风雨同舟裴家津

作者: 刘媛今山西省兴县的瓦塘镇,有一个名叫裴家津的古村落,这里有段北齐长城遗址,被命名为“裴家津长城”,在国家文物局长城资源官网的编号为141123382102090005。这段长城位于裴家津村东南100米处,修建于北齐时期,城墙为夯筑,经历了1400余年,已经多处坍塌湮没,仅存残长约200米,夯层厚0.18-0.23米,残高2-8米,残存墙体厚约1-3米。当地百姓称这里为“城墙梁”。

除了裴家津长城,在兴县还有4处北齐时期的长城。一是西坡长城,位于魏家滩镇西坡村西南1000米;二是石槽咀长城,位于魏家滩镇石槽咀村东北100米;三是水库村长城,位于魏家滩镇水库村中;四是木崖头长城,位于魏家滩镇木崖头村东500米。这几段长城也都已经残破损坏严重,但把它们所在的位置标注在地图上之后,依然可以看到,这是一条自东向西横跨兴县北部的北齐长城防线。

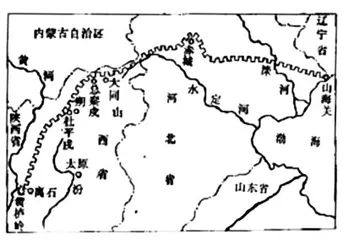

北齐(550—577)是南北朝时期的北朝政权之一,由东魏权臣高欢的次子高洋所建,历经6位皇帝,享国只有28年。即便只有如此短促的历史,当时的北齐政权还是先后6次一共修筑了3段长城,为了防御周围的突厥、柔然、契丹和北周。第一段被后世称为“西河总秦戍抵海的长城”,这道长城东起山海关一带,西过河北迁西县喜峰口、密云县古北口,直抵赤城独石口。第二段是称为“重城”的长城,这段长城先后分为西段、中段、东段几个部分。西段即从黄栌岭北到社平戍的长城。黄栌岭位于今山西汾阳县西北60余里处,社平戍在今山西朔州西南,这段长城约400余里,大致呈西南、东北走向,天保三年(552年)兴修。中段即从库洛拔至乌纥戍的长城,从朔州之西趋向东南,经宁武、代县之北、浑源之南而达灵丘。这一段长城大致同北魏的“畿上塞围”重合,长约400余里,天保八年(557年)兴修。西段即从乌纥戍至居庸关的一段,沿袭了北魏“畿上塞围”的旧基,从今山西灵丘县的平型关一带斜向东北,经河北涞源、蔚县之间,抵居庸关与天保六年所修筑的外长城衔接,大约兴筑于天统元年(565年)。北齐所修第三段长城,北端起于山西五台县与河北阜平县之间的长城岭,沿晋冀交界地带南去,过滹沱河,抵娘子关而止,大致呈南北走向,长200余里,河清二年(563年)修筑,为的是防备北周的进攻。

北齐国祚虽然短暂,但整个北齐所筑长城规模之大,仅次于秦、汉长城,并且很大部分就位于今山西省境内。大体地说,第一段北齐长城基本与阴山山脉走向相同,为着防备草原游牧部落;第二段基本分布在今山西恒山、吕梁山以及山西陕西交界处的黄河边;第三段基本上是在山西河北交界的太行山范围里。而本文所说的裴家津北齐长城以及整个兴县的北齐长城,从位置推断,当属于第二段“重城”的西段范围,所以修筑时间应为天保三年(552年)。

“裴家津”这个名字中的“津”是渡口的意思,因为裴家津村位于黄河东岸,紧傍着黄河,自古是黄河上的重要渡口之一,与对岸陕西省的双兴村隔河相望,是晋秦交通要道和物资贸易集散地。在兴县境内的黄河沿岸还有许多古渡口,从北至南有裴家津、黑峪口、巡检司、大峪口、罗峪口等,如今这些地方都有同名村庄。不光在兴县境内,从南到北整个晋陕交界处的黄河上,迄今还保存着大量的古渡口遗址,如临津渡、金城渡、横城渡、风陵渡、孙口渡、大禹渡、茅津渡等,都是使用了几千年的古渡口。

裴家津村的民房为依山而建的窑洞,村里也还有裴姓人家,而且附近还有裴家湾、裴家川口等村落,也都坐落在黄河东岸,这些令人联想到著名的河东裴氏家族。河东裴氏是中国中古时代一个士族,在历史上人才辈出,涌现出众多高官和名士,曾经涌现出了59位宰相、59位大将军,3000多名著名历史人物,堪称中国古代第一家族。裴家津村的名称中带有“裴”字,且村中裴姓居民较多,可能与历史上的河东裴氏存在一定关联。裴家津村有一座东津寺,位于村东山顶,相传为唐代所建,后在抗战时毁于战火,今有村民重修。村里至今仍有“草站上”(屯草料的地方)、“仓疙瘩”(屯粮的地方)、“跑马场”(军演场)、“铺子湾”(商号货栈)、“将军岩”(相传唐朝时有将军在此指挥作战)等历史地名。

裴家津村东南方向40公里处,是今兴县县治所在,也是明长城遗址所在。《宣大山西三镇图说》中“兴县城图说”记载:“本县景泰元年建设,土城,隆庆三年砖包。周二里零二百二十五步,高三丈四尺五寸。设知县、典吏、教谕、训导各一员,界河口、孟家峪巡检各一员。因设腹里,止管火路墩一十三座。本城僻在山谷,距边颇远,西五十里即黑峪口,实黄河官渡,直通陕西神木、柏林等处。嘉靖四十三年,套虏踏冰过河,戕掳本县人民无数。隆庆元年,虏酋南犯石州,傍掠本县,大遭荼毒。每冬河水结冻,巡检司弓兵不时凿打。倘警报紧急,人少恐不济事,临时须发岢岚守备统兵防御可也。”

上述文献中提及的黑峪口,是规模比较大的黄河渡口,也是防卫重地,控制住了船只、把守住了渡口即可。但每到冬天黄河水结冰,河对岸河套地区的蒙古骑兵就会直接踏着冰过河,因为宽阔的冰面处处皆可通行,他们的登陆地也就不限于渡口了,所以防守起来要比船渡码头难度大得多。明朝在山西沿黄河的几个县,从北往南的长城防御,重点难点都集中在了冬季。

从裴家津顺着黄河往南走13公里,就到了黑峪口村。该村隶属于山西省兴县高家村镇,位于黄河入晋后的上游地段,距县城25公里。作为黄河流经兴县的九大渡口之首,从明清时期到20世纪七八十年代,黑峪口一直是晋陕两省物资流通的重要通道。在最繁盛的时候,全村人口达到2000多人,村里遍布字号店铺、私人作坊、小手工业、饭店旅舍、渡船航运,是兴县的第二大集镇。

抗战期间,黑峪口是沟通晋绥与陕甘宁边区往来并储运战略物资的重要渡口。1936年春,共产党领导的红军在此强渡入晋。1940年,八路军120师进驻兴县,兴县成为晋绥边区的军事、政治心脏。1940年5月,西北农民银行在兴县农民银行的基础上成立,后迁址到黑峪口。新中国成立前,该银行与其他两家银行合并为中国人民银行。1942年,晋西区党委(晋绥分局)曾在黑峪口附近的碧村办公。黑峪口也曾是晋绥军区白求恩国际和平医院所在地。

从黑峪口出发,沿着黄河向南行27公里,到达兴县罗峪口镇李家梁村,黄河岸边有红二十八军东征渡河纪念碑,是为了纪念1936年3月红二十八军在军长刘志丹、政委宋任穷等指挥下,由陕西省神木县天台山下登船强渡黄河的英勇事迹而建。

从黑峪口向东南兴县县城方向出发,15公里后就到了中国现代历史赫赫有名的蔡家崖村,抗日战争和解放战争时期,晋绥边区行政公署和晋绥军区就设在这里。如今这里有蔡家崖纪念馆,主要陈列有毛泽东、周恩来、任弼时、贺龙等同志的路居、旧居、晋绥干部会议旧址(原晋绥军区礼堂)、毛主席对晋绥日报编辑人员谈话旧址等,馆内还布置着晋绥边区革命斗争史陈列室、毛主席在蔡家崖革命活动纪念展览、刘少奇同志纪念展览、贺龙元帅生平事迹展览以及党和国家领导人视察兴县展室等。

蔡家崖向南偏东近60公里处,黑茶山脚下的东会乡庄上村,有一座“四八”烈士纪念馆。1946年4月8日,中国共产党代表王若飞、秦邦宪由重庆飞回延安,飞机在途中迷失方向,于当日下午2时在兴县黑茶山山峰遇雾撞毁,遇难者包括中共中央秘书长王若飞、解放日报社兼新华社社长秦邦宪、中共职工委员会书记邓发、第十八集团军参谋李少华,还有新四军军长叶挺及夫人李秀文和一双儿女。纪念馆大厅里陈列着王若飞、叶挺、邓发等烈士的灵位、遗像、悼词、简历、记事碑、烈士生前革命活动史料和图片。