系统论视角下中学生心理健康教育体系构建的探索

作者: 王琛倩 田瑞 曹榕

摘要:系统论强调整体性和各组成部分之间的相互联系,为构建全面的心理健康教育体系提供了理论框架。在中学心理健康教育中,系统论的应用有助于教师更全面地理解和解决学生可能面临的心理问题,促进家庭和学校之间的合作,以及指导心理健康教育的实践路径。在系统论视角下,分析系统论的内涵,探索构建中学心理健康教育体系的策略,有助于整合各方资源,形成教育合力,产生更好的教育效果,提升心理健康教育的实效性。

关键词:系统论;心理健康教育;体系构建

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)10-0064-03

当前,中学生面临的心理健康问题日益突出,如学业压力过大、人际关系紧张、情绪波动等。学校教师在面对学生的心理问题时,如果依然花大量时间从个体层面干预和解决问题,缺乏系统性视角,可能导致很多心理问题难以从根本上解决。基于系统论视角构建学生心理健康教育体系,能够帮助教育者更好地理解和解决学生的心理问题,促进家庭和学校之间的合作,从而提升心理健康教育的实效性。

一、系统论的概念和应用价值

(一)系统论的概念

系统论由奥地利学者贝塔朗菲于20世纪40年代正式提出,其核心思想包含以下几个原则。

1.整体性原则:系统与环境和要素之间存在辩证统一关系,系统的整体效果并非各子系统功能的单独相加,而是各子系统功能充分发挥后的有机统一,整体功能大于各要素功能的总和。

2.层次性原则:系统中的各要素具有有序性和层次性,每个层次的内容与范畴各不相同。

3.关联性原则:系统中的各个要素相互关联、相互影响。

4.动态性原则:系统与外部环境不断进行能量与信息的交换,处于持续发展和变化之中。

5.开放性原则:系统需要不断调整、与时俱进,实现螺旋式上升发展。

系统论的诞生,突破了传统思维的局限性,为处理和解决复杂的系统问题提供了新的思路。中学生心理健康教育体系是一个由多要素组成的复杂系统,在系统论视域下审视中学生心理健康教育体系构建工作,有助于深入理解其理论要义和实践方向,对于推动心理健康教育向纵深发展具有重要意义。

(二)系统论在中学生心理健康教育中的应用价值

系统论是一种综合性的理论框架,它强调整体性和相互依存性,认为任何现象都是多个因素相互作用的结果。在中学生心理健康教育中,系统论的应用可以帮助教育工作者更全面地理解和解决学生可能面临的心理问题,促进家庭和学校之间的合作,以及指导心理健康教育的实践路径。

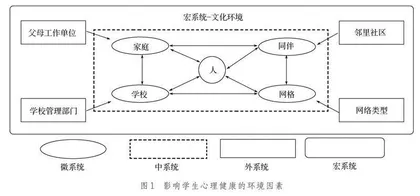

首先,系统论可以帮助教育工作者识别和理解影响学生心理健康的多种因素,并提升教师的心理健康教育指导能力。例如,生态系统理论将环境分为不同的层次,包括微观系统(如家庭)、中间系统(如同伴关系)、外层系统(如父母工作环境)和宏观系统(如社会文化)。通过这种分类,教育者可以更系统地分析家庭、学校和社会文化等生态环境及其相互关系对学生心理健康的影响,进而从同伴、教师、学校、社会等不同层面推动心理健康教育工作(见图1)。

其次,系统论的应用有助于促进家校之间的合作。在学校心理辅导中,心理教师面对学生的心理问题时,以学生及其家庭作为一个整体系统,认为家庭中每个成员的行为模式都会相互影响。教育者不仅关注学生个体,还关注家庭环境对学生心理状态的影响,通过改善家庭关系和家庭成员之间的互动模式,有效达成学校心理辅导的效果。

二、中学生心理健康教育现状分析

(一)学生心理问题频发,成为时代问题

教育生态长期以来的现状是,一方面,学生整天埋头于作业,睡眠不足且缺乏锻炼,导致体质下降;同时,他们承受着沉重的心理压力,学习兴趣减退,效率低下,严重影响其心理健康,导致厌学、抑郁、焦虑等心理问题。另一方面,学生的放松与休闲方式单一,沉浸于网络世界,没有时间走进大自然、社会,缺乏宽广的视野、丰富的知识、创新思维和能力,这对他们未来的学习和发展极为不利。《2022年国民抑郁症蓝皮书》数据显示:50%抑郁患者为在校学生;18岁以下的抑郁症患者占总人数的30%;抑郁症发病群体呈年轻化趋势,社会亟须重视青少年心理健康。

(二)心理教育资源缺乏,成为现实问题

尽管国家和社会已经意识到了心理健康教育的重要性,但在实际操作中仍然面临诸多挑战,心理教育资源的缺乏尤为突出。中学生年龄尚小,自助能力有限;中学的人力与资源配置远不及高校丰富;中小学心理教师数量不足是普遍现象,许多学校缺乏足够的场地和设备来开展心理健康教育活动,而近几年,正值学生数量庞大的人口高峰,这些现实困难都限制了心理健康教育的有效实施。

三、系统论视角下中学生心理健康教育体系构建对策

(一)全面辐射,构建心理健康教育的系统论视角

构建心理健康教育的系统论视角,需将心理健康教育视为一个复杂的动态系统,该系统包含多个子系统(见图2),如课程教学、心理辅导、心理健康教育活动和学科渗透等。在这个系统中,各个部分之间相互联系、相互作用,共同影响学生的心理健康发展。

在个体层面,学校每学期开展心理普查,筛选出预警学生,提供定期的心理辅导并持续追踪,尤其是针对心理问题严重的学生,组建一支有力的心理危机干预队伍。

在团体层面,学校通过常规心理班会、专题讲座或团体辅导活动,围绕学生的学习生活、人际关系、情绪调节、自我认识等方面设计团体辅导,通过支持性的团体环境、鼓励性的即时评价、多样性的交流互动,让学生在学习活动中发展健康的心理。

在整体层面,学校开设常规心理课程,并定期举办不同主题的心理文化节活动等,旨在聚焦学生的身心健康发展,营造积极向上、健康和谐的校园文化氛围,增强学生的归属感和幸福感。

(二)多方参与,形成全员心理健康教育合力

心理健康教育仅依赖心理教师是远远不够的,不同教师的角色对学生的积极心理品质培养和发展有着不同的作用。学校应通过培训班主任学习心理学的方法和技术,以此创设更具支持性的班级文化,挖掘学生的积极优势,帮助每个学生体验到价值感和生命意义。

此外,学校全体教职工都应参与心理健康教育,将团体心理辅导的方法和形式渗透到其他学校活动中,比如班会、学生会建设、年级委员活动、班长例会培训等。心理教师需要争取学校领导和所有教职工的协助,努力形成“全员重视—立体推进—多元素融合”的心理健康教育体系,使全体教职工在立德树人的过程中更好地发掘学生的潜能,培养其积极的心理品质。

(三)联结集团校,打造“防未病”的贯通心理健康教育模式

通过集团化办学模式,学校可以联合多所学校,共享教育资源,建立心理教育资源库,共同推进心理健康教育。这种模式借鉴了医疗领域的“防未病”理念,将其应用于心理健康教育中,旨在提前识别和解决可能影响学生心理健康的问题,从而避免心理问题的发生。尤其对于一些中小幼集团校,打造“中、小、幼一体,纵贯十五年”的心理健康教育模式,抓住幼升小、小升初等不同学段过渡的契机,以及三四年级、八年级等关键节点非常重要。学校应加强学生、教师和家长的心理健康教育培训,主动帮助、及早发现、识别和干预心理问题,推动心理健康教育工作从“治已病”向“防未病”转变、从治疗向预防转变。

(四)挖掘资源,进一步扩大家校社医支持系统

为了应对校内心理教育资源短缺的现状,学校可聘请校外专业的心理咨询师,提供必要的场地和设备,为学生提供心理咨询服务;邀请社会知名心理专家、家庭教育专家等对学生家长开展心理健康教育培训,提升家长的家庭教育指导能力,促进亲子关系和谐发展;同时,学校可与社区共建,通过社区讲座等形式开展心理健康教育活动,不断改善与提升社区育人环境;与高校共建,通过课题共研,开展相关研究,将理论学习和实践探索有机结合,呵护学生的心理健康;与派出所、医院等合作,通过情景模拟、安全演练等,教会学生应对心理危机,防患于未然。

由此,在系统论视角下努力形成家校社医“四位一体”的教育合力,可进一步扩大学生的支持系统,共同为学生的心理健康保驾护航。

四、结语

基于系统论的视角,学校在充分利用现有资源,持续探索促进学生心理健康实践路径的过程中,尽管面临诸多挑战,但未来还会在课程设置、师资培养、心理健康教育过程优化等方面进行改革创新,满足学生个性化的心理需要,不断推动心理健康教育工作,努力构建校内“全面辐射、多方参与”、集团校“中小幼一体,纵贯十五年”以及家校社医“四位一体”的心理健康教育合力,为学生心理健康发展提供全方位支持。

参考文献

[1]李慧芹. 积极心理学视野下高校学生心理健康教育体系构建研究[J]. 佳木斯职业学院学报,2024,40(3):139-141.

[2]刘娜,孙瑜. 系统论视角下大学生心理危机干预的策略[J]. 中国成人教育,2016(1):75-77.

[3]杨爱. 系统论视野下的学校心理健康教育[J]. 中小学心理健康教育,2013(16):44-45.

编辑/卫 虹 终校/李梓萌