“五育”融合提升学生语文学科核心素养的探索

作者: 谢沁

《中国教育现代化2035》明确了“五育”融合的总体发展目标,明确了“注重学生全面发展,大力发展素质教育,促进德育、智育、体育、美育和劳动教育的有机融合”为核心的育人理念。在教学中,我们应充分发挥课程独特的育人功能和奠基作用,深挖教学内容中的“五育”资源,在语言实践活动中通过“五育”融合,提升学生文化、语言、思维、审美四个方面的核心素养,促进学生全面发展。笔者以三年级下册第三单元“中华传统文化”为例,谈谈“五育”融合提升小学生语文学科核心素养的策略。

一、以教科书为基,深挖“五育”资源

统编本教材以“人文主题”与“语文要素”双线组织每册教材、每个单元、每篇课文的内容,合理分布了“五育”教学资源。三年级下册第三单元的人文主题是“深厚的传统文化,中国人的根”,以传统节日、科技成就、文化遗产等多种主题呈现,编排了《古诗三首》《纸的发明》《赵州桥》《一幅名扬中外的画》四篇课文和综合性学习、语文园地两个板块。

在《古诗三首》中,可以指导学生了解古代诗歌的韵律和传统文化中蕴含的哲理;在《纸的发明》中,可以指导学生了解中国造纸术的历史和传承,感受古代人民的智慧;在《赵州桥》中,可以指导学生了解中国古代桥梁建筑的杰出成就,感受中国人民的智慧和创新精神;在《一幅名扬中外的画》中,可以指导学生欣赏中国画的独特魅力,了解中国画的文化内涵和艺术价值。

在综合性学习中,可以指导学生通过调查、访问等方式了解家乡的传统文化和风俗习惯,培养他们的文化自信和家国情怀;在语文园地中,可以指导学生学习更多的传统文化知识,提高他们的文化素养和审美能力。

二、贯串课堂教学始终,渗透“五育”内容

笔者把牢课堂主阵地,通过指导课前预习、落实语文要素、创设学习情境等方式,助推“五育”落地,深化“五育”融合。

1.指导课前预习,达成融合育人共识

课前预习是学生走进一篇篇课文的重要环节,有效的课前预习能使教学达到事半功倍的效果。因此,在预习过程中,笔者有意识地引导学生将新旧知识融会贯通,关注“五育”方面的内容,帮助学生认识到“五育”的重要性。

在《古诗三首》的预习中,借助二年级下册《传统节日》一文让学生重温中华传统节日有哪些,每个节日都有哪些风俗习惯,帮助学生更好地理解古诗的内涵和韵味。在《纸的发明》中,引导学生通过查找资料、调查访谈等方法了解造纸术的历史背景、发明过程以及传承和发展,帮助学生更好地理解课文内容和科技发展的重要性。

再如教学《赵州桥》这篇课文,学生与赵州桥的空间位置、建造的时空位置较远,如果没有充分的预习准备,就很难感受到赵州桥设计的巧妙之处以及当时古代人民的智慧与才干。因此,笔者引导学生查找资料,初步了解赵州桥的历史背景、建筑特点和艺术价值等,帮助学生更好地感受中国人民的智慧,促进了学生对劳动的热爱。学生在查找资料的过程中,不仅可以拓宽视野,还可以受到德育、智育、美育等多方面的熏陶。

2.落实语文要素,助推“五育”落地

统编本教材的每个单元都承载着明确的语文要素,这些要素为教师提供了清晰的教学导向。教师可以根据这些要素有针对性地设计教学环节,从而让学生在完成这些任务的过程中,落实“五育”的要求。

三年级下册“中华传统文化”单元的语文要素是“了解课文是怎么围绕一个意思把一段话写清楚的”。如,在教学《赵州桥》《一幅名扬中外的画》时,教师围绕单元语文要素,引导学生发现《赵州桥》第2、第3自然段围绕段落第一句话写出了赵州桥的雄伟和坚固、美观的特点。之后,教师将此方法应用于《一幅名扬中外的画》的教学过程中,引导学生思考:“课文在哪几个自然介绍了《清明上河图》这幅画的内容?通过阅读,你对《清明上河图》有什么理解?”学生在厘清课文结构的过程中自主发现第2、第3自然段分别围绕“画上有众多各种各样的人物”“街市很热闹”这两个意思来写。随后,教师让学生一边品读课文,一边观察课文插图,在品味画作细致、传神的过程中达到了语言训练的目的,提升了学生的审美鉴赏能力。

教学本单元语文园地中的“词句段运用”板块时,教师首先引导学生重温《纸的发明》为了将“蔡伦改进造纸术”这一意思写清楚,用上了表示连续性的动词将改进造纸术的过程写具体。

剪碎或切断→浸→捣→捞→晒

有个叫蔡伦的人,吸收了人们长期积累的经验,改进了造纸术。他把树皮、麻头、破布等原料剪碎或切断,浸在水里捣烂成浆;再把浆捞出来晒干,就成了一种既轻便又好用的纸。

——语文园地中的“词句段运用”

随后,鼓励学生将语文要素活学活用,照样子口头介绍一次手工活动的过程,如剪纸、捏泥人、拼装玩具等。学生在介绍过程中,需要围绕一个意思,使用连续性的动词,把手工活动的每一个步骤都描述清楚。通过这种方式,学生不仅锻炼了自身的口语表达能力,还提高了自己的观察能力和逻辑思维能力。

3.创设学习情境,深化“五育”融合

教师应加强情境教学的应用,有效促进语言文字与学生的紧密联系,拉近学生与课本之间的距离,帮助学生更好地了解和掌握课文内容,同时也可以为“五育”的融合提供更多的可能性。在教学中,教师需聚焦语言学习,创设学习情境,引导学生理解文本的思想意蕴。

在古诗词教学中,由于文字较为生涩,可能会让学生产生一种遥远的感受。因此,教师应积极创设古诗词情境,帮助学生了解意蕴深厚的中国文化,感知文化的魅力和历史的温度,提高学生的语文核心素养。如,在教学《元日》这首古诗时,教师可以通过搜索符合“千门万户曈曈日,总把新桃换旧符”这一画面的图片或视频,帮助学生更好地理解诗中的意境。这些图片或视频可以生动地展示出农历正月初一的早晨,人们迎着初升的太阳,将新的桃符挂在门上以祈求平安的场景。教师可以适时解释和说明诗中的重要概念和背景信息,如可以解释“曈曈”是什么意思,它在这里是如何表达出新年的朝气和喜庆的。通过这种方式的教学,学生不仅可以感受到诗人的情感和思想,还可以通过了解古诗的历史和文化背景,增强自身的文化素养和认知水平。这种教学方式不仅可以提高学生对诗词的理解和认知能力,还可以激发他们对传统文化的兴趣和热爱。

三、用好综合性学习活动,激发“五育”活力

综合性学习活动已成为培养学生全面发展的关键手段。教材特别安排了语文综合性学习活动,这些活动紧密围绕单元语文要素展开,穿插在课文后的“活动提示”“课后练习”“习作”等板块中,旨在促进学生对语文知识的综合运用、听说读写能力的整体发展、语文课程与其他课程的融通、书本学习与实践活动的紧密结合,从而提升学生的“五育”能力。

1.以课文链接生活,丰富“五育”融合的内容与方式

陶行知先生曾经指出“生活即教育”“社会即学校”“教学做合一”。为了有效提升学生的核心素养,教师应当在平时的教学过程中坚持“五育”融合,紧密结合学生的实际生活,以课本为重要依据,渗透语言训练要点,组织学生开展综合性学习活动。

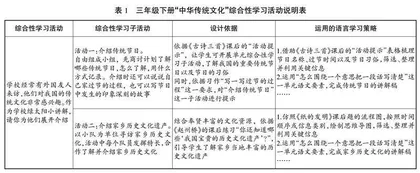

在三年级下册“中华传统文化”单元中,教师依据单元内各个板块,设置了“学校经常有外国友人来访,他们对我国的传统文化非常感兴趣。作为学校绿太阳小讲解,请你为他们展开介绍”这一综合性学习活动(见表1)。围绕此活动,设置了两大子活动:活动一,介绍传统节日。活动二,介绍家乡历史文化遗产。

在活动二“介绍家乡历史文化遗产”中,教师可以组织团队研学活动(活动单见下页表2)。小队可以通过讨论确立研学主题与研学方式。每个小队做好合理分工,每个学生基于自身的能力与爱好,选择相应的任务。任务分工有:摄影、采访、编辑等,学生各显所长,为团队贡献智慧。大家通过询问长辈、阅读书籍、寻访档案馆等方法开展研学,搜集相关资料。“研学记录”环节,小队仿照《纸的发明》课后创意流程图绘制思维导图,筛选、整理关键信息。“研学心得”撰写环节,提示学生选取最感兴趣的点进行介绍,亦是在运用“怎么围绕一个意思把一段话写清楚”这一单元语文要素去介绍,为学生最终能更加有条理地介绍做铺垫。与此同时,“研学成果”除了介绍词外,还有小报、照片、微视频等,大家用这些成果记录了家乡历史文化遗产的精彩瞬间和他们的调研过程,让更多的人了解和关注家乡的历史文化传承。这样的活动不仅提高了学生的实践能力、口语表达能力和团队协作能力,更让其深入了解了家乡历史文化遗产的内涵和价值,培养了他们热爱家乡、关注历史文化的情感态度,对学生的成长和发展具有重大而深远的影响。

2.以评价促进发展,提高“五育”融合的效果

综合性学习活动的目的在于推动学生的全面发展,因此建立有效的评价机制至关重要。评价应当以学生实际表现和发展潜力为依据,采用多元化的评价方式,如自我评价、互相评价、教师评价等。通过评价,教师可以及时了解学生的学习情况、发现存在的问题并让学生加以改进,同时也可以激励学生更积极地参与综合性学习活动,提升“五育”融合的效果。

以“针对学生个人的研学活动过程性评价表”(见表3)为例,评价表设置“整理信息”“表达交流”“协同合作”三个评价维度,评价内容指向学生的“五育”发展。如“协同合作”维度,激励学生活用所习得的语文知识与技能,在语言实践活动中做到与人良好交往,并学会在团队中发挥自己特长,运用多种方式介绍中华传统文化,与同伴一起完成任务、解决问题,提高领导力和协调能力。此外,通过协同合作,学生还可以学会如何尊重他人、接受批评、解决问题等社交技能。通过这一评价工具的使用,教师可以更全面地了解学生的能力,并为他们提供及时的反馈和指导。这对于提高学生的综合素质和未来的发展具有重要意义。

综上所述,教师应站在“五育”融合的视角,挖掘教材中的“五育”资源,立足课堂主阵地,兼顾课内外综合性学习活动,实施“五育”融合策略,让语文教学增添质朴的人文意蕴,更好地满足社会对人才的需求和学生个性化发展的需要。