思维图式:指向“言”“意”共生的古诗词教学

作者: 朱槿

古诗词是中华优秀传统文化的重要组成部分。教材中编入了一定量的古诗词,具有言的精练、象的丰富和意的含蓄等特征。在古诗词教学中,教师应借助具体的思维工具,帮助学生实现古诗词学习中的言意转换,促进学生对古诗词的理解与鉴赏。

一、链式图:联结言和象,感知言的精练

诗人在创作的过程中,往往要经历规范准确、平仄合规和凝练传神三个层次,从模糊的语言走向精确的语言。

如在教学《渔歌子》时,教师可以让学生边读边找描写颜色的词语,学生找到了白色的鹭鸟、红色的桃花、青色的箬笠、绿色的蓑衣。教师将这些颜色找了出来:白—红—青—绿,并围绕“白鹭”一词指导学生展开交流:西塞山前柳绿花红,草木葱茏,应该有百鸟齐鸣,为什么作者只看到了“白鹭”在飞?“鹭”既有全身羽毛洁白如雪的白鹭,也有额头和背部披有灰棕色羽毛的夜鹭,为什么很多诗词中都出现过“白鹭”。这样对古诗词中的“言”进行揣摩,学生可以在“一行白鹭上青天”“草长平湖白鹭飞”“漠漠水田飞白鹭”等诗句中体会“白鹭”是自由的象征,而“自由”正是作者张志和要追求的“心志平和”的生活。在教学中,教师对这些表示颜色的词进行分解,让学生聚焦到具体的颜色细节,通过形象化的图式重构诗词物象,让学生感受到古诗要表达的“意”。

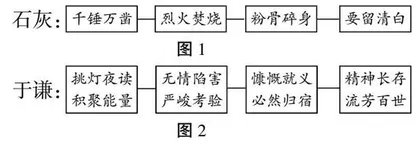

再如教学《石灰吟》时,教师介绍石灰的制作过程,借助链式图(见图1、图2)让学生记录石灰制作过程中“千锤万凿”“烈火焚烧”“粉骨碎身”等步骤,结合于谦的英雄事迹,深入理解诗句“要留清白在人间”的含义。

石灰:

于谦:

将两条链式图进行对比,教师通过介绍石灰的制作过程,让学生从古诗的“言”中找到与石灰制作契合的逻辑点,透过“言”的外表感受石灰从石头的“象”到烈火焚烧的“象”,再到经过研磨变成生石灰的“象”,一直到粉刷成了一面白墙的“象”,从而感受石灰的坚韧、顽强和不屈服。这样从“言”到具体“象”的过程就是学生思维的过程,也是学生生命唤醒的过程。学生借助链式图,深刻感受到了石灰蕴含的生命力,那么作者于谦以石灰为喻,寄托了自己的志向。教师通过出示资料,让学生根据石灰链式图,补充完成于谦链式图,于谦的形象自然就活生生地浮现在学生的心中,如此从“言”走向“象”,在具体的语言揣摩中走向“言”“意”融合。

二、抽屉图:联结象和意,感知象的丰富

思维的浅表化特征是无序。面对古诗词中丰富的“象”,教师要引导学生根据“象”的性质与特点进行分类,就如同在大脑中形成一个“抽屉”,可以优化学生在学习古诗词时的思维路径。

如在教学《枫桥夜泊》时,教师可以引导学生说一说张继因为“愁眠”看到了什么,学生根据古诗内容,结合自己的理解,形成了一连串的“象”,教师可以通过抽屉图,引导学生发现这些“象”聚合起来,可以让画面显得更生动,进一步体会张继的“愁眠”。教师让学生根据作者看到的、听到的、想到的进行记录,如图3所示:

如此将诗中的“象”进行分解,让学生回到作者张继的视角,观察当时的夜晚景象,在抽屉图中重构古诗“言”的顺序,学生就不难发现这些共同的“象”组成了“愁眠”。教师再引导学生回到这组抽屉图,让学生说一说:月亮渐渐落下去了,“月落”还能不能看见;在漫天的“霜”中,江枫还清不清晰;渔船上的人开始入睡,“渔火”还能不能看见,乌鸦的啼叫声和寒山寺的钟声还能不能听到。这样通过对“象”的回溯,学生发现这些都慢慢地、悄悄地消失了,此刻天地之间,孤独的张继只剩下了“愁眠”。古诗词教学需要推敲语言文字,张继在“象”和“愁眠”之间用了一个“对”进行联结,这个“对”如同是抽屉的把手,联结起了抽屉的内部与外部。教师可以引导学生感受“对”能不能换成“伴”,让学生在反复揣摩中感受此刻张继希望谁能“伴”他,但是这些人都不在他的身边,他的身边只有眼中的“象”。因此这个孤独的夜晚,他独自对着“愁眠”,“对”出了他的忧愁、思乡、伤感和苦闷。在教学中,教师指导学生从“言”走向了“象”,又在“象”中感受到了作者的“意”,抽屉图帮助学生的古诗词学习走向“言”“意”兼得。

抽屉原理本身是一种数学原理,用于解决分配和组合问题。古诗词教学中运用抽屉原理,将不同类型的“象”分别放入不同的“抽屉”中,有助于学生更清晰地感受“象”的丰富。

三、曲线图:联结意和言,感知意的含蓄

“言”指的是诗词中的语言文字,而“意”则是指通过这些语言文字所传达的思想、情感和意境。在古诗词中,语言文字是表达作者思想情感的基本工具,好的古诗词往往能在简短的言辞中蕴含丰富的意境和情感,这种言简意赅的表达方式使得“言”和“意”之间形成了一种张力,读者需要在这种张力中感受和理解诗词的美。

如教学《寻隐者不遇》一诗时,教师引导学生通过探究诗中的“一问三答”,能够感受作者表达的感情。贾岛从很远的地方到山中寻访隐者,他看到了隐者身边的“童子”,以为很快就能见到隐者了,此刻的心情是高兴的,但是童子说师父“采药去”,贾岛变得失望;但是童子又说师父就在这座山中,贾岛又看到了一丝希望,最后童子说“云深不知处”,贾岛变得彻底失望。教师通过曲线图(见图4)将贾岛的情感表达出来。

这些情感变化是隐藏在“言”中的线索,间接表达了作者的“意”,通过曲线图,有利于学生感受贾岛寻访隐者又没有遇到的曲折心理。教师让学生借助曲线图,通过模仿“童子”和“贾岛”对话的形式,进一步感受作者情感的变化过程,从而帮助学生更好地理解诗人借助“言”表达难以言传的“意”。

在古诗词教学中运用曲线图,可以直观地展示诗歌中的情感或情节变化,有助于学生更好地理解和感受诗歌。绘制曲线图的过程,是学生发挥想象力和创造力的过程,可以增加课堂的互动性,激发学生的学习兴趣,有助于培养学生的创新思维。

总之,思维图式的种类非常丰富,运用怎样的图式需要根据不同的古诗词内容来决定。完整的“言”“意”共生路径是教师创设思维图式的原动力。教师要立足学生立场,溯源古诗词的言、象、意转换的思维路径,采用恰当的思维图式,为学生古诗词学习架设“思维之桥”。

【注:本文系江苏省教育学会教育科研“十四五”规划重点课题“大概念指导下小学语文诗词思维图式建构研究”(课题编号:22B05YWSQ34)的阶段性研究成果】

(作者单位:江苏泗阳经济开发区学校)

责任编辑 刘 妍