任务驱动下的作业设计

作者: 范钦香

小学语文作为基础教育的重要组成部分,肩负着培养学生语言能力和文化素养的重任。作业在教学中占据关键位置,不仅是课堂教学的延续,也是学生巩固知识、提高能力的重要途径。然而,传统的作业往往以机械重复和记忆背诵为主,难以激发学生的学习兴趣和主动性。近年来,任务驱动教学理念逐渐受到关注和推广。该理念强调通过设计富有挑战性和实际应用价值的任务,引导学生在解决问题的过程中主动学习、合作探究,提升综合素质。本文以《西游记》读后感作业为例,探讨任务驱动视角下的作业设计,旨在通过创新作业形式,用生活化、情境化的活动来促进学生深度阅读,提升学生阅读思考的深度和习作水平,促进学生语文素养的全面发展。

一、任务驱动下的作业设计

在任务驱动教学理念的指导下,本文以阅读《西游记》撰写读后感为主题,旨在通过设计系列作业,培养学生的阅读理解能力、习作能力,以及批判性思维能力。具体设计如下:

任务一:知人论事导读行,《西游记》大揭秘

在阅读《西游记》前,学生需要完成导读任务。该任务包括两部分:一是对《西游记》整体背景、主要人物和故事线索的初步了解;二是根据导读材料,提出至少三个感兴趣的问题。这一任务,让学生在阅读之前形成初步的认知框架,激发学生对阅读内容的兴趣,让学生带着问题进行有目的的阅读。这一任务强调启发性和预设性,使学生进入阅读状态前能够主动思考并对文本有初步的理解。

任务二:关关难过关关过,《西游记》大阅读

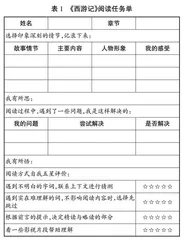

《西游记》内容丰富,结构复杂,阅读时,学生可以根据阅读任务单(见表1)的导引,包括主要事件、人物性格分析及遇到的问题等,进行深入阅读、思考并记录。阅读单还给学生提供评价体系,促使学生形成阅读的内驱力。

与此同时,教师不定期组织学生进行小组讨论,让学生通过交流分享各自的阅读成果和见解。通过这一任务,学生不仅能够加深对章节内容的理解,还能够通过互动与合作,扩展对文本的多维度解读,提升分析问题的能力,为习作做准备。

任务三:主题鲜明个性显,《西游记》大习作

在完成《西游记》全书阅读后,学生需要完成一篇主题式的读后感。教师引导学生分“人物”“精神”“思辨”三类主题(见表2)先进行讨论,再让学生确定自己要写的主题,最后让学生结合具体情节进行深度思考和习作。在习作过程中,教师要求学生不仅要描述情节,还要深入分析人物行为背后的动机及意图,在思辨中提升综合素养。

任务四:任务延展巧续航,《西游记》大创想

写完读后感并不是整个阅读任务的完结,教师可以再设计一个延展性的任务——西游创想。要求学生根据书中的人物性格和故事发展,设计一个新的情节或结局。这一任务鼓励学生发挥想象力与创造力,在保留原著风格的基础上进行接力创作,展现个人的想象,提升习作技巧,增强文学创作的兴趣。

通过以上的设计,学生不仅能够深入理解《西游记》的内容,写出有深度、有个性的读后感,还在各项任务的驱动下发展了多方面的能力。

二、任务驱动下作业设计的不足与优化策略

在任务驱动下的主题读后感习作任务中,学生通过围绕特定主题进行深度阅读、思考与习作,能够将阅读与习作相结合,培养逻辑思维能力与表达能力,提升创作能力。然而,作业设计中也存在一些不足之处,教师分析并提出优化策略。

首先,导读任务的预设问题对于部分学生而言存在思维的局限性,难以深挖文本潜在的复杂性与多义性。优化策略:在导读材料中增加开放性问题的数量和难度,鼓励学生通过查阅资料或合作讨论等方式深入挖掘《西游记》中的复杂主题与隐含寓意,使导读任务更具挑战性,并促使学生在阅读之前对文本有更为全面和深刻的认识。

其次,“任务二”中阅读与讨论虽然能够加深学生之间的互动与理解,但在实际操作中,小组讨论的有效性往往依赖于个别学生的带动,部分学生在讨论中处于被动状态。优化策略:教师联合组长精心设计讨论话题,引导、鼓励学生在分析人物性格、探讨主题思想以及反思社会现实等方面进行更深入的探讨。同时,采用灵活的分组方式,避免固定的小组结构。

最后,主题式读后感习作任务虽然能够提升学生的习作能力,但对于习作基础较弱的学生而言,还是会有一定的难度,缺乏个性化指导的习作任务的设计,无法全面照顾到不同水平的学生。优化策略:针对习作能力较弱的学生,教师可以提供更多的习作模板和具体的指导,帮助他们逐步提升习作技巧。

此外,创造性任务虽然为学生提供了展示文学创造力的机会,但部分学生在续写过程中出现内容偏离主题或不符合原著风格的情况,导致作业质量参差不齐。教师可提供相关创作技巧的指导,如怎样保持原著风格、如何合理发展故事情节等,帮助学生在创作过程中更加自信。

(作者单位:江苏如皋经济技术开发区实验小学)

责任编辑 刘 妍