让课堂知识串联有序、拓展有度的教学策略

作者: 孟利娜 王依文

课堂是教师传授知识的主阵地。从组织形式上来看,语文课堂知识以单篇课文为载体,以单元为整体并向课堂外延伸;从具体内容来看,课堂知识包括识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等;从培养目标来看,课堂教学要培养学生的文化自信、语言运用、思维能力、审美创造等方面的语文学科核心素养。语文课堂知识形式多样、内容丰富。教师在课堂教学中应灵活运用各种教学方法,加强知识的内在联系,盘活语文课堂教学。

一、立足课文内容,夯实知识基础

俗话说“万丈高楼平地起”,教材中的一字一词是语文知识的根基,也是语文课堂教学的重点。笔者以二年级下册《彩色的梦》为例,浅谈如何立足文本内容,帮助学生夯实语文知识基础。

1.梳理课文中的知识点

《彩色的梦》是一首充满梦幻和童真的儿童诗,运用了排比、拟人等手法描绘了四个彩色的梦境,在结构和句式上多处运用排比。一是句中短语排比:“我有一大把彩色的梦,有的长,有的圆,有的硬。”连续用三个短语从三个维度来形容“彩色的梦”,引导学生多角度想象梦境。二是句式排比:第二小节中“大块的草坪,绿了;大朵的野花,红了;大片的天空,蓝了”,“草坪、野花、天空”都位于碧绿的草坪这一场景中,在空间上由低向高排布,构成排比,“大块、大朵、大片”和“绿了、红了、蓝了”同样构成排比,且结构工整,颇具诗的韵味。三是章节排比:除了第一小节,课文后面三个小节在章节结构上形成排比。不但描写的对象“草坪、森林、铅笔”构成排比,章节内部也构成呼应。第二小节“草坪、野花、天空”、第三小节“森林、小鸟、太阳”、第四小节“铅笔、梦境、葡萄”三组意向或拟人、或比喻,描绘出一个彩色梦幻的童真世界。

2.提炼课后题的思考点

思考点一:课后的写字框要求学生掌握九个生字。

思考点二:课后第一题的“边读边想象”,要求学生阅读课文,并在理解的基础上展开想象,强化学生的阅读能力和想象思维;“再试着用自己的话说一说”要求学生复述文本内容,强调的是对学生整体思维能力以及口头表达能力的培养。

思考点三:课后第二题要求学生观察思考课文描述的对象“碧绿的草坪、鲜红的野花、湛蓝的天空、葱郁的森林”之间的异同,并联想到更多的场景。而“用彩色铅笔画些什么”则融合了描写对象和仿写句子的要求。

课后习题中的思考点与课文中的知识点相辅相成,对课文教学重点进行提示和强化,是夯实课堂知识基础的重要路径。

二、搭建问题支架,串联语文要素

语文要素指的是语文学习的基本元素,包括语音、文字、词语、句式、修辞、章法等,以及思维品质、情感态度、审美情趣等。在阅读教学中,教师应实现对学生思维品质、情感态度等方面的培养和熏陶。教材以单元形式编排课文,为每个单元设计了人文主题和语文要素,并强调单元整体教学的重要性,就是为了加强不同知识点之间的联系。在实际教学中,人文主题如同一条线串起单元课文,语文要素则如同“水滴”分布在单元教学中。教师应当积极运用教学方式,带动这些“水滴”流动起来,让语文要素如同“活水”流淌起来,帮助学生实现能力迁移。

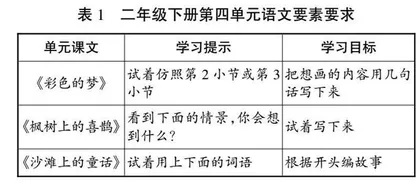

以二年级下册第四单元为例,《彩色的梦》《枫树上的喜鹊》《沙滩上的童话》中的课后习题对“运用学到的词语把想象的内容写下来”的学习提示渐少,写作表达自由度更高(见表1),教师可以结合课文知识点设计问题。

(1)《彩色的梦》课文段落有什么特点?你能仿照段落写一段话吗?(问题指向《彩色的梦》段落中的排比和拟人手法,要求学生掌握知识点,并结合思考点二和三,将课文基础知识串联起来。)

(2)观察《枫树上的喜鹊》中“妈妈,那是太阳!太阳升上来了!”的句式特点,如果指着落下的太阳或升起的月亮,喜鹊弟弟又该给出怎样的答案呢?(问题指向语文要素中的问答和感叹句式,结合情境想象,要求学生先回答指向的事物“是什么”,再回答该事物在“做什么”,并注意感叹句的强烈语气。)

以上两个问题起到了支架作用,将同一单元不同课文中的知识串联起来。同时,不同课文表达和写作的要求呈阶梯式提高,循序渐进地提高学生的想象、联想及仿写的能力,从语文学科角度真正实现了“听—说—读—写”的大串联。

三、开展主题阅读,拓展课堂边界

2022年版课标指出:“联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域”“要引导学生在广阔的学习和生活情境中学语文、用语文,提高交流沟通、团队协作和实践创新能力。”作为一门综合性基础学科,语文课堂知识常常“跨界”——跨学科、跨课堂内外、跨人际。语文课堂着眼于识字、阅读及表达,在单元整体教学时,人文主题串联课文,语文要素串联知识点,实现了单元教学的统一和整合。但是,单元与单元之间、不同年级之间,以及课堂与课外之间,语文作为日常交流的工具,时时发挥着作用。因此,有必要进一步拓展课堂知识,帮助学生更好地运用知识追寻更美好的生活。

教师应以单元人文主题为引,开展主题阅读教学,把各类“跨界”知识融入语文课堂,锤炼学生的语言文字运用能力,又能将课堂外的知识纳入课堂。如,五年级下册第六单元的人文主题是:“思维的火花跨越时空,照亮昨天、今天和明天。”对于单元课文《自相矛盾》《田忌赛马》《跳水》,教师可以围绕“思维的火花”开展主题阅读教学。

一是语文课堂前后延展。如三年级下册第二单元《守株待兔》《陶罐和铁罐》《鹿角和鹿腿》等中外寓言故事,以及二年级下册的《亡羊补牢》《揠苗助长》《小马过河》等课文,同样蕴藏着深刻的哲理,可以激发学生思维的火花。二是语文课堂内外拓展。课堂外范围较广,可利用文学作品,如《中国古代寓言故事》和《伊索寓言》等书籍上都编有大量寓言故事。同时,生活中发生的不少真实事件,可以近距离地带给学生深刻的体验,加深学生的思想认识。

教师在引导学生进行主题阅读时,可以从群文阅读增加学生的知识“输入”,还可引导学生分享自己的看法和生活见闻,以表达带动知识应用并增强“输出”能力。

课堂的教学时间有限,教师在串联与拓展时,应当始终以课标为指引,把夯实基础知识放在首位,坚持串联有序、拓展有度的原则,围绕学科核心素养组织语文要素教学和人文拓展阅读。

(作者单位:浙江杭州市临平区塘栖第二小学)

责任编辑 唐 敏