霍英东与李嘉诚:大亨的抉择

作者: 沧南

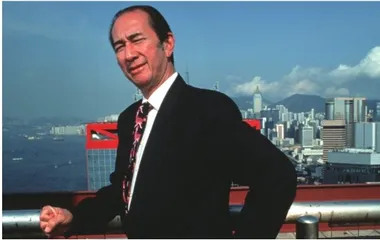

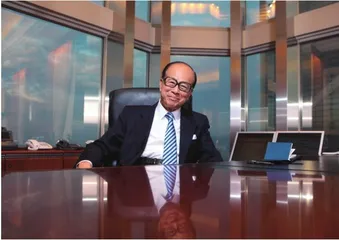

3月17日,97岁的李兆基去世。一代地产大亨的传奇,以相对完满的方式落了幕。至此,香港商界“四大天王”,已经离世三人。唯有李嘉诚,还深陷舆论的漩涡。

这一次,依然是有关“大撤退”。3月4日,李嘉诚再度悄然出手,将其遍布全球的43个港口,打包卖给了与美国政府密切共生的资管集团—贝莱德。时值特朗普宣布想要夺取巴拿马运河,号称“不能让中国染指这条战略水道”,作为焦点的两个巴拿马港口,自然引起了广泛关注和争议。

巴拿马人曾调侃说,巴拿马没有国家利益,只有个人利益。李嘉诚是这么信的,他一直说在商言商,让生意归生意,让政治归政治。长江和记实业(下称长和)的新闻稿也谈到,这项交易是纯商业性质,与政治新闻无关。但特朗普显然不这么看,长和公布消息十小时后,特朗普就宣布了“胜利”,“美国政府将收回巴拿马运河”。

抛开卖港口影响几何不谈,几十年来,李嘉诚不断抄底又卖出,无不与政治局势的风起云涌息息相关,说与政治新闻无关,那多少有点自我欺骗。新加坡第一任总理李光耀评价香港和李嘉诚:“你看香港有什么?地产商和投资者。李嘉诚有什么畅销全球的产品么?没有,他只是收购地产、港口、零售业、通信公司。”

对于李嘉诚这一代香港富商来说,时势,即是生意,哪里有局势波动和突变,哪里就是他们做生意的地方。不少媒体对比他与霍英东多么不同,的确,两人有相似的发迹之路,但却走上了截然不同的道路,一切皆因历史大势中的不同选择。

从这个角度讲,时势,即是命运。

港商崛起

李嘉诚这一代香港富商,故事大多是相似的,却又因个人抉择,走向截然不同的境地。

他们生于动乱时代,发迹前有着相似的人生际遇:乱世漂泊,亲人离世,艰难求学,在父辈言传身教中培养了商业嗅觉。英商集团的溃败,给了他们从不同渠道赚取第一桶金的机会。他们在战后崛起,低价收购大片土地,建住宅或发展物业收租,经营酒店、港口、码头及超市药店;靠着政府特许产业,进军赌场、电力、通信、能源,然后形成垄断。

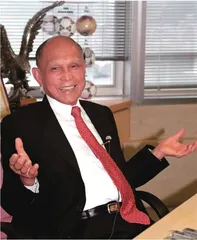

霍英东疍家艇户出身,出生起就在舢板上,过着“能吃一天算一天” 的生活。7岁父亲病故,一家人上了岸,住在又破又旧的地方,忍受着肺痨的威胁。他当过铁匠、铆工,做过修理工。

小霍英东5岁的李兆基,不是香港本地人,出生在顺德,6岁就当过学徒。战争年代无书可读,他独自来港闯荡。与李兆基同岁的李嘉诚,也是广东人。日军进犯潮汕,兵荒马乱中,一家人移民香港。这一年李嘉诚12岁。不久父亲去世,他不得不扛起养家糊口的重担,15岁不到,便辍学去塑料贸易公司上班,“每天工作16小时”。

倒是何鸿燊算是富家子弟,但也在幼年经历过重大家族变故,父亲与三位叔伯,炒股大赔欠了巨额债务。几位叔伯或精神失常,或自杀身亡。父兄则逃往越南。何鸿燊不得不收起纨绔子弟的做派,在香港甚至一度连住的地方也没有。

尽管世道艰难,但这些富豪们,却并非如他们所宣称的那样白手起家。李嘉诚很快投靠了有钱的舅舅,在其钟表铺上班,还娶了表妹庄月明,岳母给过不少经济支持。李兆基本是来自商人之家,来港时带了1000港币,利用熟悉货币兑换业务的优势,在几间银铺挂单,从事外汇买卖和黄金生意。香港沦陷时,何鸿燊已经来到澳门,进入负责战时粮食贸易的联昌公司,给大名鼎鼎的佩德罗·罗保当秘书。

霍英东,才是真正意义上的白手起家。他靠着多份苦力活,以压断一根手指的代价,积累了一些积蓄,与人一起开了间杂货铺。

1945年,日本投降,殖民政府拍卖日军遗留的物资,如大小船只、发动机、水泵和各种破铜烂铁等。霍英东意识到,那些被视为废铁的机器,只要稍加维修,便能卖出好价钱。就这样买进卖出间,他赚下了第一桶金。几年后,靠着这些钱,他开启了海上驳运业务。

另一边,李嘉诚在1950年辞去销售员工作,创办了塑胶厂,自己当起老板。

香港富商的发迹史,也是香港的历史。其中,霍英东和李嘉诚,是这种香港叙事的两个典型。殖民时代前期的香港,是自由港口,英国殖民政府推行低利得税,限制社会福利支出、最低劳动保障,实行自由贸易、资本自由进出。战后,拥入香港的移民达到了一个高峰。人口,以及以有价证券、黄金、外币等形式涌入的资本,为千疮百孔的香港,注入了复苏的血液。

李嘉诚敏锐,洞察到向来只重贸易的香港,将迎来制造业的复苏。这是他在英文杂志《当代塑料》 中琢磨出来的:未来,将是塑料引领的时代。1950年,22岁的李嘉诚在筲箕湾租下一间破旧厂房,挂上“长江塑料厂”的牌子,寓意不择细流,汇聚百川。

他本瞄准了内地市场,觉得前景可观,而且英国政府在1950年1月承认了中华人民共和国。但很快,香港财团和商人便意识到中英关系的错综复杂。朝鲜战争,让中国和西方的关系急转直下,美国主导下,联合国大会通过了对中国实施全面封锁禁运的决议。港英政府也实施了封锁令,限制与内地物资往来。许多商人望而却步,李嘉诚也不例外。

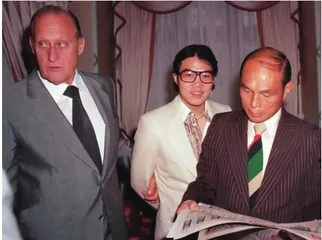

霍英东,却作出了截然不同的选择—暗中向内地贩运物资。这段“战火情义”经历,让霍英东和包玉刚等人与大陆结下了深厚情谊,也使他们被美国政府拉进了“黑名单”。1995年,霍英东接受传记作家采访时,首次亲口承认了当年的作为,他说自己最早是从贩卖柴油开始的,后来做过药品、胶管等,但是,“绝对没有做军火生意”。

但在当时,城中谣言四起,传其因走私军火,将被港英政府递解出境。谣言甚至波及他在香港的地产业务,很多买了房的人,上门要求退款。他在后来的回忆录中推测了两种可能性,一是港英政府不满他已久,放风混淆视听,二是得罪了一些地产界的同行,尤其是后起之秀。

彼时,香港已经步入繁荣期,人口急剧膨胀,房市、股市“枝繁叶茂”。作为最早杀入楼市的商人之一,霍英东首创了“售楼说明书”,也就是“卖楼花”―分期付款,由此房地产才变成人人可参与的投资行业。

就这样,纵横跌宕间,霍英东很快成了“楼市大王”,盛极一时。但属于李嘉诚的时代,也很快就到来。

霍英东转身,李超人进击

霍英东“楼市大王”的风头,并没有持续太久。他和港英政府的矛盾,正在一点点积压。

1960年代初,霍英东和新华社驻港人员成为友人。1964年9月,他受邀参加中华人民共和国成立15周年大典。为了避开香港移民局,他绕道澳门,坐了10个小时的汽车,转道杭州,最终与观礼团一同进京。

那是霍英东第一次到北京,第一次见到毛泽东和邓小平。

他在自述中坦承自己对中国内地的感情,很快招来了港英政府的刁难。1965年,港英政府推出了海军船坞地皮公开招标计划,拍卖面积达27英亩的黄金地段。他下标几千万,最后落标时,港府却告诉霍英东:这块地不卖了,打算收回来。

1967年,香港工潮风起云涌,港府和左派力量展开长期的对峙,甚至爆发流血事件。一向天不怕地不怕的“激进分子”霍英东,决定暂避风头,去海外避了一段时间,但回港后还是不可避免地卷入新的风波—“星光行”事件。

星光行是1962年就开建的项目,位置极佳,由霍英东参与合资的九龙置地公司主导,共投资3000万港币,是一个大型地产项目。霍英东个人承担1750万,即总投资的60%。

星光行的一个大租户,叫中艺公司,以经营中国工艺品为主,有中资背景。港府认为这是霍英东亲中的表现,于是对其进行整治。美国驻香港领事将星光行列入“黑名单”,所有星光行租客不能买卖美国产品,收银机也不行。

租客们对星光行望而却步,霍英东不得不以超低价租出。电话公司还出恶招,打电话给有意向的租户,警告不要租星光行。于是,商家不断撤离,星光行成了死楼。霍英东最终以3750万港元,卖给了英资置地公司,损失可谓极其惨重。

此时的霍英东,变得越发谨慎,瞻前顾后。他称,时局左右了他的一系列选择和决策,令他错失了很多良机。“在香港,没有哪一个富豪在发家后,像我一样如履薄冰地生存,在处理与港英当局的问题上,就像是走钢丝、险象环生。”霍英东日后回忆说。

此后的霍英东,只得低调从事一些基础设施工程。某种程度上,他的确是逆势而为。朝鲜战争时期,所有人都对内地望而却步,他一意孤行。明知有来自港英政府的特殊“关照”,他还是毅然前往北京。逆势的他,却顺了自己的心。

代价就是,他在香港商界,已经无法呼风唤雨了,甚至不再意气风发。而新的地产大亨,正来势汹汹。

郭得胜、李兆基、李嘉诚、郑裕彤、胡应湘等,在地产市场狂飙突进,接连创造财富神话;到了1970年代初期,华资地产商已强大到足以与英资分庭抗礼。新鸿基的郭得胜,有“工业楼宇之王”的称号,恒基的李兆基人称“百搭地王”,郑裕彤荣获“鲨胆大亨”的美誉,李嘉诚靠造楼神奇发达的故事,更是广为人知。新的四大家族,迅速崛起,将“前浪”霍英东拍在了沙滩上。

尤其是李嘉诚,他眼看着1960年代中期社会动荡、楼市大跌、商人出逃,此时的他,凭着塑胶花生意,完成大量原始积累,趁机以超低价大量收购地皮和旧楼。

李氏抄底哲学,至此展露。不得不说,李嘉诚对时局的判断,的确更加冷静和精准。他知道,眼下的动荡,不是繁荣的终结。果然,两三年后,港英政府强势干预,香港经济复苏,楼市恢复了活力,李嘉诚低价收购的地皮,价值猛增。

1973年,中东战争和石油危机令全球经济蒙上阴影,李嘉诚如法炮制,大肆抄底各种资产。1970年代末,李嘉诚原本对收购外资洋行没什么兴趣。1978年,他把大量九龙仓洋行的股份,转让给了包玉刚。但仅仅一年后的1979年9月,李嘉诚宣布,要收购汇丰银行手中另一家洋行—和记黄埔22.4%的股权。随后他持续增持,直到1981年成功上任和记黄埔的董事局主席。