面向新工科的机械类专业跨界融合改革与实践

作者: 汪永明 高文斌 叶晔 张菊花 费白露

摘 要:在新工科背景下,如何构建机械类专业新的课程体系与产教融合协同育人新机制,事关培养出的学生能否适应新工科背景下产业发展对人才的新需求。为满足安徽区域内机械、钢铁等行业领域对智能制造、机器人工程等新技术人才的迫切需求,推动人工智能、互联网+、信息化等多学科新技术与机械类专业的知识、能力和素质要求深度融合,开展机械类专业跨界融合改革与实践的探索,重点介绍其总体思路、实现路径、特色做法以及取得的改革成效。

关键词:新工科;机械类专业;跨界融合;课程体系;实践教学

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)08-0093-04

Abstract: Under the background of new engineering, how to build a new curriculum system for mechanical majors and a new mechanism of integration of production and education is related to whether the cultivated students can adapt to the new demand for talents under the background of new engineering industry development. In order to meet the urgent demand for intelligent manufacturing, robot engineering and other new technology talents in machinery, steel and other industries in Anhui region, and promote the deep integration of multi-disciplinary new technologies such as artificial intelligence, Internet + and information technology with the knowledge, ability and quality requirements of mechanical majors, this paper explores the reform and practice of cross-border integration of mechanical majors, and focuses on its general idea, realization path, characteristic approach and reform results.

Keywords: new engineering; mechanical majors; cross-border integration; curriculum system; practice teaching

随着智能制造、机器人、人工智能等新兴技术的发展,世界范围均面临着科技和产业的加速变革。为主动应对新一轮科技革命与产业变革,支撑服务创新驱动发展、“中国制造2025”等一系列国家战略,2017年以来,教育部积极推进新工科建设,先后形成了“复旦共识[1]”“天大行动[2]”和“北京指南[3]”,提出“新工科建设需要加强研究和实践”、培养“创新型卓越工程科技人才”、“开展深化产教融合、校企合作的体制机制和人才培养模式改革研究和实践”,全力探索形成领跑全球工程教育的中国模式、中国经验,助力高等教育强国建设。

2015年11月,安徽省发布《中国制造2025安徽篇》[4],重点以“两化”深度融合为切入点,主攻智能制造,推进制造过程智能化,引导制造方式向智能制造、网络制造转变。加快重点行业生产设备的智能化改造,大力实施“机器换人”工程,在机械、钢铁等领域选择重点企业实施工业机器人规模化应用。

为适应安徽区域制造业的转型升级,特别是安徽区域内机械、钢铁等行业领域对智能制造等复合型高素质工程技术人才的迫切需求,尚需解决以下关键问题:人才培养目标定位与区域智能制造产业发展新需求的契合度还不完全匹配,需重新进行科学定位;专业课程体系设置与区域制造产业结构的智能化转型升级还不相适应,需要进行多学科交叉与专业融合,调整并优化课程体系设置;实践教学体系及平台与区域智能制造产业发展对人才创新实践能力的要求还不相适应,需构建新的产教协同育人实践体系与实践平台。

在新工科背景下,如何构建机械类专业新的课程体系与产教融合协同育人新机制,事关培养出的学生能否具备机械工程师的基本知识、能力和素质,能否达到机械类专业的培养目标和毕业要求,能否适应新工科背景下的产业发展对人才的新需求。因此,高等工科教育需要立足新工科、对接产业新需求,以学生为中心,注重创新能力培养,产教融合协同育人势在必行。

为满足安徽区域内机械、钢铁等行业领域对智能制造、机器人工程等新技术人才的迫切需求,安徽工业大学机械工程学院以产业学院和新工科建设为契机,对机械类专业进行跨界融合改革探索,推动人工智能、互联网+、信息化等多学科新技术与机械类专业的知识、能力和素质要求进行深度融合,通过学科交叉、专业融合、产教协同的改造升级的人才培养机制、模式和途径进行探索与实践。

一 总体思路

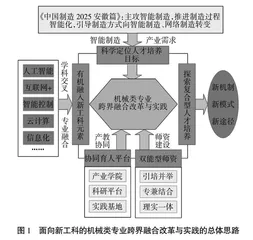

对接区域制造产业新需求,特别是安徽区域内机械、钢铁等行业领域对智能制造、工业机器人的迫切需求,对现有机械类专业进行跨界融合(学科交叉、专业融合、产教协同)改造升级,有机融合人工智能、互联网+、智能控制、云计算、信息化等新工科元素,依托政产、校企协同育人平台,探索构建一个适应引领经济发展新常态、面向区域智能制造、机器人工程产业发展需求的复合型人才培养的新机制、新模式和新途径,如图1所示。

图1 面向新工科的机械类专业跨界融合改革与实践的总体思路

二 实现路径

根据安徽区域制造产业发展新需求,通过企业问卷调查、毕业生调研、企业和行业专家研讨等多种方式,科学定位以区域产业发展新需求为导向的人才培养新目标,制定专业毕业要求新标准,通过跨界融合(学科交叉、专业融合、产教协同)构建出交叉、创新、开放的新课程体系;强化协同育人平台建设,构建多层次的实践教学体系与实践平台,形成一套实用性强、易于推广的机械类专业跨界融合改造升级的新机制、新模式和新途径。具体实现路径如图2所示。

图2 面向新工科的机械类专业跨界融合改革与实践的实现路径

三 特色做法

(一) 需求引领,以区域产业需求为导向,科学定位专业人才培养目标

围绕安徽区域产业结构转型升级需求,坚持绿色发展理念,把握机械、冶金等行业对智能制造、机器人工程等新技术人才需求的变化趋势,对机械类专业人才培养目标和毕业要求进行修订。在此修订过程中,采取了人员访谈、问卷调查、座谈和研讨等多种形式,组织国内行业专家、毕业生、用人单位、学校职能部门、多学科专业教师和在校生对人才培养目标进行论证和设计,突出学科知识交叉、国际视野和创新精神的培养,并建立了培养目标与毕业要求之间的对应关系。

修订后的机械类专业人才培养目标定位为:立足安徽和华东地区装备智能制造行业需求,培养德、智、体、美、劳全面发展的具有人文社会科学素养、社会责任感、职业道德和团队意识,掌握现代机械相关基础理论、专业知识和基本技能,能胜任本领域的技术开发、设计制造、应用研究和运行管理等工作,服务于机械、冶金、汽车等行业的具有一定国际视野和创新精神的工程技术人才。

(二) 跨界融合,构建学科交叉、内容创新、形式开放的课程体系

用新工科的理念对旧课程体系进行改造,形成学科交叉、内容创新、形式开放的课程体系,具体措施如下。

1 通过学科交叉,有机融合新工科课程

对接区域制造产业新需求,特别是安徽区域内机械、钢铁等行业领域对智能制造、工业机器人的迫切需求,淘汰与行业发展趋势不适应的课程(如将大学计算机基础课程改为人工智能导论,企业管理改为工程经济与项目管理),对现有机械类专业课程体系进行学科交叉、跨界融合改造升级,增加有关计算机、信息、仿真、智能控制和智能制造等技术领域的新工科课程,如增加了机器视觉、SW/ProE/UG三维模型、云计算概论、物联网与大数据、机电系统Matlab仿真、有限元仿真分析、机器人传感技术、单片机原理与控制、数字孪生技术和现代制造技术等新工科课程。

2 修订课程大纲,增开经济下的新内容

基于产业升级需求,对各类传统的课程进行教学大纲的更新升级,摒弃与产业方向不相适应的内容,增开新经济、新产业条件下新的学科内容。改造后的机械类专业跨界融合课程新体系如图3所示。

图3 机械类专业跨界融合课程新体系

(三) 产教协同,构建机械类专业产教融合平台与多方协同育人的新机制

以区域产业升级需求为导向,探索多元化办学体制,打造“政府主导,学校主体,企业参与”的产教融合平台,实现多方合作共赢协同实践育人新机制,具体措施如下。

1 依托政产、校企协同,对接产业链共建产业学院

紧密对接安徽省马鞍山市智能制造、新能源汽车、通信通讯、半导体四大产业链,市校共建的“安徽工业大学马鞍山产业学院”,探索多元化办学体制,打造“政府主导,学校主体,企业参与”的产教融合平台,如图4所示。其中,机械工程学院负责产业学院智能制造新工科专业的建设与人才培养,以“引企驻校、引校进企、校企一体”等方式,建立了协同实践育人新模式,将工学结合、实践教学、社会培训、技术服务等嵌入人才培养环节和企业生产过程。

2 校企合作共建学科平台和专业实验室,打造协同育人实践基地

机械工程学院与惊天智能装备股份有限公司、安徽海思达机器人有限公司先后联合共建了液压振动技术安徽省工程技术研究中心、特种重载机器人安徽省重点实验室、安徽省智能破拆装备工程实验室等省级科研平台,并建立了本科生和研究生工程实践教学基地,为本院学生的工程实践能力培养提供了良好的平台。学院与江苏汤姆集团校企合作,由汤姆集团无偿捐赠总价值70万的智能灌装自动生产线,校企共建智能制造专业实验室,为校企协同育人奠定了良好基础。

图4 以区域产业升级新需求为导向的多方协同实践育人新机制

(四) 实践育人,构建“五层次双结合”的实践教学体系,培养学生的团队意识、工程实践与创新能力

实践教学是机械类专业的主要教学环节,是提高学生创新能力培养的重要渠道,在教学过程中有着不可替代的作用,越来越受到各理工科院校的重视,持续开展机械类专业实践教学体系的研究工作,取得了一些可喜的教改成果[5-10]。为保证实践教学与理论教学的有机融合,以创新能力培养为主线,构建机械类专业多层次、分阶段、模块化和个性化的实践教学体系结构,提出“五层次双结合”的实践教学体系,即人文实践、基本实践、综合实践、工程实践和创新实践“五个层次”,理论与实践、校内与校外“双结合”,如图5所示。从社会实践、课程实验、课程设计、生产实习和工程训练、创新教育与实践、机械创新大赛和STRP项目等多角度、多手段、全方位地强化实践教学环节,增强学生团队意识、工程实践和创新能力。

同时,通过跨界融合,构建出机械类专业实践教学体系的细枝末叶,建成满足行业发展需要的机械、材料、控制和信息多学科有机融合的专业实践教学新体系,打通“最后一公里”,构建新兴学科与传统机械专业相融合的专业实践教学的“新结构”。