感染“脑腐”之后

作者: 沈彬

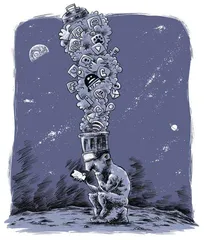

据报道,“brain rot”入选《牛津英语词典》2024年度词语。“brain rot”就是“大脑腐蚀”的意思,简称“脑腐”,大意是由于数字信息,尤其是社交媒体低质信息过度输入而导致精神和智识状态衰退。《牛津英语词典》主席卡斯帕·格拉斯沃的说法是:“脑腐”一词的入选理由是,它揭示了虚拟生活可能带来的潜在风险,以及我们该如何利用闲暇时间。

“脑腐”和“垃圾内容”(slop)都在《牛津英语词典》的年度词语候选名单里,两者似乎构成了因果关系:我们的眼睛被钉在小小的屏幕上,看了太多的“垃圾信息”,才导致“脑腐”。

在现代都市,几乎每个人都是手机的深度用户,无时无刻不把手机掏出来,看看新闻App上有没有推送新内容,微信朋友圈里有谁给你点了赞,什么样的“瓜”你忘记“吃”了,谁又被爆出了绯闻。看了之后,你就忍不住要检索、回复、跟踪、辩论、反驳、站队、戏仿……

网络上永远在更新“垃圾信息”,以至于不学“网络梗”,你就感觉会被社会抛弃。你刚刚搞明白“珂学”,大家突然就不玩了。学习啊,不学习就跟不上时代,别人“玩梗”你都不知道“笑点”在哪里。然后你专攻“麦学”:麦琳为什么买熏鸡?李行亮太可怜了!李行亮和她和好啦?……

隔半年回头一看,只觉得大脑曾经被赛博的海水泡沫淹没过、翻洗过,大潮退去,什么都没有剩下,只留下了“脑腐”症状。

在流量高度商业化的注意力经济时代,抓住眼球、延长用户停留时间、激发用户“活跃度”,似乎才是商业的本质,而它根本不在乎用的是什么手段。

作家尤瓦尔·赫拉利在《智人之上》里说,算法发现,充满仇恨的阴谋论更能提升人类在社交平台上的参与度,所以,算法做出了一个致命决定:传播愤怒,传播阴谋论。而这些基于愤怒、阴谋论的讨论,其实是最没有意义,最不可能达成共识,也最无助于推动社会进步的。

从这个角度来说,“麦学”真是当代“脑腐”魂器,明明是没有意义的东西,却因为算法的精心推荐,用户的情感投射,占据了赛博的风暴眼。

据说,“脑腐”这个词最早出现在梭罗的《瓦尔登湖》里,梭罗在100多年前就觉得信息过载了。他还有一句名言:“大多数人都悄无声息地过着绝望的生活。”沉溺于信息的洪流,又何尝不是对自身所面临的现实生活的一种逃避?

最近,我忍不住拿起手机时,常常用两句话来劝慰自己。一句是哲学家帕斯卡说的:“一切人性的问题皆源自人无法在一间房间里安静独坐。”另一句是计算机科学博士卡尔·纽波特在《数字极简》里讲的:“在高科技时代,获得成长的关键是大幅度减少使用技术的时间。”

(高 尚摘自微信公众号“新民周刊”,小黑孩图)