中国画的艺术表率性

作者: 陈传席

中国画因“唯一性”而以国家命名

英国人李约瑟所著《中国科技与文明》一书记载了很多世界上先进的工程技术来源于中国,如火药、指南针、印刷术等,还有很多的科学技术,都是中国人发明的,并且在中国应用很久。但外国人学去后,都超越了中国。中国古陶瓷十分精美,临近及西方国家源源不断地用大船运回。因慕中国陶瓷之精,故以china(瓷器)称中国,但后来外国人学习了其中的技术,造出他们的陶瓷,也很有特色。但凡属国学的内容,尤其是国画,那是外国人永远无法企及的。日本文化可以说是中国文化的子文化,虽然日本人学习中国画已有千年历史,但是仍然学的是皮毛,西方人学习中国画就更不必说了(西方画家吸收中国画而创造出的新西画又当另论)。

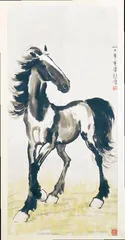

国画作为国家形象的艺术表率,是精神的产物。它在世界上是唯一的。世界上没有法国画、英国画、德国画等,却有中国画。比如油画,并不是法国或英国、德国所独有,而是整个西方的,所以,油画可以称为西洋画,而不可称为某国画。而中国画只是中国的。因为中国独创了丝帛,可以做衣服,也可以写字、画画。所以,绘画的“绘”是丝字旁。由于在丝帛上绘画,必须用软毫(狼毫也是软的),必须用淡淡的水墨和颜色,不可用棕刷、硬笔,也不可用蛋清或油画颜料,这就形成了中国画唯一的特色。其他国家是没有的,因为他们缺少画中国画的物质材料。日本、韩国、朝鲜、越南等水墨画都是学中国的,其绘画用的物质材料也来自中国,或从中国学去的制造方法。

至于壁画,中西的墙壁是一致的,但因中西绘画传统各自形成,所以,虽然同在墙壁上作画,但形式仍是不同。

欧洲很多画家也学中国画,用毛笔、宣纸、中国画颜料、水墨作画,他们也称自己学的是“中国画”,而很少称为水墨画。世界上只有“中国画”是以国家命名的,其他国家的画都没有以国家命名,因为他们没有唯一性。

中国画的“唯一性”,除了物质性的基础之外,更有儒、道思想和文官制度的影响,世界上只有中国画有文人画。其他国家的画也有优劣之分,画得好的人称为画家、名画家、大画家或大师,画得不好的不能称为画家,但没有文人画。即使是文人、诗人,画的画也不能称为文人画,诗和文也不能写在画上,而中国画则可以。

西方文人写字用笔、用纸和画油画用的棕刷、亚麻布不是一回事,而中国文人写字用笔、用纸、用墨和画画的笔纸墨完全相同,中国的象形文字也有一定的绘画性。所以,文人在读书和治政之余画几笔画是很自然的。但文人的基础是文,能书法,造型基础就赶不上画匠了。所以,文人画画就不太计较形似了,“论画以形似,见与儿童邻”。孔子还说过“游于艺”,游之而已。但要讲究书法用笔,书法又是中国的“唯一”,要讲究格调,讲究文化性、传统性。一笔下去,其中便有篆隶或魏碑或草行的功底,或有晋韵、唐法、宋意,内涵非同一般,这在西方的艺术中也是完全没有的。

在西方,古代是由贵族和教会把持政权,他们的艺术多出于工匠之手,而中国是文官治政,一切都讲究文化。画家也必须会写诗,才入流。一幅画上可以有长篇诗文题写其上,而书法本身就是优秀的艺术。这在西方绘画中也是不可能的,西方画家纵使会写诗,也不能题在画上,也与画不和谐。

在中国各类艺术中也以国画包容性最强,中国的诗文中不能画画,而画上却可以题写诗文,诗文又以书法的形式出现。所以,画上可以有诗文、书法、印章。而且,中国各类艺术都受国画影响,西方传统雕塑以块面表现,而中国传统雕塑也是以国画式的线条来表现的,中国戏剧中的人物脸谱、服装也是国画式的。

西方绘画可以表现基督教的故事内容,但基督精神却很难在绘画的形式上表现出来,即油画的色彩和笔触中没有基督精神。而中国画在形式上却可以表现出儒、道、释的精神,而且好的绘画,必能表现出儒、道、释的精神,在笔墨和色彩上都能体现出来。尤其是禅宗出现之后,士大夫们见面就谈禅。久之,禅的境界便深入士大夫们的内心,士大夫们作画时,笔下便自然流露出禅的境界。宋以后,格调高的画中大多有禅的意境。宋代黄庭坚主张“参禅而识画”,明末担当和尚说“画本无禅,唯画通禅”,都道明了画和禅的关系,这在其他艺术中是很难相通的。担当还说过,“若有一笔是画也非画,若无一笔是画也非画”。中国画不是形、不是色,而是禅,是哲学。所以,笔笔都是画。

中国画以“自然”为最高品第

中国人是崇尚自然、主张“天人合一”的,道家、儒家都把自然视为最崇高的。所以,中国的绘画和书法都以“自然”为最高品第。唐代张彦远说:“失于自然而后神,失于神而后妙,失于妙而后精……自然者为上品之上,神者为上品之中,妙者为上品之下……”把“自然”的品第列于神品之上,这也是中国画的特色。中国的哲学不能救中国,但可以救世界。世界在竞争中,中国哲学崇尚自然,自然对中国不利;但世界在竞争中征服自然(实际上征服不了自然,但可以改变局部),也破坏自然,核武器、纳米武器,各种试验导致了地球气温升高,最终必然毁灭世界,毁坏人类,所以,只有中国崇尚自然,“天人合一”的哲学可以救世界。

国画不仅是艺术表率,国画理论更是哲学的表率。

中国古代的文人,个个能书、大多能画,即使不能画的,也懂画。邓椿说“画者,文之极也”,并说“其为人也多文,虽有不晓画者寡矣;其为人也无文。虽有晓画者寡矣”,以至妇女、帝王、僧、道中皆有能画高手。后来,“琴棋书画”成为一个有修养人的必备基础。

以画中国画而成为一代大师

中国艺术在世界上产生巨大影响的也是国画。中国人能画油画,但油画是西方的,不可能拿油画去影响西方人,也影响不了西方人。但国画,尤其是写意国画却对西方艺术产生巨大的影响,马蒂斯、毕加索、莫奈等,都是学习了中国画而成功的现代西方画家。德国一位油画家终身学习黄宾虹的国画,我们还可以从很多西方现代画家的作品中看到中国画的影响和精神。

中西交流,尤其是西学进入中国,很多人认为冲击了国学的地位,影响了国学的发展,甚至认为会导致国学的丧失。实际上却相反,西学的输入,不但没有影响国学的地位和发展,相反却突出和加强了国学的地位,正因为有了西学的输入,才有国学、国画的名称,才有人出而捍卫国粹,国粹(国学)才更引人注意。国学吸收了西学,也更发展了。

中国人学习油画、素描、木刻、水彩等西画是毋庸置疑的,西方人能学中国画,中国人也必能学西方画,并以西方画的优点充实中国画,但不可以西画改造中国画。徐悲鸿先生就是最反对用西画改造中国画的,他甚至反对中西结合,他说:“吾爱画入骨……主张中西分璧,时国人徒知中西合瓦。”又说,“故建立新中国画,既非改良,亦非中西合璧”。他还说,“我学习西画就是为了发展国画”。徐悲鸿就是借用西方的素描和油画来发展中国画的。徐悲鸿体系下的画家也都为发展中国画作出了贡献。林风眠提出“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和中西艺术,创造时代艺术”,但他没有强调中国艺术的主体性。因而,他体系下的画家如赵无极、朱德群等,发展的实际上是西方艺术,而非中国画。吴冠中的画被人称为“杂交艺术”,实际上其理念是来自西方的。李可染虽然学习时在国立艺专,但后来教学和创作,却属于徐悲鸿体系,他接受了徐悲鸿借鉴素描发展中国画的理论,吸收素描和油画方法发展了中国山水画,而不是像赵无极、朱德群那样把中国画变为西洋画。他说:“我画了70年油画,一直在前进,有人说李可染还要再跨一步。”我说:“跨一步是可以的,但不能跨到西洋那里去。”(见《世界可染》特刊)李可染的画之所以得到中国人的喜爱就在这里。赵无极、朱德群的画尽管在法国得到认可,但在中国的影响就远远不及李可染。

源远流长的中国画一直是中国艺术和世界艺术的表率。中国人一直热爱自己的国画,至今仍以热爱国画者为最多,国画也一直是作为国家形象的艺术表率而立于世界艺术之林。而中国的大画家,古代的当然全是中国画家(那时还没有西洋画),近现代,西洋画大量传入中国,中国也有很多人到西方学习西洋画,但艺术界排列的一代大师,吴昌硕、黄宾虹、齐白石、傅抱石、潘天寿、徐悲鸿、李可染等,也都是以画中国画而成为一代大师的。其他画科也各有名家,但其艺术地位仍不能与中国画的大师相比,其中原因,就值得研究了。

(本文为新时代美术高峰课题组、中国画“两创”课题组专稿)