少年的暴力世界

作者:王珲

美国国家学校安全中心透露,1999年共有25个学生死亡,哥伦拜学校共死亡15个学生,这是受重伤的学生

“我还有几天,就该过18岁生日了。”郑阳说。

想到那天,这个面目清秀的男孩笑了一下,这将是他在监狱里度过的第4个生日,也是最后一个。作为奖励,6月他就可以假释出狱。1997年2月,因为抢劫,法院的一纸宣判把他送到了这里——北京市少年犯管教所。他在这里要待4年。

郑阳曾以出色的成绩考入重点中学,接受记者采访的日子正是3月15日,外间的世界,两会闭幕,朱镕基在答记者问,商家照例拿消费者权益日大做文章,而这与他没有任何关系。在少管所的日子,学完了初中课程,学会了拆装钟表,他对未来却不敢想象。

同一个下午,17岁的汪庆拘谨地坐在记者对面,稚气未脱的脸上看不出丝毫杀人犯的标记。3个月前他从看守所转过来。汪庆说:“在看守所等待判决的时候,才觉得死特别恐怖,有的人今天还和你说话,明天就判了死刑再没回来。”说这话的汪庆,在16岁,因为打架,前后不足20天里挑断了一个人的手筋,要了另一个人的命。等待他的将是漫长的无期徒刑,而这才刚刚开始。

暴力四溢

开枪,杀人。没有什么比这个动作更简单。

2000年3月1日,美国密歇根州,比尔小学,6岁男童开枪将自己的同班女生杀死。他可谓美国迄今为止最年轻的枪手。杰纳西县检察官布希说:“调查人员在询问了他一些问题后,他就坐在那里画起画来。他既不谈论这一行为的后果,也不懂得问题的严重性,好像这一切只是电视里的镜头,与他没有什么关联。”被杀的女孩激怒他的原因是争吵,这位6岁男童用一颗子弹就结束了这一切。

还能有什么比此事更让人震惊的吗?尽管一直以来美国的校园枪击案就不断——1999年有4桩,死伤47人;1998年死伤41人,美报章说,美国每天有13名儿童因枪械意外、暴力袭击而丧生。如果还需举例,日本、荷兰、加拿大的少年持枪者也在毫无道理地杀人。在德国,美国中学生的暴力行径被当作英雄行为加以仿效,据报道,今年2月24日,德国弗兰登堡地方检察院公布的一份调查报告称,一名16岁的女高中生正计划与她的同伙在4月20日——美国哥伦拜高中校园惨案一周年,策划一场校园屠杀。已被抓获的犯罪嫌疑人承认,她们将完全借鉴哥伦拜高中暴力案的做法,具体包括在一开始向一个大教室中投掷5枚手榴弹,然后再用冲锋枪向老师和其他同学扫射,并用它封锁教室出口,以提高杀伤力。据悉,这名少女嫌疑人曾发誓说:“至少应当杀死15人,以超过哥伦拜高中惨案的死亡人数。”

德警方透露说,他们在涉案的那名女学生家中发现了3名中学生集体签名的死亡自愿书——她们计划在成功之后“跳楼自杀”。此案因涉案的一名高中生偶然泄密而使屠杀计划破产。

当人的内在生活枯竭、感受力下降、冷漠感增加,当人无法影响甚至无法真正接触到另一个人时,暴力就迸发为一种魔鬼般的接触癖,一种以最直接的方式强行接触的疯狂驱力

中国的少年暴力

我们抱着隔岸观火的心情,大叹西风日下。然而不谋而合的是,从浙江的徐力杀母开始,一桩桩少年血案也在国内各媒体上被相继报道出来,令国人震惊的不仅仅是血淋淋的暴力,还有那些少年杀人的理由!据3月3日的《南方周末》报道,1999年12月发生在浙江永嘉县桥头镇的两少年杀死同学案,动机只是为了拿钱进游戏厅。同月,广州街头1死2伤,也是少年抢钱、乱下屠刀的结果。

暴力问题日趋严重。北京海淀少年法庭审判员吕海菲告诉记者,她1995年到这儿时,审理的偷盗案还是最多的,只过了一年,暴力抢劫便跃升为少年刑事发案率最高的罪种。“抢劫不仅侵犯他人财产,还侵犯他人人身安全,量刑起码也要在三年之上,而且抢劫和杀人很难有界限。”吕海菲说,“可是现在的小孩,对上法庭根本就满不在乎!”

在少管所工作了17年的教官王成江对此也深有感触:“我记得很清楚,1987年以前,我们在押的少年犯只有一两个是杀人犯,现在一年就是十几个。”据悉,除一所专门关押老弱病残的监狱外,北京各类监狱内35岁以下罪犯所占比例都高达70%~80%,犯罪趋向低龄化,手段却日益成人化。

相较于北京近400万的青少年而言,这个少管所里的295名少年犯实在不多,但现实是,为遵循青少年犯罪教育为主、从轻处罚的原则——“能由学校处理的就不送公安局,能在公安局处理的就不送法院,送到法院的,可以罚款的就不判刑”,从校方开始,怕承担学校秩序不好的恶名,对学生的违纪行为不是回避,就是推出校门,致使大量的违法少年正游荡于社会中。

令人不安的恰恰在于,这些被判刑的少年犯,50%以上曾是无辜弱者,也被人无端欺辱。

令人不安的是,这些被判刑的少年犯中,50%以上曾是弱者,有着被别人欺辱的经历

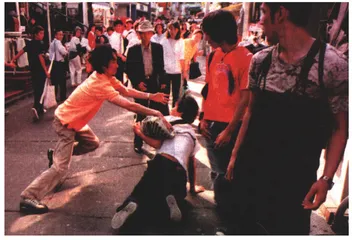

社会氛围助长了孩子们对暴力的好奇天性(娄林伟 摄)

暴力浸染

“近10年来,中国青少年犯罪的形态越来越与西方接轨。”北京市监狱管理局的徐科长说。少管所内,暴力犯罪的比例为33.33%,但60%的少年犯们对此不以为然。王成江说:“他们把人捅死了,竟在公安局里说,‘叔叔,我都交待了,你怎么还不让我走啊?”’王成江相信未成年人犯罪与成年人有本质的区别,“他们大多都是没有目的的,临时起意,受外界刺激,几个人一起哄,就被裹着犯罪了。他们的行为是反社会的,但内心绝没有反社会,他们常跟我说,‘如果有人告诉我这是犯罪,我可能不会这样’。”

人们因此容易得出一个结论,影视和传媒对于凶杀、战争、灾难、武打的渲染和传递,让青少年习得了暴力,“所以东西方青少年的犯罪率都在上升”。的确,我们的孩子正在像美国的孩子一样,陪伴他们最多的是电视而不再是父母。中国青少年研究中心的最新调查称,“看电视”是少年们课余时间最喜欢做的事情。没有划分等级的电视节目,如果没有家长帮助之下的甄别,孩子们会学到什么?

有家长在谈到她5岁儿子表达好恶的方式时说:“他会很自然地用‘我要杀了他’之类的话!在他看来,‘杀’这个字是最有力量的了,因为电视里处理矛盾最简单最直接的方式,就是动手杀人,尽管看到血腥的场面他也会害怕。”

犯罪心理学研究证实,过度的暴力刺激,会让人感觉麻木,同时对暴力的恐惧感、道德感、负罪感都因此而减轻,在中国政法大学的学者马皑看来,“面对死亡这样一件事,原本我们需要跨越很漫长的心理障碍,才能接受它。但是现在,孩子们在媒体中获得的感官刺激,在电子游戏虚拟的打打杀杀中做着角色置换,这些真真假假的东西,都缩短了他们对于杀人之事的心理转换时间”。

暴力的欢娱面孔

暴力情结似乎无孔不入。作为《中国少年报》的知心姐姐,刘焰对那些每天伴着孩子嬉笑成长的动画片深感不安。

猫和老鼠打架的时候,遭殃的十之八九是那只张牙舞爪、貌似勇猛的蠢猫——它被挤成肉饼,它四仰八叉,它眼冒金星……尽管死去多次,仍顽强追逐——这样不断重复的暴力游戏,传达了《猫和老鼠》的一种精神主旨:规范中的强与弱、正与邪未必就是如此!我们捧腹大笑。但孩子们在看什么?

徐力,面对日复一日永无间断地在耳旁责骂的母亲,举起锤子击第一下、第二下时,他在想什么?他是否知道,起落的锤子已在瞬间划出了他和母亲阴阳两界的距离?

“我不相信他真的知道母亲的死意味着什么。”刘焰说,“我一直在想,为什么现在的孩子这么轻易就把人杀了,是不是有太多的以暴力为游戏的动画片,混乱了孩子对于死和生的感觉?他们不像我们,从小与大自然充分接触,看过妈妈怎样把一只活生生的鸡杀了,做熟。他们全部的认知,都来自人类自己制造的物质世界,钢筋水泥,毛绒玩具,这么间接地感受,他们会怎么看待真实的生命?”

14岁的刘一伟拿砖头朝同学的妹妹拍下去的时候,他只是希望这个要告他恶状的女孩把刚才的争吵忘掉,“电视里常演,人被击中头部之后,就会变成植物人,再醒来后,就什么都不记得了”。他想当然地以为同学的妹妹只是暂时地晕了过去,竟安然地回家睡觉了。

也许是一种需要?

将少年暴力塑成的原因单一的归于电视屏幕,显然有失公允。3月的一个周末,记者与某市属重点中学初三学生聊天,短短的一个多小时内,她们不停抱怨,“上午5节课,下午4节课,星期六还得补课,烦死了,所有的事情就是升学、考试、排名次,连原来好玩的体育课也被该死的中考加30分,弄得特没劲!”这几个当班干部的女孩子认真地说,“有时恨得就想打人,想撕书,把所有的卷子都撕碎了!”

中国青少年研究中心最新的调查称:在孩子们看来,父亲对自己的关心排在第一位的是学习(86.7%)、健康(72.5%)、思想品德(46.7%);母亲则是学习(82.8%)、健康(73.8%)、吃饭穿衣(54%),思想品德(46.7%);与家长的期望形成鲜明对比的是,92.2%的学生表示“不是因为喜欢读书而学习”。《中学生时事报》1998年的调查说,1/5的被访学生有过“不想学习想自杀”的念头。

不良情绪的不断积累,如果缺乏有效的渠道发泄出来,就会导致暴力。少年法庭结案不久的一桩抢劫案,竟是由某中学的一个班长带领下的12人干的。据悉,他们初次抢钱是为了交罚款,成功抢到了几千元后,倍感刺激,“这钱比老爸一个月挣得还多”,以后便一发不可收拾。

中国政法大学社会学与青少年犯罪研究所的学者们认为,目前的教育体制就是制造挫折,否定自我,给孩子们带来极大心理负荷、环环相套的非人性体制。针对报道频仍的少年杀人、自杀现象,他们激动地指出,“人是有差异的,主流文化非要把一种道德、一种标准传播给每个孩子,完全不管这个年龄段的游戏规则。外部的世界明明多元而开放,孩子们的教育却依然封闭而保守,这种扭曲的状态必然导致压抑,大多数孩子把这种压抑感自我消化掉了——在校内规规矩矩,死气沉沉,到校外为所欲为,都是些双重人格!极端的只有杀人和自杀。”

冷漠之恶

美国心理学家罗洛·梅曾一针见血地指出,“恨并不是爱的对立面,冷漠才是爱的对立面。生活在冷漠中往往会激发暴力,暴力又会促进冷漠。当人的内在生活枯竭、感受力下降、冷漠感增加,当人无法影响甚至无法真正接触到另一个人时,暴力就迸发为一种魔鬼般的接触癖,一种以最直接的方式强行接触的疯狂驱力。”这位研究爱与意志力的心理学家认为,“许多儿童或青年都曾借破坏性行为强迫人们认识到他的存在;尽管他会受到惩罚,但至少人们已注意到他。”

“城市化的发展,带来24小时的生活方式,大人都忙着挣钱了,小孩谁管?犯罪的青少年多结成自我团伙,虽然盲目性很大,但这是他们娱乐、生存的方式,是在寻求刺激,也是在寻求相互的依靠和温暖。”北京青少年法律与心理咨询中心的主任宗春山说。在各个中学用团队游戏的方式开展“自我保护”教育的宗春山认为,与沉迷于电视、游戏机的冷漠比较起来,“一直存在着的校外抢劫,在某种意义上倒让孩子们的成长更为真实,它实际上是孩子们中间的一种社会游戏,是学习好的孩子与学习不好的孩子权力上的重新分配,起码让他们懂得人和人之间可能有的形态是什么。”

一个少年杀人犯

汪庆一直说他在小学、初一时的学习很好。改变发生在初一第二学期的某个下午。第七课,自习,他没有上(不是故意的)。但班主任汇报了家长。汪庆旷课令父亲暴怒,他把汪庆脱得只剩一条内裤吊起来打。汪庆说,那时是冬天。他的母亲不敢过来拦,因为父亲急了,连母亲一块打。汪庆说:“那是我爸打我打得最狠的一次,我特别恨他,更恨老师。”

从此,汪庆拒绝再学由班主任教的英语,他也拒绝像往常那样,负起生活委员每日汇报的责任,很快,他的职位被老师撤了,很快,他的英语成了考试排名的落脚石……初二,学习不好,压力骤增,但最让汪庆感到恐慌的是,老师已经对他不闻不问,无论他干什么,都当他不存在,“我旷了两个星期课,回去后她连说都不说”。初三,汪庆嫌学校憋闷得慌,就辍学了。

由此,汪庆开始出入游戏厅。游戏厅里的麻将机有着无穷的吸引力,少则几十,多则几百上千,赢赢输输的,人就陷进去了。汪庆结交了一些大孩子,“跟他们一起玩,游戏,滑旱冰,都不用花钱了,特风光”。汪庆喜欢和这些人在一起,那些只知道学习不爱玩的“好同学”没劲,“跟他们在一起舒服,想干嘛就干嘛,特刺激。他们对我也挺仗义的,老说我不错,打架特有胆”。

挺仗义的“大哥”在一次口角中把随身带着的刀子递到了汪庆手里,人就是汪庆捅死的。被判无期后,妈妈第一次到看守所看他的时候,一个字都说不出来,就是哭,哭到该回去了,人就晕倒了。汪庆说到这儿,沉默了一会,又说起他的爸爸,“我爸看我打架,就说,要打就得打胜了,打输了回家也别说,说了就打我。这回,他就怪我不该为别人冒风险。”

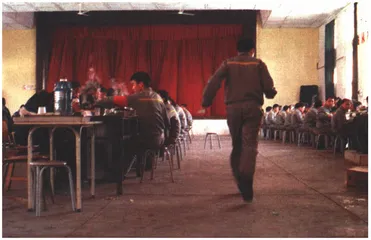

北京市少年管教所探视日安排的涮羊肉午餐,让分离的孩子和父母重温天伦(娄林伟 摄) 暴力