没有广告的童年

作者:三联生活周刊(文 / 罗全)

今年夏天,挪威宣布全面禁止向12岁以下的儿童作电视广告。比利时弗拉芒语地区也规定,从儿童节目播出前5分钟开始一直到节目结束后5分钟为止,不得播出儿童广告。伊朗同样禁止在电视上作玩具广告。

如此保护儿童的措施始自瑞典。该国儿童专家认为,向儿童作广告是不道德的,因为他们缺乏经验和判断力。瑞典还想利用自己在2001年欧盟轮值主席国的身份,竭力将此推广到欧盟15个成员国。

即便在主要通过业务守则来规范广告经营的美国,也有人呼吁就此立法。美国12岁以下的孩子每年总共能得到275亿美元的零花钱,除了40亿元存入银行,其余统统混入了消费的洪流。

这些天真富有的小消费者正在形成终身相伴的消费习惯,而且对父母更高层次的消费行为有直接的影响。美国一位营销学教授估计,这个驴打滚的财源总计约1880亿美元。

努力瓜分这块蛋糕的广告商仿佛进行了一场密谋。一时间,从牛奶到汽车,许多商品的广告形象都变成了儿童,儿童节目前后的广告时段价格陡升。华纳兄弟公司1998年斥资9300万美元制作青少年影视剧,就是相信广告商肯定舍不得放过十几岁的孩子口袋里每星期75美元的零花钱,所以他们拍出来的片子在电视台一定抢手。

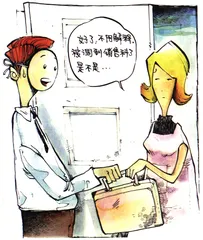

如果儿童们经常在电视里看到不开心的小伙伴一拿到妈妈买回了自己想要的东西立即破涕为笑,广告商们当然会被指责为煽起儿童消费欲,并且怂恿强迫父母满足他们消费欲的罪魁祸首。

当然儿童广告并不总是这般赤裸裸,禁止儿童广告的规定也往往难以落到实处。据路透社报道,瑞典的禁令碰到经济问题常常可以作出不同的解释,来自英国的卫星转播电视节目更是不受约束。

其实无须卫星转播,也不一定非看儿童节目不可。只要小孩子们继续每天平均若干小时守在电视旁,就有可能左右他们的消费行为。

中国’98少儿最佳产品调查表明,55.8%的中小学生是看了大量广告才买东西的,最有戏剧性的例子是相当一批中小学生最喜欢的食品是“红牛饮料”和“太太口服液”,尽管前者强调仅限于成人饮用,后者也含有很多儿童不宜的成份。

“给儿童一个没有广告的童年”显然是不可能的。有关欧美小消费者与广告的关系倒是不这么令人担忧。美国的女孩杂志《17岁》今年4月调查说,56%的十几岁女孩儿能在父母购买电脑或软件时提供关键性的决策建议。该刊出版人因此建议到真正理解计算机的消费者——青少年杂志作广告。

据法国《兴趣点》杂志介绍,现代意义的“童年”是启蒙时期的产物,青少年作为文化价值的独立承载者是60年代以后的事,作为单个的消费群体,则几乎与互联网同步而始。强制措施或许可以保护未成年人暂时不被广告淹没,但是90年代的儿童自出生之日起就注定被广告包围,在过早开始的消费生活中尽快地成熟,就是他们的生存之道。