追求永生的梦

作者:三联生活周刊(文 / 舒善)

不能拯救自己生命的医学大师

20世纪初,德国病理学家鲁道夫·菲尔绍(Rudolf Virchow,1821~1902)或许是世界上最著名的医学界人物。他有许多重大医学发现,诸如栓塞和白血病、淀粉样蛋白、血棕晶质、髓鞘质、粘液瘤、肌瘤、神经胶质瘤、沙样瘤等等。更重要的是,他和J·古德瑟(John Goodsir)与R·雷马克(Robert Remak)共同创立了生物学的一个基本规则:每一个细胞由另一个细胞遗传。他为所有的病理学下了一般性定义:所有的病理学都是细胞病理学。这是他在1858年出版的划时代的著作《建立在生理和病理组织学基础上的细胞病理学》中的基本观点。这一最基本的病理学观念促进了20世纪外科学和保尔·埃尔利希(Paul Ehrlich)化学疗法的迅速发展。然而这样一位医学界泰斗却不能拯救自己的生命。1902年1月4日,年届81岁的菲尔绍在忙着赶去作报告的途中,急匆匆地从一辆行驶的有轨电车上跳下来,摔倒在地,折断了股骨颈,从此再也没有站起来,8个月后的9月5日与世长辞。如果菲尔绍活在今天,他的大腿骨折不会使他丧命。外科医生会按常规给他安装上人工髋关节,做“体内全假体术”(Totalendoprothese),可惜人工髋关节1961年以后才应用于临床。

弗里茨·绍丁(Fritz Schaudinn,1871~1906)是又一名为人类作过杰出贡献的德国医学家。20世纪初,德国梅毒蔓延,它是由水手们从美洲带来的。当时绍丁正在帝国卫生署任政府顾问。1905年他以3星期的努力,在显微镜底下的滴珠中找到了麋集在一起的活动的螺旋体——梅毒病原体。绍丁的发现使他声望大增,在里斯本的一次国际医学大会上,全体代表起立向他致敬。但满载荣誉的绍丁在回国途中病倒,汉堡的几名外科医生在他的直肠处切开一个拳头大的脓肿。不幸脓毒侵入他的血液。1906年,绍丁死于败血症,终年仅35岁。如果绍丁活在今天,他就不会英年早逝。医生只要给他注射像青霉素这样的抗菌素,就可以保住他的性命。遗憾的是德国人到1946年才有英国人发明的青霉素。

就在绍丁逝世的1906年,阿洛伊斯·阿耳茨海默(Alois Alzheimer,1864~1915)——这位精神病学教授发表论文,详述了神秘的人脑变性。许多年以后,由他发现的阿耳茨海默氏老年痴呆症被《德国医生杂志》称为“20世纪的世纪病”。不过,阿耳茨海默本人——这位圆脸、身体也圆胖的巴伐利亚人从来不重视自己肾机能衰竭的早期症状。1915年圣诞节前,这位精神病学家卧床不起。尿毒症使他神志不清,不久在昏迷中死去,终年51岁,因为当时还没有“人工肾”——“透析”能使他摆脱致命的尿毒症。由荷兰人W·J·科尔夫(Willem Johan Kolff)发明的“透析”自1943年起才应用于临床。

细胞病理学创始人R·菲尔绍

发现梅毒螺旋体的F·绍丁

世界著名细菌学家科赫

巨匠们的真实传奇

罗伯特·科赫(Robert Koch,1843~1910)是现代细菌学的奠基人,1905年诺贝尔医学奖获得者,1910年辞世,他属于20世纪世界最著名的医学家之一,但他的辉煌是在19世纪下半叶。1866年,科赫在格丁根大学获得医学博士学位,年仅23岁。数月后他回到家乡克劳斯塔尔,娶表妹埃米·弗拉茨(Emmy Fraatz)为妻。她不但是位贤妻良母,也是科赫工作上的助手。科赫30岁生日那天,爱妻用自己的全部积蓄,买了一台显微镜作为生日礼物送给他。从此科赫埋头于这台显微镜,为细菌学的发展,竖起座座丰碑。而站在他背后的则是他的任劳任怨的妻子。起初,科赫总是每天让妻子给他做一碗美味的肉汤,但从不见他喝,原来他是用肉汤培养细菌。可是肉汤里的细菌多种多样,必须设法分离出单一纯种的细菌才行。他为此绞尽脑汁。一天,他偶然听见妻子在厨房里说了一声:“啊,这些土豆怎么长出红点和白点来了!”科赫立即跑进厨房,抓起一块半生不熟的土豆,把它带到实验室作显微镜观察,结果发现:红色的小圆点内全是球形细菌,白色的小圆点内全是杆状细菌。这个发现竟使科赫后来在科学的道路上平步青云。他发明了不少重要的研究方法,诸如细菌染色法、细菌纯培养法、细菌显微照相法和蒸气杀菌法等。1876年,科赫分离并证明了炭疽病的病原菌,即炭疽杆菌。这是人类第一次证明了:一种特定的微生物是引起一种特定疾病的原因。它纠正了当时认为所有细菌都是一个种的观点,从而兴起了关于疾病生源的研究。由于科赫的卓越成就,1880年他应邀赴柏林工作,在帝国卫生署任职。1882年,他宣布发现结核菌是结核病的病原菌。这是他一生中最杰出的贡献。1883年后,他曾去埃及和印度,和他的同事一起发现了霍乱病原菌是形如逗号的霍乱弧菌及其经过水、食物、衣服等用品的传播途径,同时还发现了阿米巴痢疾和两种结膜炎的病原体。1885年科赫出任柏林大学教授,并兼任该校卫生研究所所长。1890年他宣布发现一种无论在试管或在活体内皆能抑制结核菌生长的物质。于是结核病患者聚集在柏林接受治疗,但结果却令人失望。这种神秘的物质被称为结核菌素,后来成为诊断结核病的利器,但并非是治疗药物。尽管如此,1891年柏林专门为他建立了传染病研究所,由他出任所长。此后,他辗转于非洲、印度等地,为消灭鼠疫、疟疾、回归热、锥虫病和非洲海岸病等传染病进行艰苦卓绝的斗争。人们把他称为“世界传染病消防队队长”。可是正当他的事业处在顶峰之际,他和他的共同生活战斗了27年的妻子于1893年离婚,虽然两人都非常疼爱自己的独生女儿格特鲁德(Gertrud)。科赫后来娶了年轻聪明的女演员赫德维希·弗赖贝格(Hedwig Freiberg)为妻。1906年秋,科赫前往东非研究睡眠病。这次非洲之行严重地损害了他的健康,他得了心脏病,不得不住进巴登-巴登的温泉别墅进行疗养。但他还带着那台心爱的显微镜,不肯放弃对病菌的讨伐,也可能他是怀着负疚的心情寄托自己对第一位妻子的思念,谁知道呢。1910年科赫在巴登-巴登与世长辞,终年67岁。他的骨灰安放在柏林传染病研究所。那台显微镜至今仍珍藏在柏林大学。科赫的英名永载史册。而那台显微镜的真正主人——他的妻子埃米·弗拉茨的名字已被后世日渐遗忘。有关科赫的传记很少提到他晚年的那次婚变。

成功萃取胰岛素的贝斯特(左)和班廷(右)

成功萃取胰岛素的贝斯特(左)和班廷(右)

传奇性的德国外科医生F·绍尔布鲁赫(中间戴眼镜者,摄于1933年)

为今天千百万糖尿病人带来福音的胰岛素的发现和研制成功,首先应该归功于两名年轻的大学生。1869年,一名22岁的德国医科大学生保尔·朗格尔汉斯(Paul Langerhans,1847~1888)发现了胰内具有内分泌功能的细胞团,这些大小不等和形状不定的细胞团,散布在胰的各处,尤以胰尾部为最多。这些细胞团的中译名为“胰岛”,它的学名是“朗格尔汉斯岛状物”(islets of Langerhans),以发现者命名。1921年,同样是一名22岁的大学生,为成功萃取胰岛素立下了汗马功劳,他就是当时刚在多伦多大学取得生理学学士学位的查尔斯·贝斯特(Charles Best,1899~1978)。和他一起进行合作研究的是比他年长8岁的校友弗雷德里克·班廷(Frederick Banting,1891~1941)。是年夏天,他们从活狗的胰腺中和从牛胎的胰腺中萃取胰岛素获得成功。1922年1月23日,他们带着胰岛素来到多伦多总医院,给一名患糖尿病的14岁男孩伦哈特·汤普森(Leonhard Thompson)作首次临床治疗,证实胰岛素对控制糖尿病有效。1922年2月,班廷、贝斯特、多伦多大学生理学教授J·麦克劳德(John J.R.Macleod,1876~1935)和生物化学助手科利普(J.B.Collip)4人一起发表了发现胰岛素的论文,轰动世界。1923年10月,诺贝尔基金会为表彰胰岛素的发现,决定由班廷和麦克劳德分享1923年度诺贝尔生理学及医学奖。班廷获悉后大为震怒而拒绝领奖,因为班廷和贝斯特的胰岛素实验虽然是在麦克劳德教授的实验室中完成,但麦克劳德本人从未参与实验。班廷为与他同甘共苦的贝斯特未能分享这项奖金而愤愤不平。授奖那天,班廷和麦克劳德都没有去斯德哥尔摩,奖金、奖章和证书均由英国公使代收。后来班廷同意接受,但当即宣布把自己那份奖金的一半分给贝斯特。他深情地说:“我之所以能获得诺贝尔奖,不是因为我发现了胰岛素,而是因为我发现了贝斯特。”麦克劳德也仿效他的榜样,把自己那份奖金的一半分给纯化和鉴定胰岛素有功的科利普。世人以为,麦克劳德对于糖代谢与糖尿病的研究固然有过卓越的贡献,但要以胰岛素的发现为理由决定由他和班廷分享诺贝尔奖,则有欠公允。因为麦克劳德对班廷的设想最初是不同意的,并拒绝予以帮助;后来勉强答应了班廷的请求,同意在暑假里自己回苏格兰省亲时把实验室借给他用8个星期,而在用狗作实验时的主要阶段,麦克劳德并不在场;最后在无可置疑的事实面前,他才改变了自己的态度。而且胰岛素的提纯工作主要是由科利普完成的。对于瑞典卡罗琳医学院教授会议和诺贝尔基金会当年的失误,诺贝尔基金会在1972年出版的《诺贝尔:其人及其奖金》第3版中作了反省。

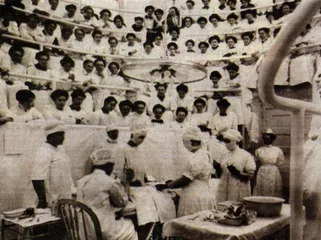

1911年美国费城一所女子医士学校在大教室上解剖课

1934年在伦敦表演X光照相

费迪南德·绍尔布鲁赫(Ferdinand Sauerbruch,1875~1951)是传奇式的德国外科医生,在20世纪上半叶被人称为外科手术的巨神(Titan),1903年,他发明了胸腔手术时用的异压法,即开始时用一个低压仓,把气压降低到约7毫米汞柱(mmHg)=9.31毫巴(mbar),而后又造成高气压,藉此把空气压入肺部。医学界把它称为绍尔布鲁赫氏异压法。他的另一项重要发明是绍尔布鲁赫氏假手(Sauerbruch-Hand),这种假手肢通过和手指的固定联结而可以活动。他的那把手术刀为他创造了数百个传奇故事,流传民间。外国的权贵们曾酬报他100万马克,只是为了请他亲自做手术。这不仅是因为他的技术精湛,而主要是因为他精力充沛,能够夜以继日地在手术台上工作。1951年,他出版了自传《这曾是我的一生》,1954年改编成电影。可是这样一位外科手术的巨匠按照今天的标准根本不可能进入医学院,因为他的高中毕业成绩非常糟糕。

上图:1952年在美国的脊髓灰质炎患者通过“铁肺”进行拯救

下图:今日美国一家医院的高科技:用机器人做手术

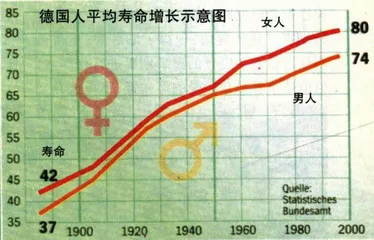

德国:20世纪医学发展的缩影

20世纪伊始,德国的医学家是世界上的佼佼者,时至今日,完备的社会医疗保险制度使德国的医疗事业仍然处于领先地位。德国不愧为20世纪医学进步的典型。

○1901年,在德国10万名新生儿中,在一岁时夭折的有20234名,目前仅400名。

○1900年,在德国的百岁以上老人是40人,目前是7000人,预计在2050年将会有15万。

○今天,德国产妇的死亡率接近于零;婴儿死亡率已降到千分率。

○天花已在德国完全绝迹;白喉、风疹、破伤风、麻疹已绝大部分被消灭;用药物可以治愈梅素、疟疾或者至少可以缓解病情。

○与19世纪相比,德国医院里医生的数字已成倍增长。1876年是334人,1900年是2000人,现在已超过13万。

○一个高密度的医院网络已覆盖全德国。70年代以来,在联邦德国的边缘角落也都兴建起现代化医院,装备精良而昂贵。每一位县长都在为争取监护病房、电脑X射线断层照相装置和直升飞机降落场而努力。附属于大学的研究性医院的开支更是不断打破纪录。德国亚琛临床大医院的建造费用为20亿马克。

○目前已经发现危及人类健康的疾病有2万种,而且每年又会发现几十种新疾病,尽管德国现在有一支420万人的医务大军,仍然感到任重而道远。

○医学的分科愈来愈细,各类专科已有38种以上,诸如内科学中的心脏病学科、血液病学科和肾病学科等等;外科学中有:意外事故及血管外科学、颌和面部外科学、神经外科学以及分散在各科的成形外科学等等。这里还没有把其他22种“补充名称”——如“顺势疗法”等——计算在内。各科医生的分工合作已成为提高医疗水平的必然趋势。一个最能干的心脏外科医生,如果没有其他专科医生——麻醉科医生、监护医生、内科医生、化验室医生、输血医生,甚至常常还有皮肤科医生和精神病医生的协助配合,他就不可能取得成功。在做心脏移植手术之前,皮肤科医生先得清除病人的足真菌,因为这些足真菌很可能成为手术后的定时炸弹。如果做完手术的病人在第3天心情变得忧郁、出现妄想,这时精神病医生就得坐在病人的床边。医生专业化过细可能产生的弊端是:医生只依赖自己学科的医疗仪器,而失去对病人的整体眼光。

○医生只用自己的五官和一只听筒以及一把测试反应的小锤作出诊断的时代已经过去。但是,尽管今天有各种先进的医学仪器,仍然会出现不少误诊。在德国的剖尸检查中,有65%被证实为诊断错误。

○德国有“世界大药房”之称。但从这里出去的药品绝大多数成了昂贵的垃圾。无人知道真正的数字。据世界卫生组织最可靠的估计,在8万种药品中真正使用的只有300种。

20世纪医学发展的里程碑

1900年 首次“X射线大会”在巴黎召开,讨论1895年由德国物理学家伦琴发现的X射线

1901年 奥地利人卡尔·兰德施泰纳(Karl Landsteiner)发现人体A、B、O、AB血型

1905年 弗里茨·绍丁发现梅毒螺旋体

1906年 阿洛伊斯·阿耳茨海默描述了脑的变性(阿耳茨海默氏痴呆症)

1910年 德国医学家保尔·埃尔利希(Paul Ehrlich)制成了治疗梅毒的药物“洒尔佛散”(Salvarsan),商标名“六○六”

老年痴呆症发现者A·阿耳茨海默

1921年 加拿大医生弗雷德里克·班廷和加拿大生理学家查尔斯·贝斯特分离出胰岛素

1928年 英国细菌学家亚历山大·弗莱明(Alexander Fleming)发现一种青霉菌,从而导致青霉素的产生

青霉菌发现者亚历山大·弗莱明

1929年 25岁的德国助理医生维尔纳·福斯曼(Werner ForBmann)以自身试验研制成功心导管,这种被称之为“铁肺”的器械有助于延长脊髓灰质炎(小儿麻痹症)病人的生命

1937年 首次对精神病人进行电休克治疗

1948年 新的抗菌素链霉素问世,用于消灭结核杆菌和鼠疫病原体

1954年 首批人工心肺机用于心脏外科手术

1955年 小儿麻痹症口服疫苗接种问世

1957年 首次用超声波检查未出世的胎儿

1958年 在瑞典首次将人工心脏起搏器植入人体

1960年 避孕丸投放市场

1960年 人工肾的研究宣告结束,“透析”开始在临床应用

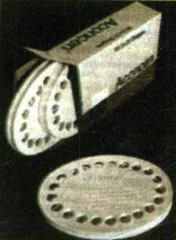

避孕丸

做首次心脏移植术的南非医生巴纳德

1961年 首例将人工心瓣膜植入人体获得成功

1964年 首次做变窄的心冠状血管扩张术

1967年 南非外科医生克里斯蒂安·巴纳德(Christiaan Barnard)首次作心脏移植手术,病人存活了18天

1968年 骨髓移植术的临床应用获得成功

1975年 监护医学(人工呼吸、导管饲食)维持一名美国昏迷女病人卡伦·昆兰(Karen Quinlan)多年

1982年 美国科学家罗伯特·盖洛(Robert Gallo)破解了艾滋病的病原体结构

1990年 显微外科手术在医学的各个领域广泛应用

1992年 在发现幽门微生物——产气螺杆菌近100年以后,终于弄清楚它是胃炎和胃溃疡的主要原因

未来的手术室(虚拟投影图)

1995年 在美国加利福尼亚州用机器人做髋关节手术,精确度达到毫米

1996年 一些神秘的新疾病出现,尤其是BSE,使医生和病人忧心忡忡 胰岛素传染病健康药品