文化·话题

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

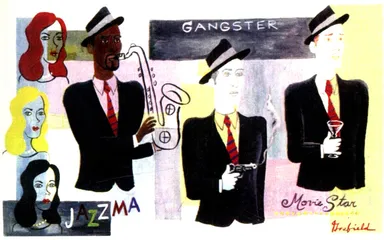

也许现在世界上的人有理由相信他们都在或多或少地为美国文化所左右。在美国人看来,很大程度上左右他们的文化的是两位生辰相差25年的演员。一位是弗雷德·阿斯泰尔:身材单薄、一副喜剧长相、但具有凭舞技可以在光滑的地板上勾引女性的时代所应具备的所有绅士风度。一位是马龙·白兰度:负有破坏一切成规的使命。

很多美国人相信,这两位演员代表了20世纪美国流行文化的两个极端:阿斯泰尔带来“地位”,白兰度则带来“性”。

不过,这不仅仅是美国人自己的家务事。本世纪初的美国流行文化仿佛是一个向全世界炫耀的大霓虹灯。宣扬无伤大雅的道德准则的故事片与感伤但结局肯定的流行歌曲成为美国向世界各地散布它所特有的乐观主义的两翼。追求浪漫与事业有成不过是一种美国式野心的两个侧面。这种野心中自然会有激情,但这是一种经过控制的激情——作为一种“独裁的”文化,你希望所有的人都来观看你的电影、聆听你的音乐,因此一切必须为得到最广泛的接受而有所收敛。即便是在“大萧条”时期,“绅士化的生活”仍是人们逃避现实的一种手段:加油站的工人打着领结,保罗·罗伯逊最反叛的思想外也包着不失风度的情歌旋律。

1951年白兰度以“硬汉”面目出现在银幕上后,一切都似乎发生了改变,随之而来的是越来越多越来越不加掩饰的电影、连环画与流行歌曲。青少年开始成为社会的仲裁者,他们喜爱的正是为他们父母所厌恶的肉体愉悦。流行文化曾经是一个充满暗示的王国——机智的比喻、初吻后的淡出——如今却需要把青春期的一切冲动都叫喊出来。感谢鲍勃·迪伦的努力,如今谁都有权利为自己写歌、演唱,而且对听众的反应采取“喜欢不喜欢这就是我”的态度。在这种文化中,恶俗的趣味成了“官方的”趣味,百万富翁开始打扮得像加油工。更确切地说,在这种“自恋”文化发展下,每一样东西都被隔离开:黑人不再看白人的节目,女性不再听男性的音乐,各代人之间也放弃了沟通的努力。

“白兰度文化”的确很有活力而且始终花样翻新。但不断革新的努力使这些艺术家不得不始终追随麦当娜这样的人物——而她之所以成为人物却既不是因为演唱风格,甚至也不是因为生活风格,而只是因为她还在唱歌、她还叫麦当娜。“阿斯泰尔风格”的追随者却似乎不必如此疲于奔命。最近弗朗克·西纳特拉之死掀起的热潮尤其证明了这种文化的持久魅力。也许,就像某些评论家所坚信的:白兰度也许会赢得这场战争,但阿斯泰尔会拥有最后的荣耀。(本栏编辑:王星)

白色的镜子

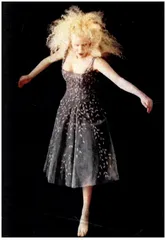

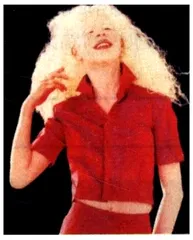

这不是特殊化妆产生的效果,虽然这种特殊效果正是摄影师里克·圭多蒂想要实现的。厌倦了与社会名流、时装模特周旋后,圭多蒂在一个偶然的机会突然惊艳于白化病病人与众不同的容貌。他选择的拍摄对象都不是专业模特,但这些照片产生的效果的确足够惊世骇俗。

这些白化病患者很可能更看重那些在自己照片边的题词:“我是一个女人。我有感觉。我能听见人们说的话、看见人们写的字。我不是聋子。我没有红眼睛。我没有被雷电击中过。我不是巫婆。我不会预测未来。”“对于我自己来说我是一个真实的存在。这是我唯一自由的选择。”“我曾经买过一件用大写字母写着‘对,我是(YES,I AM)’的T恤衫。如果有人在大街上不怀好意地冲我怪叫:‘白化病!’我会敞开外衣,亮出T恤衫上的字,然后告诉他:‘滚!’”“我一直记得小时听过的一个童话:一些长相与众不同的人终于等来了接他们回‘家’的和他们长相一样的同类。我的同类在哪里?”

在艺术家追求特异感时,白化病患者却在寻求认同。很难说作为观众面对这些照片会有怎样的感觉。同是被摄对象的一位白化病患者曾经说过:“我感觉自己像是一个投影屏幕——一面映射出人类自身卑劣一面的白色镜子。”