《黑与蓝》与《生日信函》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

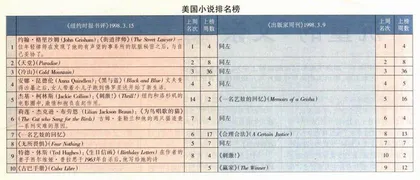

从上表可以一目了然地看出:两种刊物的畅销书大体一致;至于新书,竟有5部之多。

5部新作中,当首推《黑与蓝》。作者安娜·昆德伦曾长期担任《纽约时报》的专栏作家。她主张作者与读者应保持一种亲密关系。她本人也身体力行,所以她的文章善于抓住重大问题,并通过其对普通人的影响来令人感到亲切生动。她用自己的故事讲述政治问题,由于这种成就,她曾获得过普利策奖。《黑与蓝》是她的第三部长篇,也是第一部不带自传性的作品。

故事开始时,女主人公弗兰·本奈迪特刚刚离开担任纽约市警官的丈夫鲍比。她本人是一名护士,在家中常受丈夫毒打,此次忍无可忍,便带着小儿子罗勃特出走。多亏遇到了一位名叫帕蒂·班克罗夫特的妇女—她开办了一家专门协助家庭暴力受害者的事务所,她自称要优于保护证人条款的规定—母子俩便在佛罗里达州中部住了下来,并改名为伊莉莎白和罗伯特·克兰肖。弗兰伤愈后,以新的名字和在儿子学校遇到的一位母亲辛荻成了朋友;并通过帕蒂找到了工作。她成了家庭健康助手,对病人照料周到;后来,儿子的足球教练爱上了她。她一方面为自己和儿子创造着这种新的生活,一方面又反复思考着以往的—切:她从布鲁克林(纽约的一个区)的中产阶级护士,走入曼哈顿的复杂社会。她和鲍比相爱,彼此视为工作中的支撑……但鲍比的虐待变本加厉,她只好对儿子谎称她的鼻破眼青唇裂是自己摔的,所幸,她在佛罗里达遇到的都是规矩体面的普通人,大家相处和谐。但到故事最后,出现了一个情节:主人公弗兰/伊莉莎白对帕蒂·班克罗夫特的恩赐和包办作风开始了反抗:她要自付房租和电话费,不愿接受那种慈善式的待遇。这是她真正自立的信号。

全书结构紧凑,安娜·昆德伦使用《黑与蓝》这一书名,实属煞费苦心,它代表女主人公前后两种生活:昏天黑地的懵懂和既忧郁又充满希望的觉醒,而且这两个词使用了英语中“头韵”(相当于汉语中的“双声”)的和谐。

《生日信函》成为畅销书,首先是“文以人传”—其作者特德·休斯不单是英国的桂冠诗人,而且还是个写过小说、剧本、儿童故事等20余部作品的多面手作家。他最近有一部模仿奥维德(Ovid,公元前43年-公元17年,古罗马诗人,长诗《变形记》为其代表作)的《变形记》,就颇受称赞。其次是因为他是西尔维娅·普拉思(Sylvia Plath)的“遗老”。当年他俩曾是令人钦羡的一对文学夫妻,普拉思女士的诗作亦曾备受推崇。后来,他成了她的一些佳作中的反面人物:一个自我为中心的、把别人当作因囚犯的专制丈夫,压抑着她那充满创造性的真实自我。事实也的确如此,1963年,他撇下她和两个年纪尚幼的孩子去追求另一个女人,结果导致了普托思用煤气自杀。5年之后,那个女人又用同样方法杀死了自己和一个孩子。人们对他利用不太合法的前夫身份来处理普拉思的文学遗产颇有微词,至少在他毁掉她最后的日记这一点上是难辞其咎的。他曾对此辩解说,是为了保护他们的孩子。

然而这部包括88首诗作的《生日信函》,像是特德·休斯在沉默了35年之后第一次为自己辩护,总算是对他和西尔维娅·普拉思的夫妻关系的另一种解释。我们固然难以对这种各执一词的“家务事”表示轻信和偏袒,但单就诗作本身而论,不愧是桂冠诗人的大手笔。由于这些感情细腻的精美诗作及其涉及的名人轶闻,《生日信函》一问世便引起大洋两岸的报纸以头版宣传,随之便得以畅销,自是顺理成章的人。

如果说以上两部作品分别写了普通百姓和名人的家庭生活(困惑、冲突、解脱和追求),那么另外两部新作《街道律师》和《刺激》则是从一个人在事业圈中的感受和抉择来描绘人生的另一侧面。从某种意义上说,成千上万个事务所中的普通律师亦属平头百姓之列,而影视圈中则不乏颇具知名度的凡夫俗子。前者的工作本以法律为准绳,结果却是钻着法律的空子的狗苟蝇营,在大庭广众前处处以法律为依据的振振之词掩盖着见不得人的违法勾当;后者的行当从来就是“游戏人生”,但是为了沽名钓誉,绝不惜“假戏真做”,用激情遮盖野心,以野心支撑激情(在英语中,“雄心”、“野心”和“抱负”等均为一词,并无褒贬)。这两部作品堪称从职业的角度写尽了人们在谋生中的种种甘苦。

人的生活总是由工作和家庭两部分组成的。本期的四部新作,恰恰从这两部分做了文学剖析,比起那些打打杀杀的情节剧.算是胜了一筹。 黑与蓝