生活圆桌(53)

作者:三联生活周刊(文 / 布丁 叶蕾 孙兵 曹云)

金鱼和大象

布丁

前些天看杂志,看到一篇报道,说国外某动物园,某些日子发现经常有犀牛暴死,而且是被别的动物弄死的。能弄死犀牛的动物当然个头儿更大,专家们很快找到了凶手,那就是大象。大象为什么要弄死犀牛呢?专家们经研究确认,那些年轻的大象处于发情期,却没有母象供他们恋爱,就只好攻击犀牛了。那篇报道的最后说动物园方面正想方法解决这个问题。

每年四五月间,我会去北京动物园参观一番,那时正是动物发情期。有一次,我亲眼得见公象性欲冲动,追着母象要往人家背上爬。所以,我知道公象发情,的确是件可怕的事情。

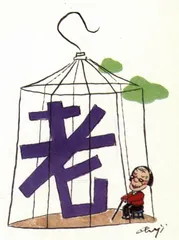

我选择发情期去动物园,并不是为了看这种黄色场面,而是那时的动物更活跃一些,比较爱动,但动物园的管理者不能说只在动物发情时才去关心他们,更不能等大象把犀牛弄死了才去想方法。其实,找一些母象来就是最好的办法,这应该是早为公象想到的事。

报道中的那个动物园,把大象和犀牛放到能接触的地方,说明那是个野生动物园,至少不像北京动物园,大象有象馆,犀牛有犀牛馆,都被关得挺紧。但是,有了动物相对自由的空间并不就万事大吉,更主要的是:人只要养动物,就要跟动物交流,多一份责任心。

这个道理我很早就明白,所以我一直拒绝在家里养猫和狗。猫、狗会叫,在我看来,这等于是拥有语言表达能力,如果我照顾不周,他们就会对我提意见。更重要的是,我每天都要上班,回到家里,怕这些猫、狗跟我倾述他们的孤独感,我知道我不能把他们养好,没本事没耐心跟他们交流,所以我就不养。

养鱼可以少担些责任,因为鱼总是不出声儿,没有表达能力,只需要担心水温和饲料。以我对动物的爱心及责任感,只配养几条很便宜的鱼。

我的一个朋友曾跟我说,他家里有个亲戚,在乡下开了个养猪场,可以随时抱一个小猪崽儿来给我养。这提议着实打动了我,因为在阳台上养只猪,带着一只猪去散步,的确有点儿惊世骇俗的意思,何况我挺喜欢猪。但是,我拒绝了他的提议,怕它发情,还得再找母猪。朋友说,就养几个月,不等它发情就再换个小猪崽儿,我还是拒绝了,我怕一旦养了猪,我就会对那只猪付出感情。付出感情,就是件麻烦事。

(本栏编辑:苗炜)

时髦身世

文 叶蕾 图 王焱

我常常听见朋友带着骄傲的羞涩跟我说:“我告诉你啊,我爸和我妈原来都是富家子弟。他们从小就认识,在幼儿园——哦,那时叫幼稚园——里一起玩大的。”她沉浸在家史的回忆和杜撰中不能自拔。

我们这个城市并没有什么令人难堪的殖民经历,唯一一次外国人来得比较多的是日本人搞“南京大屠杀”。但众所周知,那个民族对杀戮的兴趣远大于建设,因此南京没有如上海外滩一样美仑美奂的洋房,倒是民国时期一些官员的宅邸留了下来,青砖小楼,砌着漂亮的烟囱,集中在宁海路一带。我的一个熟人曾无限叹惋地跟我说:“我原来的那个女朋友,你猜她家住在哪里?宁海路!”我知道上海人有什么“上只角”、“下只角”之分,倒没想到南京也有这么条硕果仅存的小街,给这帮妄图复辟的人们一点想头。可惜他没能拢住那个“宁海路姑娘”,失去了以入赘方式跻身宁海路的机会。

我还有个朋友,曾放出风来说他有八分之一犹太血统。我仔细端详过他的面庞,和大多数纯粹的中国汉族人没什么不同,而且不知道这八分之一是从哪里劈开。他又说上海——我身边有越来越多的人指认此处为他们的籍贯——有个叫哈同花园的地方就是他家的祖居。我对哈同这两个字略有点耳熟,但生平不详。他解释了半天,说这个犹太人如何在上海发财、如何将他的花园置办得如同巴比伦的空中花园。我几乎确信下面他就要说到哈同娶了某个中国美女,从而将他的犹太血脉传下来,并至今在我这位朋友的血管中流动,总量达到八分之一。谁知他却告诉我,哈同收养了十几个中国孤儿,其中之一就是他的外祖父。我不禁哑然失笑,为这事实上是断了流的犹太血统。

同事中有几个是大学毕业分进来的外地人,就有一些所谓南京“土著”闲来拿他们打趣,“农民”之声不绝于耳。其实上推数辈,谁家的源头不在农村?今天的得意不过是五十步笑百步罢了。可即使都出身乡间,他们也会说:“我们家祖上在农村是当地主的,有万顷良田。而他们家当年只是我们家的佃户,租了几亩薄田来种,遇上了荒年,交不起租子,又欠了我们家的‘驴打滚’债。我们家就叫他们家拿女儿来抵债,他们家不干,喝卤水自杀了。我们家就把他们家的女儿抢来……”

这些不肖的子孙哟。

张小姐

文 孙兵 图 王焱

每次,我妈有事呼我的时候,总能让我产生美丽而短暂的错觉,我的汉显寻呼机上如此留言:张小姐让你回家吃饭,张小姐为你买了一条领带等等。

我会疑惑一下:哪里来个如此体贴的张小姐呢?遂即明白:我妈姓张。

按理说,我妈的声音绝不如银铃般响而脆,怎么都能听出是个中老年人的声音,但传呼台的小姐并不理会,她只管男女,男的就是先生,女的就是小姐,所以我妈在我的寻呼机上的身份就很可疑。

不过,我丝毫没有责怪寻呼台小姐的意思,倒是希望我妈真有股“小姐精神”。

她老人家对自己的年纪有着特别的警惕,但并不是对年龄保密,以期青春永驻的那类,而是很自觉地往中老年那儿靠。比如她喝的奶粉就是一种特制的所谓“中老年奶粉”,吃点儿蜜蜂也必用那种特制的所谓“中老年蜜蜂”,穿的衣服必是从商场中“中老年服装”那儿挑出来的,前些日子竟打算订一份《中国老年报》,放弃“中老年”身份,径直奔老年人那儿去。

《金色池塘》里的老夫妻,75岁的老头儿说他正处于生命的“中段儿”,老太太就说:难道你能活到150岁不成。

其实,能否活到150岁并不重要,重要的是保持健康的心态。报纸上总说老年人孤独,但为什么孤独呢?因为他们离时代的潮流太远了。我妈每看到我的电脑上网闲逛,就会咂咂称奇,但她从来不碰我的电脑,对之恭恭敬敬,宛如早年间对待一尊毛主席塑像,而我跟她说起“克隆”,她则一脸狐疑。

她越来越热衷于阅读“庐山会议真相”、“四人帮倒台记”或“文革中的×××”之类的“历史文献”。我想,任何一个对新鲜事物不感兴趣的人都会孤独,这并不在年龄的大小,而所谓“老年人”,依旧是社会中的一员,他没必要自绝于社会,沉浸到“老年人”的圈子里去。

寻呼台的小姐还会把我妈称为小姐,那么她老人家是否也该有点儿小姐的精神头儿呢?就拿订报纸获取信息这桩事,我劝她还是甭订《中国老年报》,订一份《中国青年报》吧。否则,照她的逻辑,我快要订一本《人到中年》杂志了。

不敢逗人笑

曹云

以前在生活中经常碰到这样不尴不尬的经历:有人给我讲笑话,在讲的过程中,他自己却怎么也忍不住地先笑了起来,当笑话在时断时续的笑声中讲完时,我竟然是一脸茫然。

后来再碰到这种情况,为了不遭人白眼,更主要的为了不使人家失望,不等他讲完,我立马就附合:哈哈——我干嚎两声,接着说——好笑好笑。

由此可见,逗人发笑于逗者和被逗者来说,都绝对是一件吃力不讨好的事。但这种吃力不讨好的事在生活中从来就不曾绝迹过,这很正常,因为没有一个人不想在别人面前表现自己的幽默天才。

在我读研究生的时候,导师是一位典型的不苟言笑的老头。这严厉的老头每次都要求我们必须提前半小时到场,打扫卫生擦好黑板等他来上课,这么死板的人上课的氛围可以想象。有好多次他要我们与之讨论某个问题,而我们却偏偏又不积极发言的时候,他就会主动给我们讲点题外话以活跃一下气氛,有时甚至还会想到给我们说说笑话什么的。同样可以想见,他能够说出什么样的笑话。

坦率地说,听他讲笑话跟听他讲课没什么两样,当然他总是一脸喜色。这不奇怪,谁都会以为自己的笑话最经典、最具有可笑性。虽然我们不至于在导师讲笑话时一副愁眉苦脸的样子,而是尽可能地露出“哈哈,好笑好笑”式的笑容,但谁都知道强作欢颜会是什么滋味。一天,就在我们拼命想挤出一丝笑意以示导师的笑话也很好笑的时候,真正可笑的事情终于发生了。

导师给我们讲述的笑话简直是耳不忍闻,那个枯燥冗长的笑话到了吃午饭时仍不见有收尾的迹象。一直到外面铃声大作,他才知道该吃饭了。于是他仍然一边眉飞色舞地讲,一边开始收拾东西,这时突然抓起一截粉笔就往钢笔上盖——他拿那当笔帽了。我们师兄妹三个跟发现新大陆似地两眼瞪着那截粉笔,很希望他老人家发现那并不是笔帽而只是一截粉笔而已,可他似乎已经完全沉迷于自己的笑话,竟浑然不觉。由此可见,每个人是多么自不量力地迷信自己笑话的可笑性。

饶有兴趣地望着他手里那支已经麻麻点点眼看即将变得黑乎乎的粉笔,我们仨终于会心地笑了起来——当然是借题发挥,顺便恭维一下他老人家而已。未料导师见我们笑得如此灿烂,还满以为是自己的笑话起到了预期的效果,于是也很高兴地大声笑了。

我们笑的已不再是那截粉笔,还因导师的误会而笑,他又因我们的笑而更加误会,由此形成了一个“良性循环”,闹得我们都十分开心地笑了。

在我印象中,被人家打着讲笑话的幌子而真正让人家逗笑,那是唯一的一次。也是从那以后,我才彻底地相信讲笑话真是一件吃力不讨好的事。因为在很多时候,人家并不是在笑我的笑话,而是在笑我,所以现在我不敢给人讲笑话。 大象笑话动物犀牛