启动住房消费的新尝试

作者:三联生活周刊(文 / 张晓莉)

热点之中的尴尬

房子一直是人们关注的热点。从去年下半年开始,有关部门相继提出,要把房地产业培育成新的经济增长点。但今年7月中旬,中国房地产指数系统公布的报告显示,房地产景气不升反跌,“尚远未达到形成新的消费热点、进而起到带动经济良性发展,成为新的经济增长点的作用。”

“有房无人住,有人无住房”的规模实际正在不断扩大。全国商品房空置面积由1995年的4400万平方米,已增加到去年底的5040万平方米。同时,我国城市人均居住面积仍未提高,住房困难户仍比比皆是。这就使“无人住”与“无住房”的并存显得异常的扎眼。

专家从屡创新高的居民存款余额推断出居民已具备了相当的购房能力。国家计委市场司前不久公开了一项调查结果,目前全国愿意购买私人住房的消费者所占比例为53.07%,不愿意的占29.27%,还有17.66%的人持中立态度。一般说来,购买意愿与购买能力的结合很容易导致现实的购买行为。不过,这种简单的模式又怎么面对大量的空置住宅与大量的住房困难户呢?7月份中房指数报告对北京市场的分析是,北京内销住宅市场的销售率与其价位是明显的正相关,即价位越高的项目销售情况越好;价位越低,销售率越低。位于好地段价位高于每平方米8000元的项目平均销售率高达81.6%。把从各个角度获得的统计数字集中到一起,就可以看出现实是一个复杂的系统。有的人想买房但买不起;有的人买得起但不想买;有的人的钱袋刚好鼓到让他们处在前后观望左右为难的当口;还有的争着买8000元一平方米的房子。

从福利制到商品房,来源日渐丰富

房改进行了十几年,住房的商品化在强大的舆论攻势下已经尽人皆知。可是进入1997年的下半年,人们获得住房的渠道有增无减,福利制依然存在。刘小姐近期逛商场的重点由服装转移到家具,再过几个月她就可以着手布置新家了。丈夫单位效益不错,刚一结婚就赶上分房,一下子就分了一套三居室。分房那天他们交了14000元,据说是建房集资款和押金,但以后还是要退的。刘小姐没想到这个让人头疼的问题就这么轻易地解决了。

作为住房制度改革一部分的公房出售也已进入实质性运作阶段,从去年起,中旅集团总公司按出售的形式分房。优惠价每平米700元,获部分产权;成本价每平米1337元,获完全产权。今年公司改为全部按成本价出售,扣除工龄折扣,成新率折扣及其它因素的折扣,一套70平米的房子售价在10万元以内,可以分期付款。7月份出台的《南京市实行新房新制度暂行规定》,对所有新分公房实行只售不租,沿袭多年的福利分房在南京市消失。

从无偿分配过渡到只售不租,下一步便是实现纯粹的住房商品化,这一道门槛却着实不好跨越。已经空置在那里的5000多万平方米的商品房向人们展示了它的难度。

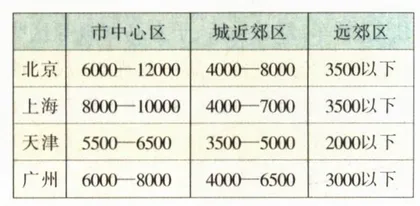

京津沪穗的普通商品住宅价格单位:元/平方米

不愿买与买不起

建设部部长侯捷在全国房地产工作会议上指出,要使住宅真正形成消费热点,并最终成为带动国民经济的增长点,关键要解决好两个问题,一是居民愿意买房,二是居民买得起房。

若把个人购买商品房占已售商品房的比例排个队,由南到北呈递减趋势:深圳达90%以上,广州为80%,上海减少到55%,到北京,就只剩下不到30%。在北京和许多城市中,相当多的人还在琢磨;能租干嘛要买?公房租金从50年代初的0.35元/平方米到现在的1.3元/平方米,40多年涨了不到1元钱,不仅达不到市场租金,连成本租金也够不上,居民年住房租金支出占家庭年总支出的比例不到2%。出售现住公房的政策一出台,人们就把购房款的利息去和房租做比较。尽管有各种折扣,尽管利率一再调低,吃利息交房租仍显得很划算。租售价比在这里起着很关键的作用。在完全的市场经济条件下,要使居民放弃租房而去购房,这个比例应在1∶120到1∶150左右。1∶1000的现实显然与这要求相去甚远。

北京人不仅是观念落后的问题,高房价低收入也是现实。与几个特大城市相比,北京市的普通商品住宅价格最高。

1996年北京市人均家庭收入约2万元,而城市边缘,如大兴环岛及回龙观地区,商品住宅价格大致在2500—3500元左右,买这里一套60平米的住宅约15—18万元,与家庭年均收入之比为7.5∶1—9∶1,比较接近国际惯例(3∶1—6∶1)的比值范围。但是各种不便利使它们丧失了对有购买能力居民的吸引力。城市四环以内的住宅,其价格大抵在4000—12000元/平方米。专家测算,按目前的经济发展速度,假定职工工资每年以10%的速度递增,大概过20年后居民才能买得起如此价格的两居室(按每套60平方米计算)。如果将住房实物福利以货币形式发给职工,工资也仅能增加50%左右。

取消福利制分房,提高公房租金,以租售价比刺激人们的购买欲望,是解决人们不愿买房的必由之路。为了让人们买得起房,有关部门也已做出了多种努力。8月14日,北京市物价局李加里局长宣布,北京将取消和调整36项建设项目收费,意在抑制北京商品房价格过快上涨;扩大住房消费,少不了金融业的支持。在暂停了一段时间后,今年4月28日,中国人民银行以特急件的方式将《个人住房担保贷款管理试行办法》发往全国各商业银行。建设银行、工商银行和其它商业银行立即组织起100亿元。

即使这样,问题仍是不少。据《中国经济时报》报道,四通公司从1995年建立住房公积金以来,没有一位员工主动申请住房公积金抵押贷款。原因是购一套40万的住房,15年内每月要从工资中扣2000至4000元,“买了房子就吃不起饭了”,即便是“四通”这样收入相对较高的公司职工也难以承受偿贷压力。同时,此次《暂行条例》规定贷款对象仅限于购买用住房公积金建设的安居住宅。符合此规定的在北京市不足6万人,解决贷款问题的面很窄。

扩大住房消费,少不了金融业的支持

为公房使用权明码标价

政府的种种努力人们看在眼里,却又颇感远水不解近渴。房地产市场的重心还没有真正向普通居民倾斜。

今年8月4日的《文汇报》在2版头条发布《上海房屋置换将有大动作》,“以差价换房为突破口,实行二、三级市场联动,总资产30至50多亿元的万余套现房下月提供给市民置换。”现在上海市各媒体上天天都有差价换房的广告,它把那些原本对贷款买房没什么兴趣的人,也吸引了过来。差价换房意味着可以把公房的使用权换成货币,意味着居住条件的改善不必等到攒足了钱再说。

武汉市则把“差价换房”更直白地表述为“公有住房使用权有偿转让”。今年5月4日,武汉市房地产管理局就已经出台了一项《武汉市直管公有住房使用权有偿转让管理试行规定》。按照此项规定,为购买商品房而筹措资金、为购买直管公房而筹措资金、自住有余,凡符合上述情形之一者即允许进行公房使用权的有偿转让。

在《试行规定》出台前,武汉市在江岸已进行了近一年的试点,按照该区换房站金站长的说法,“效果好极了”。

比如家住永清路39号3单元5楼的一对老夫妇,因离儿女远,便把这套使用面积38平方米的房子卖了4万元,并看上了房清花园一套二室一厅,使用面积50平方米的产权房。由于远离市区,每平米仅908元,老夫妇只需拿出3万元就凑齐了房款。

江汉路一姓曹的拆迁户,为解决过渡难问题,在汉阳郭咨口用6万元买了一套商品房。夫妻双方都在汉口江汉路工作,生活极不方便,而还建房还未动工。曹姓夫妇把商品房交到了换房站,补贴了2万多元的现金,购置了一套60平方米的大二室一厅公房使用权。

金站长介绍说,由于灵活的政策,不仅住户满意开发商满意,房管部门满意,无房户更是满意。从去年元月至今年5月份,武汉市已办理直管公房使用权有偿转让手续2302户。

与上海、武汉相比,北京的“差价换房”还处于半公开阶段。据北京市东城区房屋土地管理局办公室孔主任介绍,由于主管部门对“使用权买卖”还没有说法,市房管局系统及八大城近郊区房管局系统下的房屋租赁调换站还没有开办此项业务。但在个人主办的柳荫公园和月坛公园的两次换房会上,“差价换房”已进入交易阶段,一些房地产中介公司也相继开办这个业务。

换房一直是政府的一项公益性事业,设置机构、配备人员、登记资料、查看房源,换房户所要支出的仅是一点微不足道的手续费。最主要的是缺乏明确的衡量标准,完全满意是一件很困难的事。“差价”把贷币引入换房,人们可以根据自己的财力最大程度地满足需求。

不论是在已渐成气候的武汉、上海,还是在刚刚出现苗头的北京,“差价换房”或者说为公房使用权明码标价,还存在一定的争议。这种做法是否合法,是否符合公平的原则呢?

建设部房地产司官员张小宏表示,这的确是一个敏感的话题,建设部在关注着地方的动态,并准备于年底出台有关政策,在此之前,不好妄加评判。

暂时撇开有关公平与合法的争论。对于分房无望,买房无钱的人们,“差价换房”是一条可以选择的途径;对于捂着钱袋,留恋着公房种种益处,又企盼进一步改善居住条件的人,也是一个不小的刺激。 经济购房