再见,贝克尔

作者:三联生活周刊(文 / 王炜 李意)

“这世上的草地,原本只为3件事物而生:足球,奶牛和鲍里斯·贝克尔。”

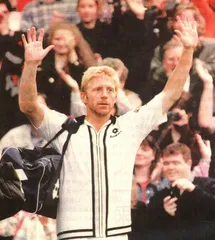

这赞美之辞如今充满了伤感的意味,在温布尔登的草地上,贝克尔负于桑普拉斯,他走过去告诉对手,这将是他参加的最后一场大满贯网球赛。今年1月,当贝克尔在澳大利亚公开赛第一轮比赛落败之后,他就考虑要退役。他妻子芭芭拉知道这一点,贝克尔说:“我们得再坚持6个月,一直到温布尔登。”

伦敦夏季的阴雨一再推迟比赛,但却没有能推迟贝克尔退役的计划。他说:“我现在想要一个更大的家庭,我想要3到4个孩子。不过,话又说回来,这不是我一个人能做得了主的。”

德国人对贝克尔所代表的一个网球黄金时代的结束感到悲哀。科隆《快报》报道:“一位激励了我们长达12年的德国英雄现在就要退出舞台了。”

德国网球协会发言人黑希特说:“对德国网球运动来说,这意味着这位一直吸引着全世界注意力的球员现在已经不复存在了……因为贝克尔、格拉芙和施蒂希,我们在过去10年曾辉煌一时,这一辉煌我们以后是再不会见到了。”

1985年,17岁的贝克尔在温布尔登大赛上夺冠,这促使了德国网球热的出现,1984年,德国电视台只拿出13个小时转播网球比赛,此后却年年增多,到1992年达到2739个小时(但从那以后,直播时间每年递减,现在为1658个小时)。

贝克尔一方面被打扮成“国家英雄”,一方面又承受着人们的打击。在他决定迎娶美国黑人芭芭拉时,德国人愤怒了,他们贬低芭芭拉,嘲笑贝克尔在电视上的傻笑,挖苦他在网球场上“呼哧呼哧”的喘气声。“人人都笑话我。我是一个疲于奔命的小丑。”贝克尔说。

如今,芭芭拉仍频繁出现在贝克尔参赛的网球场上,他们的孩子诺亚已经3岁,这个孩子出生之时就上了《时代》的“里程碑”专栏,作为贝克尔与芭芭拉反对德国人种族歧视观念的一个符号。

近一段时间以来,贝克尔一家3口的照片频频见诸报刊,这实际上是他退隐步骤的开始。替他作此设计的是梅耶·沃尔登,作为形象顾问,沃尔登曾为贝克尔制订了“远离公众焦点”的战略,他相信,真正的明星不应使公众感到厌倦,而应使他们感到好奇。为此,他们曾一度中止与奔驰汽车公司的广告合同。

有收敛,也有放肆。当贝克尔走进网球场,面对全场观众不无得意地举起手臂直指天空时,有人评论道:连摇滚歌星这样上场打招呼都嫌过分。

使贝克尔成为世界明星——这就是梅耶·沃尔登的最高信念。与此相辅,他和贝克尔需要共同考虑的问题还包括:“大满贯”、“全球体育市场”与“屏幕形象”。

无论“屏幕形象”设计得多么完美,熟识贝克尔的人了解他是一个如何偏激、自闭、处处只考虑自己的情感和需要的人。有一些专家甚至认为,没有他这种冷酷无情的性格,贝克尔作为一名职业网球运动员不可能有今天这样的成就。贝克尔对自己的糟糕性格的解释是:“越是常被公开攻击的人,越容易变得古怪、无情。”

无论这种性格的成因是什么,倒霉的是贝克尔的朋友。尼基·彼利克在戴维斯杯比赛期间忠实地观看了贝克尔参加的每一场比赛,贝克尔明知如此,在休息室走廊遇到彼利克时仍然爱搭不理。前职业选手卡尔—乌维·斯蒂普自认为“好歹应该算是贝克尔的朋友”,但当他为筹划发行一套以网球明星作画面的电话磁卡而找到贝克尔时,被断然拒绝。同样,当贝克尔前任女友提出想再见他一面时,得到的拒绝一样干脆。

不过,最倒霉的还得算这位明星的父母。一次,ATP冠军赛进行至11月间,正值贝克尔生日。两位老人为了给儿子祝贺生日,赛后特地在大厅中等候。贝克尔本人却不紧不慢地与自己的经销商和心理医生打完一局台球后,才踱出门去见自己差点望穿了天花板的双亲。

有人曾就此类问题评论道:贝克尔不是不需要朋友,也不是不交朋友。问题是他一旦与朋友分离一年,他就会把对方忘得精光。

也有人对此持不同看法。举例来说,贝克尔与他的顾问梅耶·沃尔登之间便已超越了雇佣关系:梅耶·沃尔登患病住院期间,贝克尔曾整夜守候在床边。

也许,德国人在贝克尔迎娶芭芭拉时过于强烈的反应加重了贝克尔独有的坏脾气。在格拉芙逃税案后,贝克尔对税务人员充满了警惕,他说:“我是贝克尔奶牛,他们让我挤奶,但他们不应该还想杀掉这奶牛。”为此,贝克尔退役之后可能选择美国为栖身之所,这也可以被看作是他对爱情的义一次捍卫。

贝克尔退役了,12年后,他又找到了平静的感觉:“我既不是德国的救世主,也不是国家的耻辱;既不是难得的聪明人,也不是罕见的笨蛋,不过是居间的那么一种东西而已。” 网球足球贝克尔