大众投资时代的来临

作者:三联生活周刊(文 / 韩志国)

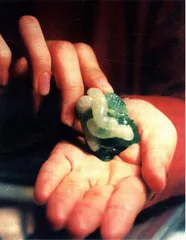

位市民以148.5万元人民币购得一件清代(1644一1911年)桑蚕翠佩

投资——这一市场经济中通行的概念,在10年前甚至5年前的中国,对于社会大众来说,还是一个近乎陌生的字眼。那时,投资只是政府和企业的事情,对于社会大众来说,他们的收入只是用来做两件事:消费或储蓄。近年来,社会公众已经从这种单一的思维模式下走出来,深圳股市的成份指数从去年1月23日的924.33点上升至今年5月12日的6103.62点,涨幅达560.33%,为全球股市之冠;全国的投资者人数从1995年底的1300万人增加到目前的2800万人,增幅为115.38%;邮、卡、币市也是空前火爆,“文革”中的某些邮票已经上涨了几百万倍,1980年发行的猴票也已上涨了2万多倍;北京普通住宅的房价已经从1980年的每平方米400一500元上涨到目前的5000一8000元,年均上涨30%以上。这一切,都既显示了一种投资现实,也从一个重要的侧面告诉人们:在中国,大众投资的时代已经来临。

人民群众生活水平的提高是大众投资时代来临的物质基础。1978年,城镇居民家庭人均生活费收入只有316元,农村居民家庭人均纯收入只有133.6元,对于大多数家庭来说,这些收入才勉强能够糊口,根本不可能谈什么投资。但是,改革的推进,1985年,城乡居民的上述收入分别达到685.3元和397.6元;1990年又分别上升到1387.3元和686.3元;1996年则分别达到4377.2元和1926元。在19年间,分别翻了13.85倍和14.42倍。1978年,城乡居民储蓄存款余额为210.6亿元,年增加额为29亿元;而到了,1996年,城乡居民储蓄存款余额已达到38520.8亿元,年增加额为8858.5亿元,分别是1978年的182.91倍和305.47倍。

市场格局的巨大变化是大众投资时代来临的重要动因。1981年以来,中国全社会的固定资产投资总计达116059.4亿元,时至今日,这些投资的绝大部分已经投产,随之而来的是市场商品的日益丰富和市场竞争的日趋激烈,在中国经济中长期延续的卖方市场格局已被买方市场所取代,除了住宅和汽车外,社会的消费热点正在消失,居民的边际消费倾向也在逐步下降。到1996年,中国城乡居民家庭平均每百户耐用消费品的年底拥有量是:电视机,城镇119.03台(彩电93.50台,黑白电视机25.53台),农村87.97台(彩电22.91台,黑白电视机65.06台);冰箱,城镇69.67台,农村7.27台;洗衣机,城镇90.06台,农村20.54台。这些电器都基本上处于饱和状态。至于自行车、缝纫机、手表、录音机、录像机等耐用消费品,则基本上已经普及。在这种市场格局面前,居民在消费、储蓄和投资的比较中,就越来越向后两个方面倾斜,也正因为如此,储蓄的大幅增长与居民投资总额的日益增加就成为中国经济运行和经济发展中的一个新的景观。

社会的金融意识的培育与多种投资品种的出现是大众投资时代来临的催化因素。从金融意识来说,在传统的计划经济体制下,或是在经济体制刚刚从传统计划经济体制转向市场经济体制的80年代前期和中期,中国的社会公众的金融意识并不强,或者说根本没有。在那个时代,投资根本谈不上,投机则被视为违法,利率几乎没有弹性,风险更不必承担——因为消费和储蓄都不存在风险。但到了80年代末和90年代,随着市场的发育和市场机制的形成,在解决了温饱问题并且有了较多资金剩余时,如何提高剩余资金的回报率问题就成为摆在每一个居民面前的重要课题。而恰在此时,改革的进程又把多种金融工具和投资品种推到了社会公众的面前:股票、债券、住宅、文物、艺术品和邮、币、卡等多种投资渠道和多种投资品种给社会公众提供了多种选择渠道,获取投资效益的巨大诱惑在吸引着人们投资的同时也培育着大家的金融意识。与风险和收益呈正相关的关系,进取型的投资者选择股票、艺术品和邮、币、卡等高风险、高收益的投资品种,稳健型的投资者则选择债券等低风险、低收益的投资品种,而不愿承担风险的城乡居民,则继续延续其储蓄方式。1996年,虽然央行停办保值储蓄和两次大幅调低存贷款利率,但居民的消费倾向并没有上升,相反,投资倾向却显著提高,据估计,去年年中以来,有将近1500亿元的储蓄资金流入了股市,储蓄存款增幅出现明显回落,并且有大量资金从银行储蓄转为购买利率较高的国债,这一方面表明了利率弹性的明显提高,另一方面也表明了人民群众投资倾向的日益强化。

市场经济所要求的资金流转渠道的变化是大众投资时代来临的体制条件。在这方面,有3个方面的因素在日益强化和起作用:一是,经济体制改革的深化对逐步加大直接融资的比重和减少间接融资的比重提出了客观要求。直接融资与间接融资,是市场经济中资金运动的两种基本方式。这两种方式,相互配合,相互衔接,由此形成了整个社会的完整的融资体系。但在中国,由于长期以来实行计划经济而排斥市场经济,因而直接融资一直受到压制,间接融资在改革前基本是社会融资的唯一渠道,在改革后的今天也仍然占绝对的统治地位。这种间接融资压制直接融资的状况,一方面阻碍了金融市场特别是资本市场的形成,另一方面又导致企业对银行的依赖过多、过重。

1996年,中国乡以上独立核算的工业企业的负债率约为65.16%,其中,国有工业企业为65.29%,集体工业企业为70.42%,其他经济类型工业企业为59.97%。而在这一年,全国乡以上独立核算工业企业的资产利润率为1.72%,净资产利润率为4.94%,分别低于同期一年期银行储蓄存款利率5.75和2.53个百分点。其中,国有工业企业的资产利润率为0.82%,净资产利润率为2.38%,分别低于同期一年期银行储蓄存款利率6.65和5.09个百分点;集体工业企业的资产利润率为3.22%,净资产利润率为10.87%,前者低于同期一年期银行储蓄存款利率4.25个百分点,后者高3.40个百分点;其他经济类型工业企业的资产利率为3.06%,净资产利润率为7.65%,前者低于同期一年期银行储蓄存款利率4.41个百分点,后者高0.18个百分点。

从总体上看,中国工业企业的资产利润率水平都比较低,尤其是国有工业企业的资产利润率和净资产利润率都大大低于同期的银行储蓄存款利率,而亏损额、亏损率却在大幅上升,偿债能力越来越低。到1996年底,全国乡以上独立核算工业企业应收帐款净额达9269.53亿元,比上年增长15.92%。其中,国有工业企业为4959.30亿元,比上年增长10.72%;集体工业企业为2114.84亿元,比上年增长9.36%;其他经济类型工业企业为2195.40亿元,比上年增长34.13%。各种名目的“三角债”的蔓延和急剧增长,不仅使银行贷款难以收回,造成银行不良资产的大量增加,而且还严重破坏了金融秩序和市场秩序,给我同的经济体制改革带来了十分消极的后果。在这种情况下,如果不改变这种以行政方式为特征的间接融资方式,不加大直接融资的力度,整个国民经济运行就会面临着越来越大的金融风险,也正因为如此,从1996年开始,中国货币当局开始改变对直接融资的态度,公开鼓励并采取措施支持直接融资,而直接融资主要就是向社会公众融资,目前的主渠道就是股票投资,这正是1996年以来中国股票市场持续高涨从而大众投资日益踊跃的一个重要原因。

二是专业银行从行政主体向市场主体转变的客观要求。中国目前的专业银行,还不是严格意义上的商业银行,还未能成为与市场经济要求相适应的独立的法人实体。虽然政策性银行已经在中国成立,从表面上来看,政策性银行的功能已经从专业银行中剥离出去了,但在实际运行中,专业银行在相当大的程度上仍然执行着政策性银行的功能。贷款利率的行政确定,贷款额度的行政控制,贷款方向的行政把握,都使得专业银行在市场与行政选择面前向后者倾斜。在市场经济中,商业银行本应是市场主体,其经营利润来源于贷款利率与存款利率之间的差额,但在中国,由于存贷款利率不是由市场形成而是按行政方式确定,专业银行又无力根据储蓄和贷款结构的变化来调整利率,因而一方面银行的贷款或者无法回收,或者因利率结构不合理而导致全行业亏损,另一方面又使得各专业银行的存贷差呈逐步扩大的趋势,1996年,金融机构的存贷差高达7439亿元,比上年增加了122.86%,存贷差额的日益扩大,意味着金融机构中必须支付利息的大量存款在银行内部沉淀下来了,从而使金融机构特别是专业银行的亏损额和亏损面都呈急剧增加和扩大之势。这样,市场经济政革所要求的专业银行向商业银行转变的趋势以及专业银行自身的状况都要求对储蓄资金进行分流,这种分流的必然结果,就是银行储蓄增幅的减缓和大众投资比重的上升。

三是把企业特别是国有企业改造成为现代企业的客观要求。市场经济中的企业,主要有独资、合伙和法人3种形式,前两种企业属于传统企业,后一种企业属于现代企业。现代企业主要有两种形式:股份有限公司和有限责任公司。现代企业从而法人企业的基本特征,是具有独立的财产,并在具有独立财产的基础上产生独立的意志和利益,而中国的国有企业,恰恰是没有独立的财产,因而也就不可能具有独立的意志和利益。改革以来,国有企业在各种改革形式之间绕来绕去,却始终不能摆脱行政控制而真正走向巾场,并且成为真正的市场主体,其原因就在于这些改革措施始终也没有解决企业的法人财产与投资者的财产的分离问题。股份有限公司和有限责任公司之所以能成为企业改革的方向,其意义正是在于通过股权投资,使实物形态的法人财产权与价值形态的投资者的股权形成了有序和有效的分离,这种分离以及与此相对应的有限责任原则和股票二级市场的出现,又为社会大众进行股权投资提供了体制保障条件——风险社会化机制的形成,而风险的社会化反过来大大促进了资本的社会化,从而使企业的运行能够在大众投资的过程中摆脱行政控制走向市场轨道。

随着中国经济市场化程度的加深,这些促进大众投资形成和发展的成因也将会日益深化,因而在中国,不但大众投资的时代已经来临,而且这种投资机制的形成,又会反过来大大推进市场经济体制在中国加速实现。 存款利率银行金融投资银行存款市场经济