这么做的理由就是从未这么做过

作者:三联生活周刊(文 / 林成林)

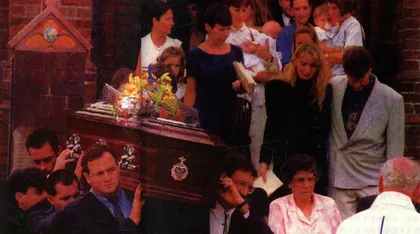

伍兹的死始终没能让人们理解,也使家人尤其感到悲痛

澳大利亚素以阳光、海滩、新鲜的空气而著称。澳大利亚人富裕的生活常使周边亚洲国家羡慕不已。然而就在这样一个天堂般的国家,最近频频发生的自杀事件却在困扰每一个人。有数据显示,澳大利亚年轻男子的自杀率在过去30年里翻了3倍。1990年自杀首次超过交通事故成为15至24岁男子死亡的首要原因。根据1991至1993年的统计资料,澳大利亚15至24岁男性每10万人的自杀数量为24.6,几乎是日本(10.1)、我国香港地区(9.7)或新加坡(10.2)的两倍半。我国大陆的情况有些复杂,城镇的自杀率是5.6,乡村的是17.4。这个结果仍然远远低于发达的澳大利亚。自杀成了现代社会的顽症。

马克·黑沃兹的死可算澳大利亚众多自杀事件中极普通的一例。马克生于一个中产阶级家庭,父亲是一名会计师。在澳大利亚,父母普遍鼓励年轻人尽早走上社会,独立生活,所以马克才19岁就积累了很丰富的工作经历,只不过大多数的经历是痛苦的。因为澳大利亚近年来失业率持续上升,15至19岁青年人的失业率从1978年的19%增至1996年的28%。而且马克据说是一个心理上有问题的孩子。他父亲斯图尔特·黑沃兹说:“从12岁起,马克的情绪就极不稳定,时常变得抑郁、自卑。”家里请过几个心理医生辅导马克,因为没有人发现马克存在自杀倾向,马克的家人似乎并不怎么担心。马克工作不顺利,却染上了毒瘾,但他仍然努力做个好孩子。他尝试过宗教,挣扎着做规规矩矩的事。为了戒毒,马克参加了一个戒毒班,但中途退出。他很抱歉地对父母说:“对不起,我又让你们失望了。”几天后,在离家不远的灌木丛里,发现了他的尸体。

澳大利亚年轻人在事业上面临的困难已经引起澳大利亚政府的注意,他们看到自杀致死的人数已经超过谋杀或艾滋病。尽管这个国家向来提倡个人奋斗精神,但自杀必须治理,已经有人提议政府设立全国青年办公室,定期向首相汇报青年人的状况,政府还希望加强整治枪支、毒品等的泛滥。在澳大利亚,男人自杀的方式往往是枪击或上吊,而女性则选择过量使用药物。医生们希望自杀者的家属现身说法,讲述自杀给家庭带来的无限痛苦,以此引起公众对自杀的重视。因为在澳大利亚这种体育文化浓厚的国家,示弱或同情弱者是人们很不习惯做的事情。

如果说马克的死因是情绪和精神上的压力,那么戴维·伍兹却死得毫无缘由。

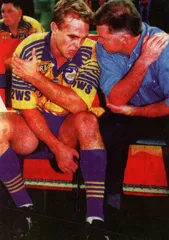

戴维·伍兹,29岁,职业橄榄球运动员,效力于澳大利亚金海岸队。虽然算不上星级人物,但在澳大利亚这个崇尚运动的国家,也可算是“风流人物”。今年元月1日,伍兹用一根软管接在他那辆三菱轿车的尾气管上,将自己闷死在车里,留下一个爱他的未婚妻和一个3个月的孩子,当然还有一笔数目颇丰的积蓄。伍兹的死给父母家人带来极大的痛苦,因为他们始终没能理解伍兹为什么会选择自杀。伍兹的哥哥回忆说:“就在自杀发生的12个小时前,戴维还打电话告诉妈妈他与球队续签了一份合同。”

伍兹的生活令人羡慕

伍兹没有任何自杀的理由,他的一切都正常,家庭有温暖,社会有地位。伍兹只是一名普通的球员,他的死不可能引申出明星秘闻之类的猜测,连一贯善于解释推测的媒体也破天荒地大叫不可理解。无独有偶,最近美国发生了一起同样使媒体不可理解的谋杀案,两位送比萨的侍者无辜遭到枪击,在谋杀司空见惯的国家,这起案子引起媒体的关注,就因为谋杀来得毫无缘由。

克雷顿是紧急医疗救护队的一名工作人员,曾目睹谋杀现场。那是一个星期六的晚上,克雷顿只见两人躺在沼泽地里,没有脉搏。几码外碎玻璃撒了一地,一辆汽车停在那里,但车身上并没有碰撞的痕迹。当手电的光线照到伤者的头部时,克雷顿发现了头上可怕的伤口。当时正是深夜11: 30,克雷顿回忆当时的情景,说她很紧张,感觉怪极了,湿地上雾气渐渐地涌上来,活像置身于一幕阿尔弗雷德·希区柯克电影之中。

星期一,两名谋杀嫌疑人被捕,但找不到任何谋杀动机,这两名嫌疑人:托马斯·科斯科维奇,18岁;杰森·弗里兰,17岁,被控星期六晚上打电话给附近的一个比萨饼店,预订了两张奶酪比萨饼。比萨饼店在6公里外的哈迪斯顿,24岁的店主吉尔吉奥·加拉拉接到订货电话,与22岁的杰雷米·吉尔达诺开车前往。他们按地址刚开进斯科特公路,就被迎面飞来的0.45口径自动步枪和0.22口径手枪子弹射中,汽车一头冲进了路旁的沼泽地。谋杀者事后并没有急于离开现场,他们取出比萨饼盒子,把它像飞盘一样抛入空中,使饼片一块一块撒了一地。

苏塞克斯县检查官丹尼斯·欧列里对这桩谋杀案的结论是:“我无法看出谋杀的动机,不是抢劫,也不是复仇或贪婪。根本就没有动机。这就是人们的烦恼所在,一般人都希望看到事出有因。”而克雷顿说:“直觉告诉我,他们杀人就是为了好玩,他们就是想尝尝杀人是什么滋味。那天我在现场的时候,他们很可能没有走开,正躲在什么地方盯着我们。”

在科斯科维奇和弗里兰的眼中,生命意味着什么?澳大利亚的戴维·伍兹,大约也考虑过这个问题。他们的不同之处仅在于一个轻易地放弃了自己的生命,另一个轻易地结束了他人的性命。而他们共同的行为逻辑,分析起来简单得像是悖论:这么做的理由就是从未这么做过。