被遗忘的利息

作者:三联生活周刊(文 / 张晓莉)

用利息消费

据《中华工商时报》报道,在温州正兴起一种以息代现的消费方式。所谓以息代现就是一次性交纳一笔费用,然后用这笔钱的利息进行消费。这种做法首先由生产饮用水的一些企业推出,具体为一般以一年为限,交纳2000元到3000元,就可以息代现享用35到58桶,每桶为3加仑的矿泉水及太空水,并获得饮水机1台。

后来,这一方式又向燃气、食用油、奶制品等领域扩展。交纳3000元,每年可使用液化石油气12瓶;交2000元,则可获得食用调和油16瓶或是10箱蛋奶。

这一消费方式的兴起,并不仅仅是由于定期送货上门所带来的便利,每一位参与者事先都要算上一笔帐。银行利率经两次下调,一年期定期存款利率已降至7.47%,7000块钱存银行一年下来可得利息523元。若以以息代现方式进行消费,12罐煤气,价值636元;16瓶食用油,448元;10箱蛋奶,600元;3项合计总值为1684元,是银行利息的3倍多。

仔细分析温州人的做法,会发现这也不是什么创举,对于消费者来说,是以实物形式获得比银行存款高许多的利息;对于企业则是一种巧妙的集资手段。颇有一些新意的是“以息代现”这种叫法,它把利息摆在了消费领域中一个很显眼的位置。

流动中升值

当然,谁也不会否认利息的重要性。利率是国家调节经济的杠杆,与每一个人都息息相关。利率上升,把钱存入银行的人会增加,相反则会刺激股市的繁荣。利率在经济学中被定义为货币在流动过程中的价格,利息则是这一价格的最直接的体现。

现代社会,人们越来越重视保值增值。仅就货币而言,如果它不表现为纯数字上的增加,即获得利息,就必定贬值无疑;因为总会有这样或那样的因素让你手中的钱越来越不值钱。

具有现代意识的生意人会把滞留在手中的货币称为死钱,它没有带来效益,便是一种浪费。马尔萨斯在他的专著《经济学》中引用了一位无名氏的话,“如何能吃掉糕点而又将它保存起来?把它借出去并收取利息。”流动起来,死钱才能变活钱,才能用钱生钱。

理财专家对个人的忠告是,根据自身的情况,把钱存入银行、购买债券或是到股市上碰碰运气。针对不同人群,比如按年龄划分,各种投资渠道所占资金比例会有所不同,相同的是,尽可能少地持有现金。

不要忽视身边的利息

在投资领域,流动中货币的价格有着最直接的体现,人们或者知道自己将获得的利息,或者有一个一厢情愿的预期收益值。在消费领域,货币被用来表现其他商品的价格,自身的价格被隐去。事实上,这种价格是始终存在的。拥有货币,便拥有用它创造财富的权利,当你把这种权利让渡给别人时,你理应有所收益。不论是投资还是消费,这没什么区别。

预交电话费、水电费,为某一本钟爱的杂志先给杂志社交足一年的钱,以及在办理汇款时还要交纳手续费,这在一个精明而又乐于斤斤计较的人眼中都会被看作是不等价交换。一旦把钱交给别人,这笔钱就会进入对方的生产流程,去运作,去创造价值。时间在这里是一个非常重要的因素,虽然是“迟早都要交”,但早交就早把升值的权利给了别人,从理论上讲,付出的一方,是可以要求回报的。

一些报刊的订单上会注明征订一个季度、半年、一年的不同费率。征订的时间越长,享受的折扣越多,这是对不同忠实程度的不同的报答,是一种优惠,或是促销手段。但是这个优惠幅度是精心测算出来的,某家杂志的依据便是这笔钱的利息。享受了优惠的订户看来也没占什么便宜,充其量是一种等价交换。

汇款也是人们经常接触的一件事,现在人们有两条途径,通过银行或是通过邮局。邮局的汇款业务规定,每汇1元或其零数按1%收费,同时规定每笔汇款最低汇费为1元。银行规定5000元以下也按1%收费,5000元以上(含5000元),每笔汇费统一为50元。以汇10000元为例,银行需交手续费50元,邮局则需100元。看来到银行汇款更合算。

这是比较而言。不论是电汇还是信汇,其成本不过几元钱,银行和邮局的收费标准从何而来呢?更精于算计的人还会产生这样的疑问:不论银行还是邮局汇款,并不真的把钱送到目的地,不过是拍个电报写封信。那么我把钱交到银行,银行可以利用这笔钱,为什么还要我付钱呢?

事情并非如此简单,银行自有一番解释。个人汇款要付现金,这笔钱并不在银行内,在汇款之前无法利用;办理汇款手续后,这笔钱要被打到联行网的帐户上,是无法动用的。总之,银行是无法利用这笔汇款的。据了解,银行对公汇款,业务只收成本费,理由是这笔钱原本就在银行帐户上,只是转帐而已,银行是可以利用的。但个人也有存款户头,直接从存款帐户上划拨汇款不就等同于对公业务吗?银行业务人员还有另一种解释:如果把银行作为一个整体,这边交给银行一笔钱,另外一家银行却把相同数目的一笔钱划入了个人帐户。如果这种解释成立,还应注意到,电汇需3天,信汇需7天,这里有个时间差。

外行人是无法全面了解银行(邮局)内部各种复杂的财务制度的。但人们注意到的是近些年,这些金融机构不断扩充自己的业务。现在人们可以到银行交各种各样的费用,领取工资,办信用卡等等。任何人都希望手中的钱升值,金融机构并不只是单纯的服务部门,当然更是如此。

人们之所以容易忽视掉这些日常生活中的利息问题,原因之一是本小利微,如果这些钱汇聚成一个大数目便不会再被人们抛到脑后,所以经营者总是表现得更为精明。一位股民对证券交易所提供的1.98%的活期利率不满,他认为,虽然个人总是不时买进卖出,帐户上的资金不固定,但整个交易所却是不断有资金被提取,同时又有资金注入,像一个蓄水池;资金有一定保有量,这就为交易所创造了生财的机会。这位股民认为自己有理由要求更高的利息收入。

财政部不久前发布规定,发行新股的所得利息应计入收入,并缴纳所得税。可见利息在这一领域也曾是一块被人遗忘的角落。人们一旦意识到利息这一概念的含义,便无法容忍资金闲在自己手中,会抓住任何一个机会让钱生钱。

证券市场上的国债回购业务就是一个典型的例子。所谓国债回购,是用国债做抵押在证券市场上借到资金,其期限一般都比较短,分为3天,7天,14天,28天,91天和182天。收益率也是随行就市,同股票交易一样,每日有开盘、最高、最低、收盘价及涨跌幅度等指标。4月8日,沪市3天期国债回购最高年收益率为15.5%。如果企业手中正有一笔闲钱,比如100万,3天之后才需进行支付,那么以这样的收益率做回购业务,3天就可赚得1200余元,回报大大高于在银行里的利息收入。

高收益是否有保障

人们乐于追求高利息,于是高利息率便成为急于借钱的企业手中的一张王牌。不能忽略的是高收益总要伴随着高风险。把蛋糕借出去的人要防着蛋糕被人吃掉了,自己却什么也没得到。

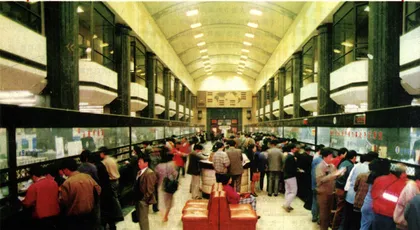

天津市一些房地产商为筹钱想出了这样一个点子。把建成的商场的柜台出租出去,每个柜台2至8万元租金不等,租期为1至5年5个档次。但租到柜台的人完全不必为日后的经营操心,出租人会代理经营,然后每年返还效益。虽然商场还没开张,可效益已经被固定下来。从第一年15%起,每年递增一个百分点,到第5年达到19%,如果租赁人到第5年一次性收回效益,则5年内全部按19%计算,合同到期后返还本金。

利率调低后,15%的收益率是极具诱惑力的,以至于退休干部老李两次到房地产开发公司去了解情况,回家后还打电话到北京,向女儿征求意见。思前想后的结果是放弃。

老李的理由是:明明是集资,为什么要打着出租柜台的幌子;不清楚集资款的用途;出资额不能由自己决定,最低还要2万元。总之,除了一个15%的许诺,老李找不出别的值得冒险的理由。

温州人以息代现,其实质也是集资。据《中华工商时报》报道,某生产饮用水的企业去年以这种方式筹集到400多万元。但金融界人士已表示出担扰:一旦企业投资失利导致亏损或破产,出资人将难以收回本金。 银行投资利息