数字化生存:风云突变,人机重开战

作者:胡泳

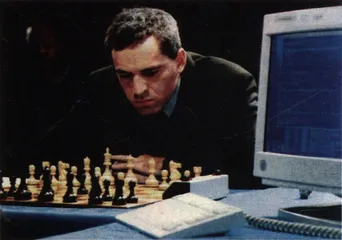

世界的末日

据来自纽约的消息,已连续11年身披国际象棋世界冠军金甲的加里·卡斯帕罗夫(Garry Kasparov),将于1997年5月再度向IBM并行计算机“深蓝”(Deep Blue)发起挑战。IBM公司为此项赛事特设110万美元奖金,胜者将获70万美元。《纽约时报》说,不论是输是赢,“深蓝”挣得的钱都将注入进一步的研究中。深蓝或许会用这些钱为自己添置新的芯片吧。

这使人想起1996年2月卡氏与深蓝的6盘人机大战。赛前,卡氏坚信自己必胜无疑,50万美元的奖金,他拒绝与对手六四分成(即胜者拿60%,负者拿40%),而坚持胜者全得。最终达成的意见是八二分成。卡氏的朋友说,卡氏原以10∶1甚至100∶1的赔率打赌。然而,第一局棋下罢,卡氏不敢再提出任何投注赔率了。

这是因为在2月10日,卡斯帕罗夫,这位来自阿塞拜疆的32岁的国际象棋世界冠军,这位也许是有史以来最伟大的棋手,在与“深蓝”的对阵中尽折锐气,先失一局。对棋迷们来说这仿佛世界的末日。

在此前5个月,同样是这个卡斯帕罗夫,与世界排名第二的棋手争夺国际象棋桂冠的18盘棋中,他的对手仅赢了一盘,然而“深蓝”与卡斯帕罗夫对弈却拿下了第一局。这并不是侥幸。在前4局棋中,电脑与人打成了平手——赢一局,输一局,加上两盘和局——直到卡斯帕罗夫缓过劲来,发扬大师风采,才赢了最后的两局。

卡斯帕罗夫没有想到事情会是这个样子。他无法相信计算机已发展到了这样的程度,能有效地抵抗他的攻击。“深蓝”机的最大法宝是速度。它有32个头脑(处理器),并行处理信息以计划下一步行动。每一秒钟它可以计算2亿个位置。用卡斯帕罗夫自己的评论说,数量可以转化为质量。当你能够这样快地进行这么多的计算,你就跃上了一个新的台阶。鱿鱼身上也有神经元,但假如你把大量的神经元以令人震惊的多样化方式排列在一起,就像在人身上一样——那么,思想就产生了。

我们把这种东西叫做意识。“深蓝”还没有达到这一步,虽然明天我们无法预料。与此同时,它却像炼金士一样,正把数量转化为质量。仅仅这件事已经足够吓人了。

卡斯帕罗夫与“深蓝”对弈不仅仅是为了追逐更多的声名和金钱。按照他自己的说法,他是为你我、为整个人类而战的。他在赛后说:“我希望,我在对弈中的思想和战术可以帮助我们捍卫人类的尊严。”

前国际象棋世界冠军威廉·斯坦尼茨(Wilhelm Steinitz)曾宣称他与上帝对弈过,让了上帝一个卒,最后还轻松取胜。很好。让他与“深蓝”交锋,结果会如何呢?

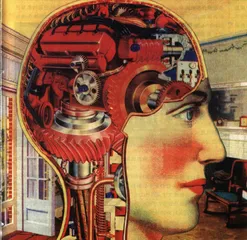

人是机器?机器是人?

不错,我们已经发明了比我们跑得更快、举得更重、看得更远的机器。但汽车、起重机和望远镜只是使我们的四肢和感觉相形见绌,而没有影响到我们的本质。思想是人类独有的东西,至少我们是这样认为的。一台只会计算(可能的走法有哪些)和记分(走了某一步后,有什么相对的好处)的机器,怎么可能击败一个拥有丰富经验与本能、能够即时认知行为模式、并具有毁灭欲的人呢?

答案就在于“深蓝”能够计算2亿个位置。你和我只能计算一个,卡斯帕罗夫,两个,也许三个。但2亿个?那是风格与强权的较量,强权当然获胜。“深蓝”现在还不能一次看清所有的东西——只能看清那些存在于它视野之中的东西。所以卡斯帕罗夫称,他取胜的杀手锏就是“避免让电脑察觉任何可供判断步骤的具体意图;一旦它找不到取得近前利益的办法,它就乱了阵脚。最终,那可能是我最大的优势:我可以随机应变,但它不能。所以尽管我认为我确实看到了一些智慧的痕迹,但那是很怪的一种,萎缩而无弹性,使我觉得我还有几年好走。”

然而,“深蓝”正在用自己在这场大战中挣得的钱武装自己。IBM的专门研究小组目前着力解决两个问题:给“深蓝”输入更多的国际象棋知识以及发明编程工具,以便让它根据对手不同场次采用的不同战术及时调整自己的战略战术。研究小组对新闻界说:“上次比赛只是对‘深蓝’的一次技术测试。我们从与卡斯帕罗夫的较量中学到很多,并因此而改进了我们的技术。”一旦获得了更多的计算能力之后,电脑所见的会比卡氏所感觉的更多。那一天到来的时候,卡氏会以0∶6大败。然后我们不必再沉溺于下棋了,国际象棋冠军战将在两台电脑之间进行。人类早就不再用双脚跟汽车赛跑了。

所以,正像卡斯帕罗夫怀疑的那样,“深蓝”与他的争霸战的确与人类生活的意义和尊严有关。在全世界都在观看他在电脑攻击下虎口余生的大战的日子里——同时纪念第一台电脑ENIAC 诞生50周年——他似乎体现了电脑引发的人类对自身的认知危机。

先是哥白尼说地球不是宇宙的中心。然后达尔文说我们不过是原生动物的高级种类——现代达尔文主义者称之为“生存机器”。现在机器开始像人了。

1950年,伟大的英国计算机科学家阿伦·图宁(Alan Turing)首先提出了“机器能否思考”的问题,并发展了图宁试验(the Turing test)。假定一个讯问者使用键盘与一组他看不见的实体交流。这些实体中有人也有电脑,讯问者必须加以分辨。如果一台电脑能够成功地欺骗讯问者,那么就可以说它是会思考的。

20世纪马上就要走到它的尽头,还没有一台机器能够持续通过图宁试验。有那么几次讯问者的确被电脑骗过去了,但事后对讯问记录的分析表明,讯问进行得还不够深入。(这样,图宁试验本身也成了问题:它到底是在衡量机器的思考能力,还是在衡量人的思考能力?)

教训是,计算机最难处理的是“简单”的信息。不错,它棋下得很好,但象棋从本质上说是一种有规律可循的游戏。但和人作亲密交谈,或识别用户的表情,就完全是另一回事了。如麻省理工学院的马文·明斯基(Marvin Minsky)所说,最大的挑战是赋予电脑“常识”(common sense)。要想通过图宁试验,需要的正是这个东西!

即使电脑通过了试验,它是否能思考仍是个问题。它的成功靠的是庞大的计算,而不像人能从几个大的地方着眼运筹帷幄。一位国际象棋比赛的组织者在谈到人机对弈时说,“你不能邀请一个举刀叉的人来参加举重比赛。”

另一方面,的确存在一些类似人脑算计的下棋程序。虽然它们还没有好到能够打败卡斯帕罗夫的地步,但却足以令普通人俯首称臣。在人工智能研究人员的努力下,“简单”的信息处理也得到了发展。识别人脸由于并行计算成为可能,这种计算机正是模仿了人脑的多样结构。人工智能不仅解决计算机做什么的问题,而且研究它们怎样做——使计算机的结构与人脑内部更像。IBM让“深蓝”同卡斯帕罗夫较量,其目的正在于试验超级并行计算技术的应用前景。据称,IBM将把获得的技术成果应用到分子动力学和航天物理学的研究中去。

寻找平衡的支点

但谈到人脑时,人们所指的并不仅仅是由思想和感情引发的信息在神经元之间的流通,还有思想和感情本身。当卡斯帕罗夫输掉第一盘棋时,他万分沮丧。但“深蓝”会有这样的情绪波动吗?电脑会具备主观体验吗?

如果思维主要是信息处理过程,就像控制论学者坚持的那样,那么储存信息最多的大脑可能就是质量最好的大脑,尤其在复杂的现代社会中,信息多得已超出人脑的处理范围时更应如此。斯坦福大学认识论学者阿夫罗恩·巴尔声称:

“人脑并不仅仅在储存和处理能力上有局限,而且还有一些众所周知的毛病;它容易被误导,顽固不化,甚至对真理视而不见……而为计算机和通信技术制造的智能系统总有一天会比任何人都更了解拥有成千上万人的联合企业中发生的事情。”

未来学家很快就把这个主题玩得滚瓜烂熟,即:现代社会的复杂性导致了计算机的无上权威。“信息炸弹正在我们中间爆炸,”托夫勒宣告。“无论个人或团体都不断渴望得到更多的信息,而整个社会已开始由日益高涨的信息洪流注入活力。”我们已到达了一个新阶段。在那里“尽管人们苦思冥想解决问题的方法,但没有人能记忆许多复杂的变化”。而救世主就在眼前。

“因此计算机能记忆大量毫无关联的因素并使其具有内在联系,它能帮助我们超水平地应付一些很棘手的问题(如犯罪、住房、城市衰败等)。计算机可以筛选大量的信息以寻找出微妙的规律……它甚至能确定人与物之间全新的或至今尚未为人所知的联系,找出解决某些问题的富于想象力的方法。”

在这类文章中,人们注意到计算机是如何人格化。仿佛是主动工作的智能机器。它储存信息的能力莫名其妙地变成了发现社会“微妙规律”、并能提出各种解决危机的“富于想象力”的方法的能力。

这真是一台非凡的机器。它存在吗?它将会存在吗?作者没有说明。一位通俗社会学家当然用不着要求自己具有比从事这项工作的计算机专家和技术人员更高的可信性。计算机专家怎么说呢?很多人认为人类的所谓伟大完美仅仅是错觉。在指出电脑缺乏“常识”的同时,明斯基也调侃任何人们所说的关于人脑特有的、可能是相当复杂的特征:常识,判断,直觉,创造力,甚至还有情感。明斯基告诉我们这些都没什么了不起:“我们能把思想编入程序,就能把感情编入程序……我相信,如果我们明确了设计思想,决定了我们需要输入哪种感情,那么编制情绪处理程序就不会是一件难事。”尽管明斯基缺乏人格知识,但作结论却毫不费劲:“我认为我们所知道的是我们可能就是计算机。”这种不负责任的言论并非没有市场。谢里·特克尔曾经对高度计算机化的学校中的儿童进行过研究(包括一所深受明斯基所在的麻省理工学院人工智能实验室影响的学校),他发现学生毫不犹豫地称自己是“有感觉的计算机和有感情的机器”。

不管这些空谈背后的动机是什么,它们反映出西方技术史上一个非常明显的特点。人类发明的机器或许可以分为两种主要类型:“体能机器”和“智能机器”。体能机器(蒸汽机、发电机、飞机等)已经得到公众的赞誉;但智能机器却得到完全不同的反应,一种不仅是病态的、自卑的敬畏感。最初的智能机器是各种钟表、控制器和自动钢琴类型的自动机。也许我们已对博物馆中古怪的老式计数或计时器不再有深刻印象,但在过去的几百年中,钟表和运用钟表原理的一些机械装置对西方思想产生过奇异的魅力。钟表毕竟是能够计数和校准的机器;它们似乎给人以拥有智力和有条不紊的感觉,而这一直被认为是人的天赋。钟表与数字的联系,尽管充其量只是有规律地记数,却使科学家特别看重,因为它符合他们对于精确和客观的测量的嗜好。钟表类机械,包括八音盒式各种发条玩具,可以被“程序化”(就像我们今日的熟语)以模仿思维控制的动作;甚至弹奏乐器,用笔在纸上写字,玩游戏等。

体能机器的地位总和负载动物一样(因此我们用“马力”来衡量它们的力量),与之相比,智能机器一般得到更多的优待。它们对科学想象极有诱惑力,随意地被借用作为宇宙的一般模型,并经常改变我们关于世界的经验以适应这一模型。如果听任我们自己的发明成为主宰认识自身和自然界的偶像,就会产生使我们变成技术偶像崇拜牺牲品的真正威胁。

计算机是科学借用智能机器进行机械比喻的最新篇章。就像在牛顿时代一样,有必要再一次提醒科学家,机器产生之前就已存在的有机体(人类)是比工具更为重要的创造,而工具只不过是人们在歌唱、逗乐、谈天说地和祈祷上帝之余偶然的发明而已。

信息技术,不管其今天的成就有多么巨大,不管人们对其有多么惊奇,仍然远远落后于人脑的潜力。有研究表明,一个正常的人类大脑,其神经元之间的联系有1015条,这比过去10年中,所有的美国人所打的电话还多。

人脑的可能性,至少目前为止,还远胜于电脑的可能性。也许人类应该做的是,在对技术的信仰和对人类自身的信仰之间,寻找一个平衡的支点。