畅销书和排行榜:从《他的生命旅程》到《罗马教皇陛下》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

这五周非虚构作品的畅销书排名榜上,除原先介绍过的几部之外,居然出现了十二部新书。其中有六部属于传记、回忆或轶事之类,即:《充满人情》、《他的生命旅程》、《安吉拉的桉树》、《饮酒:一个爱情故事》、《爱你,露西》和《勿阻神赐》。这又一次证明,这类作品深受读者欢迎。事实上,在美国文学史上,颇有一些大作家专撰写名人传记,也有些作家因专写传记而出名。至于退休的要人书写回忆录,几乎已成习惯。

值得注意的是,仍然是写O·J·辛普森案件的《他的生命旅程》一书,从九月二十九日登榜以来,连续四月排名第二(之后便降至第六,至十一月三日一榜又降至第十三位)。这固然由于这位辛普森先生又成为民事诉讼的被告人(此案本身即为原先谋杀案刑事诉讼的余波),重新一度惹人瞩目;也更因为该书的内容及写法满足了读者的心理。

该书作者杰弗里·图宾曾经担任过检察官,后来成为记者;在辛普森谋杀案期间,为《纽约人》杂志报道该案。可见,他熟悉司法程序并深谙那些高级律师的弱点,又掌握着该案审理中的第一手资料,再加上摸透了公众舆论动向,因此在这一题材已被写滥的情况下,他的书仍能脱颖而出,并一鸣惊人,连续高踞次席。

图宾既摆脱了与案件有关的各方的自我标榜(如《蔑视》的作者达顿就是该案的一名检察官),也没有提刀作家的那种陈词滥调,而是以行家的洞悉力和综合的分析议论,进行令人信服的叙述。他首先证实辛普森杀人有罪,然后怀着勉强的钦佩,哀叹辩护律师团成功地把那次审讯变成了对洛杉矶警察局的种族主义和更大范围的刑事审判体系的否决投票。在这一案件的审理中,个人变成了集体的象征:被告辛普森不再只是一个黑人,而成为一向被警方迫害并被法庭误判的所有黑人的代表;而被他杀死的前妻,也不是一个不检点的金发女郎,而是引诱了黑种男人并破坏了他的信任的所有白人女性;甚或是一切不贞的妻子的化身。至于陪审团,也不是从社区居民中挑选出来的十二个人,而成了社区本身。

图宾在重述了包括辩护律师都私下承认的辛普森犯罪的铁证之后,强调了辩护方提出的根本不具体的暗示:辛普森遭到了精心策划但又说不清道不明的警方阴谋的陷害。由于洛杉矶警察局的种族主义从三十年代直至最近都有案可查,因此,尽管辛普森和警方私交甚笃,人们最终还是相信了作为抽象的黑人的辛普森受到诬陷的说法。因此,辛普森最终被无罪释放,实际是反对种族歧视的胜利。这样的观点确实反映了大多数美国人的看法。

在这五周的排名榜上数目居多的第二大类书目是对道德方面的探讨。美国人的价值观中过分强调个人自由,以致道德沦丧,青少年犯罪犯滥,人们颇有束手无策之感;但唯其如此,有识之士的种种议论才引起社会各界的关注。本次书榜中《我们该如何为善?》一书的作者本人是位“拉比”——犹太教教士,犹太教教义强调现世受苦的观念,即使我们不考虑美国犹太人的数量和能量这一现实,该书总是从一个侧面谋求社会的和谐,自然有其影响。

另一本便是十月六日开始上榜的《懒散地走向罪恶》。“罪恶”一词原文为Gomorral,源出《圣经·<创世纪>》,与Sodom 同为“罪恶之地(城)”,后被毁弃。故此书名的实际含义是“不知不觉地走向罪恶和灭亡”,该书原来还有一副标题<现代自由主义和美国的没落>,单单这一书名就足以振聋发聩了。该书作者罗伯特·H·博克,原是一位法官,1987年曾由里根总统提名担任最高法院大法官,在批准过程中引起一场大战,最后以在参议院中惨败告终。以致“博克”(bork)一姓成为一个动词,意为“不止息的政治抵制”。

对于罗伯特·H·博克其人,我们所知不多,但显然是一个“保守”的形象,他在该书中慷慨陈词,用传统的价值观把以往三十年中文化及社会生活中种种问题贬得一钱不值。他哀叹粗俗的大众(pop)文化的崛起,力主对现已泛滥成灾,尤其在国际电脑互联网中屡见不鲜的“最明显地具有暴力和色情内容的材料”加以检查。他还认为,大学已经成了激进的阉割法律的人和毫无头脑的非洲中心主义者所左右的校正政治的名副其实的烂泥坑。他痛斥罗马天主教会和清教各派的许多领袖生活在“左派的梦幻世界”中。不仅如此,他还怀疑达尔文进化论的牢固可靠。

或许是这种阐述容易偏激,或许是博克本人喜欢趋于极端,他这本书并没有引起众多关心美国社会道德问题的人的共呜,相反,从我们看到的评论来判断,似乎颇不以为然。

改革开放以来,我国的文化和社会生活中也出现了众多新现象,在音乐界也有诸如“学院派”和“通俗派”之争,引起了多方的瞩目。博克的这本书或许可以成为我们的借鉴。

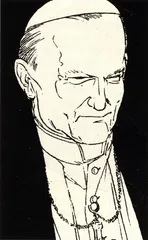

这次上榜新书中最为耸人听闻的恐怕要数《罗马教皇陛下》一书了。该书的两位作者都是资深记者,卡尔·伯恩斯坦的基地在华盛顿,而马可·波利蒂则驻在罗马。

该书之所以耸人听闻,首先是选择了本世纪风云人物中最能迷人和最为中心的一个人——现代罗马教皇约翰·保罗二世,他在我们中国人的心目中或许无足轻重,但不容忽视的是:现今世界上足足有九亿罗马天主教徒,他可是他们的精神领袖。

其次,该书宣称是披露了教皇在整垮欧洲共产主义中所起作用的一部秘史。尽管在近代社会中,教皇和教会的统辖范围仅限于宗教和精神世界,而且从理论上说,也不应干与世俗事物,但在当年欧洲东西方冷战的对垒中,西方,尤其是美国,绝不会忽视教皇和罗马天主教会这一精神力量。

实际上,70年代选择和加冕新教皇一举,本身便居心叵测。这位新教皇的上台绝然不是什么天主的意志和教民的愿望,而是西方在欧洲政治对峙中为自己增加的一个砝码。上帝在世间的代表竟然成为政客手中的工具,已经可悲又可笑了。然而这位新教皇并不甘寂寞,上任不久,就于1979年安排了对他的祖国波兰的一次访问,表明自己是一个有用的政治工具。当时波兰万人空巷去欢迎他——与其说是对精神领袖顶礼膜拜,不如说是以教皇来自自己的同胞而感到民族自豪。然而,西方的政客却敏锐地看到这是“人民力量”的一次显示,随后便鼓励了团结工会的运动。

说起来,两位作者在19年的准备工作中确实不遗余力:他们采访过不肯透露姓名的教皇助手;他们和美国总统里根、波兰团结工会领导人瓦文萨和美国的高级情报官员都谈过话;他们还利用美国的信息自由法案调阅了原属机密的美国外交电文,甚至还弄到了至今仍属密件的俄共政治局档案。

然而,该书却拿不出有力的证据来支持他们的论断。在美国(总统、政府和中央情报局)、梵蒂冈(教皇及教廷)和波兰(瓦文萨及其领导的团结工会)之间,并不存在什么秘密联盟,充其量只是一种互通情报、交换看法的友好关系,除去美方以秘密活动支援团结工会之外,“从未正式采取过共同的秘密行动”。

到底是该书名实不符呢,抑或有难言的隐情?这恐怕有待将来证实了。