“古都风貌”与建筑现实

作者:三联生活周刊文·林鹤 做一个中国人一度是蛮开心的事。虽然自南北朝以来就有异族入侵的史实,但由五胡、元、清的结局,可以看出中华文化强大的征服力。皇帝生了又死了,朝代兴过又衰了,唯有读书人案头的圣典仍是那逾千载而不变的几部,唯有文士们袖风拂出的诗情不绝如缕生生不息。久而久之,即使只字不识的农夫心里也不免以生为中国人而自豪乃至于自大。只要看看我们原来叫周遭的民族为“胡、夷、戎、倭、狄”就可知其中的轻侮了。

做一个中国人一度是蛮开心的事。虽然自南北朝以来就有异族入侵的史实,但由五胡、元、清的结局,可以看出中华文化强大的征服力。皇帝生了又死了,朝代兴过又衰了,唯有读书人案头的圣典仍是那逾千载而不变的几部,唯有文士们袖风拂出的诗情不绝如缕生生不息。久而久之,即使只字不识的农夫心里也不免以生为中国人而自豪乃至于自大。只要看看我们原来叫周遭的民族为“胡、夷、戎、倭、狄”就可知其中的轻侮了。

那个时代,“民族特色的现(汉唐)代建筑”正大行其道,如今我们去日本和韩国逛逛,看到他们的古建筑便是由汉人本土的“大巫”变出来的“小巫”。借川端康成的小说名布全球的日本的重要古都奈良即是仿唐之作,更有另一仿得不像之旧京都在奈良建成之后即刻迁弃不用的盛举。偏是那个时代,汉人反而乐于吸取些胡人的手段用于音乐、绘画、器具、服饰,一点没有必求其“民族形式”的心理。

不幸的是大洋彼岸的英吉利、法兰西,竟然自作主张发展了一套自己的文明,仗着船坚炮利打到“我大清”的家里,硬打出了个“半殖民地”的天下来。举国的士子们深深地为“国学”的无力困惑、悲哀,自从1840年起,中国人就呼吸着这种困惑和悲哀,心里也难免滋生出一些自卑来。

一个自大惯了的民族,面临着另一种文明来势汹汹的冲击,会不自觉地激发出极强烈的民族自我意识,以弘扬自己民族文化中值得自豪的成分来维护自尊,保持自己民族文化的独立性。这,应该是近代以来无数有志者孜孜以求地追求“民族特色”的最根本的原因。

何以建筑师也卷入这种追求中去了呢?其实这却又是拜“西化”之赐罢了。在几千年的中国文化史上,建筑几乎从未占过一席之地,除非作为某种权势或财富的象征和衬托,如阿房宫,如金谷台。有资格登堂入室的学问只有“文”之一途,无论是策论还是无题绝句。“建筑师”那时只是“营造匠”,合乎雇主的心意足矣,自不会有什么人指望他们去“弘扬”什么。安稳这许久之后,西风东渐了,由“匠”而“师”而“艺术家”了,这门带一点社科气和艺术气的工科专业,竟也不得不玩起“文以载道”的游戏,十分地意识形态化起来。

自建筑师接到任务构思方案时,便有一只无形的手指点着,要有“时代特色”,要用“民族形式”,要标新立异,要象征业主所在行业……于是,海关大楼就该是个大门洞,图书馆就该是本打开的书,学校的钟楼就该是支铅笔头。在这样的游戏中,现代的“师”反而不如古时的“匠”能够专心致志于建筑本身的推敲,作出的设计自然不可能像研磨上千年的法式那么纯熟老到。结果似乎更印证了建筑水准今不如昔、洋不如中的论点,追求“民族形式”的呼声就显得更为理直气壮。

而且中国人的眼睛毕竟看熟了古式建筑“穿靴戴帽”的形象,习惯于古式建筑低矮敦厚的性格。偏偏最后一个“古”代是清朝。清朝300年的统治并不是单纯的西太后丧权辱国的历史,还给中国带来了相对于宋至明三朝而言很长的安定、富裕的时期。民富则皇家自然也是富的,能有余裕对宫室进行大量的修建。由于满人的文明成熟程度相对较低,审美趣味自然也低俗而热闹些。看看清朝的服饰就可以理解何以北京的皇家建筑由梁柱到彩画都用了那么火爆而欠和谐的色彩。虽说江南才子们始终一袭青衣地藐视着这种“暴发”气,平民百姓终是难以抵御皇家时尚的诱惑。尤其是在北方的广大地区,生存条件相对严酷,环境色彩相对单调,凡是人力所能加进环境的形象和色彩就更求其丰富热烈。民族形式的建筑,在其最通俗的意义上,恰恰能以其大屋顶和屋顶下的小构件方便地满足形体和色彩这两方面的要求。现代建筑那光秃秃的、高耸的硬质墙面则难免有些令人难以下咽。 对“民族形式”的追求既如此顺理成章,自然会有建筑界自身的响应。其中最有影响力的在现阶段除开城市管理部门,大约就属业主了。毕竟业主是为建筑师的设计真正出钱的人。在市场经济的整体气氛中,消费文化成为中心,对于建筑也像对许多其他行业一样,要求多种多样的流行风格。不同于传统中国建筑那种内敛、含蓄,与周围环境融为一体的性格,当代的“成功”的建筑多以其独特新异的外形在街面上最大限度地引人注目,顺带地为业主树立形象,起到商业广告的作用。因此,流行的建筑手法是在纯现代建筑的表面大量地敷贴形形色色的符号作为装饰,以争夺大众的目光。在中国,在北京这样一个古都,要想让方案迅速得到城市管理部门的认可,缩短建设周期,早出效益,最容易简单的当然是加屋顶,做斗拱,如此等等不一而足。对民族形式的追求已从纯文化的领域扩展到商业利益上。

对“民族形式”的追求既如此顺理成章,自然会有建筑界自身的响应。其中最有影响力的在现阶段除开城市管理部门,大约就属业主了。毕竟业主是为建筑师的设计真正出钱的人。在市场经济的整体气氛中,消费文化成为中心,对于建筑也像对许多其他行业一样,要求多种多样的流行风格。不同于传统中国建筑那种内敛、含蓄,与周围环境融为一体的性格,当代的“成功”的建筑多以其独特新异的外形在街面上最大限度地引人注目,顺带地为业主树立形象,起到商业广告的作用。因此,流行的建筑手法是在纯现代建筑的表面大量地敷贴形形色色的符号作为装饰,以争夺大众的目光。在中国,在北京这样一个古都,要想让方案迅速得到城市管理部门的认可,缩短建设周期,早出效益,最容易简单的当然是加屋顶,做斗拱,如此等等不一而足。对民族形式的追求已从纯文化的领域扩展到商业利益上。

另有一种商业利益的影响也不可忽视,即所谓“旅游资源”。北京开始大量出现改变城市天际线的高楼当说在80年代以后,近年来更是不停地大兴土木,今日的北京已经很难说还剩下多少“古都风貌”。中国如果处处都有着与纽约相仿的城市,那份神秘大约就不大容易体会得到,又用什么去吸引每年带来大量外汇的国际游客呢? 实事求是地讲,所谓“现代建筑”,在中国本土的建筑文化范畴内是不存在的。中国人自孔夫子始便坚信“古”是无上的法典,具有今人难以企及的高深。这种信仰使得中国建筑从唐朝达到鼎盛之后便步入了食古泥古的时期。斗拱日渐繁复,彩画日渐绚烂,偏是建筑材料和结构体系都没有根本性的变化。于是中国古代的建筑艺术终于凝成一本“营造法式”,这也恰恰使得建筑师们可以顺顺畅畅地作“匠”,而不必去为开什么先河而绞尽脑汁。相形之下,不专心悟“道”而执著于万事万物细微枝节的西方人,由于其求新求变的民族性格,迫使西方古典建筑不断地产生着不同的形式风格。中国传统建筑的型制一直没有过根本性的变化,都是以木构的梁、柱、斗拱为主要的结构受力元素,辅之以砖墙作为围护。上自天子下至草民,等级区分在建筑上的标志在于屋顶的形状、装修的色彩、院落的重复率之属。中国建筑师在单个纯砖石的建筑的形体变化、多层建筑的结构方式、建筑的门窗洞设置(在现代建筑形象构成上极其重要)等方面一直没有付诸太多实践,而这些恰恰是现代建筑从西方古典建筑体系中吸取了大量营养而效果卓著的部分。相比于从小耳濡目染其本土古今建筑的西方建筑师而言,在现代建筑的领域,中国建筑师自有先天的缺失处,需凭藉日积月累的职业训练加以弥补,方能自如地运用各种构形语汇进行创作。然则世界潮流之流转却也着实太快,中国建筑界不过区区30年未开门户向外张望,70年代末竟听到西方建筑界高声宣判“现代主义建筑已经死了”。这话在国内很快引起一片叫好之声,本已为现代派建筑之素净弄得烦恶的人们自然要把握时机摒弃之,从心所愿地呼应起连西方人也在说的“民族性、传统性、地方性”来,仿佛我们的建筑设计和理论水平在闭关30年之后忽然独辟蹊径“迎头赶上”了。可是,世上有这么便宜的事吗?恐怕仍只不过是暗暗拒斥现代美学的复古而已。

实事求是地讲,所谓“现代建筑”,在中国本土的建筑文化范畴内是不存在的。中国人自孔夫子始便坚信“古”是无上的法典,具有今人难以企及的高深。这种信仰使得中国建筑从唐朝达到鼎盛之后便步入了食古泥古的时期。斗拱日渐繁复,彩画日渐绚烂,偏是建筑材料和结构体系都没有根本性的变化。于是中国古代的建筑艺术终于凝成一本“营造法式”,这也恰恰使得建筑师们可以顺顺畅畅地作“匠”,而不必去为开什么先河而绞尽脑汁。相形之下,不专心悟“道”而执著于万事万物细微枝节的西方人,由于其求新求变的民族性格,迫使西方古典建筑不断地产生着不同的形式风格。中国传统建筑的型制一直没有过根本性的变化,都是以木构的梁、柱、斗拱为主要的结构受力元素,辅之以砖墙作为围护。上自天子下至草民,等级区分在建筑上的标志在于屋顶的形状、装修的色彩、院落的重复率之属。中国建筑师在单个纯砖石的建筑的形体变化、多层建筑的结构方式、建筑的门窗洞设置(在现代建筑形象构成上极其重要)等方面一直没有付诸太多实践,而这些恰恰是现代建筑从西方古典建筑体系中吸取了大量营养而效果卓著的部分。相比于从小耳濡目染其本土古今建筑的西方建筑师而言,在现代建筑的领域,中国建筑师自有先天的缺失处,需凭藉日积月累的职业训练加以弥补,方能自如地运用各种构形语汇进行创作。然则世界潮流之流转却也着实太快,中国建筑界不过区区30年未开门户向外张望,70年代末竟听到西方建筑界高声宣判“现代主义建筑已经死了”。这话在国内很快引起一片叫好之声,本已为现代派建筑之素净弄得烦恶的人们自然要把握时机摒弃之,从心所愿地呼应起连西方人也在说的“民族性、传统性、地方性”来,仿佛我们的建筑设计和理论水平在闭关30年之后忽然独辟蹊径“迎头赶上”了。可是,世上有这么便宜的事吗?恐怕仍只不过是暗暗拒斥现代美学的复古而已。

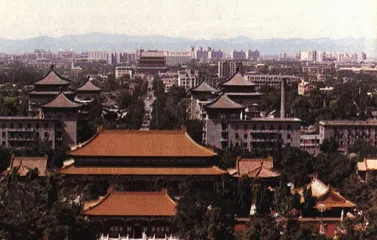

北京市对“民族形式”的迫切追求在很大程度上是由“古都风貌”的话题引起的。北京的城市管理部门为了一种理想的城市景观艰苦地进行着工作,却有几分“知其不可而为之”的悲壮。中央电视台的发射塔落成后,我也极有幸地“电梯凭借力,送我上青云”了一遭。秋高气爽之际,站在两三百米的高空处俯瞰北京,不由自主地触目惊心于它的楼宇森林。二环路以内出于保护皇城的视觉效果的苦心,较严格地控制了新添建筑物的高度,没有什么高楼兀然耸立,因此只看见一行行、一片片郁郁葱葱的林木,不知情者竟可以误认那里是一片极大的城市林地。自二环路向外,建筑愈来愈高,形象愈来愈新,城市天际线跌宕起伏,根本看不出这就是人们心目中的北京。你说它是芝加哥、是费城,都可以!此情此景,用什么才可能去“夺回古都风貌”?中国传统建筑除了供人偶而登高怀古、把酒临风之用的“楼”、“阁”和寺庙里的“塔”之外,在日常实用的普通建筑中的空间组合,一直不曾由平面走向立体。而现代城市尤其是北京这样寸土寸金的大都市,人口的高度密集使得单层合院的民族传统建筑方式不复可能,绝大多数的新建项目都是多层或高层、超高层建筑。可以说,在建筑最根本的方面:结构、功能分布、空间组织等诸多方面,我们只好“全盘西化”,而在高耸入云的高层建筑上再加大屋顶、加披檐,对于行人眼中可及的城市街道景观实在并无多大作用,何其费而不惠也!

新建的建筑难以保证传统形式的再现,旧城又是如何呢?木构建筑本难持久,旧有的四合院早已面临亟须翻修、拆建的境地。更由于过去几十年人口急剧的增长,原来单门独院闲庭漫步的四合院已变成一家仅居一至两室、争相在院中搭建小间、居住环境恶劣的大杂院。于是只好拆,只好重建。别说原汤原味的单层四合院,就是菊儿胡同这种3层高、改良过的类四合院,只怕也没有第二家开发公司肯予接受。同样面积的建筑用地上,建出的面积越少,效益就越差。何况要做四合院、类四合院,则必须有过细的施工、完成足够多的建筑细部处理,才能保证原有的风味尚存呢! 说起“古都风貌”,世人都知道巴黎是世界上最美丽的城市。由于它的旧城区、旧建筑保护得非常好,由于它的艺术气氛浓郁,甚至也由于它所独有的那种优雅闲适的咖啡馆文化。一个城市的风格和活力,不仅在于其表面的建筑形式,更在于活跃于此的市民们的文化传统和生活方式。“古都风貌”就更是这样。没有了天棚石榴金鱼缸,没有了走街串巷高声叫卖的馄饨挑子,没有了吃瓜子听评书的茶馆老客,忙忙碌碌的北京,还能是我们那近千年的皇城吗?由于现代化城市生活与封建帝都的城市结构完全地牛头不对马嘴,北京旧有的城市风貌被迫作出了极大的牺牲。这也并非自今日不在高楼上加大屋顶而始然,早在拆除北京旧城墙、拆毁牌楼、拓宽马路时就开始了。除非将北京的旧城原封不动地保存起来另辟新区或卫星城作为新首都,全新的社会是不可能为迁就旧城的“风貌”这么个不出效益的题目自动让步的。然则将旧城置于一边就万事大吉了吗?整修翻新、改善基础设施、提高环境质量、调节气候和空气条件,真正的古城保护,处处都是要花大钱的。远兜远转,又回到这个话题上来了!

说起“古都风貌”,世人都知道巴黎是世界上最美丽的城市。由于它的旧城区、旧建筑保护得非常好,由于它的艺术气氛浓郁,甚至也由于它所独有的那种优雅闲适的咖啡馆文化。一个城市的风格和活力,不仅在于其表面的建筑形式,更在于活跃于此的市民们的文化传统和生活方式。“古都风貌”就更是这样。没有了天棚石榴金鱼缸,没有了走街串巷高声叫卖的馄饨挑子,没有了吃瓜子听评书的茶馆老客,忙忙碌碌的北京,还能是我们那近千年的皇城吗?由于现代化城市生活与封建帝都的城市结构完全地牛头不对马嘴,北京旧有的城市风貌被迫作出了极大的牺牲。这也并非自今日不在高楼上加大屋顶而始然,早在拆除北京旧城墙、拆毁牌楼、拓宽马路时就开始了。除非将北京的旧城原封不动地保存起来另辟新区或卫星城作为新首都,全新的社会是不可能为迁就旧城的“风貌”这么个不出效益的题目自动让步的。然则将旧城置于一边就万事大吉了吗?整修翻新、改善基础设施、提高环境质量、调节气候和空气条件,真正的古城保护,处处都是要花大钱的。远兜远转,又回到这个话题上来了!

或曰,那么像巴黎这种城市又何以并不太变样呢?

因为巴黎已经改造过了,在上个世纪的中叶。

不同的是,旧巴黎的建筑多是以石材建造的多层合院,孟厦式屋顶下的空间也可以利用,用地的经济性和建筑的耐久性都较好。一个紧挨一个的合院挤在一起,拼成完整连贯的街面,与改建后相比或许只差在街道的宽窄曲直上。豪斯曼改建巴黎时为了拓宽和拉直道路拆除了一些建筑,但后来新添补的建筑和谐地衔接在旧的城市环境中,浑然一体,完整地保存了原有城市的风貌。而且从那时至今,巴黎市区内的地铁建设达到一个极高的水平,可以乘地铁到达市内的每一个角落;再佐之以城区内昂贵的停车费用,极大地降低了地面交通的负担;更不像北京那样在身边设置什么重工业厂矿,对旧城的优雅气氛和环境条件都不会造成破坏。

从最根本上说,建筑的“民族形式”的问题是中国的传统文化与现代化生活之间的矛盾所引发的。由于传统文化深受老庄哲学的影响,中国人在许多事情上都采取依托自然、崇尚自然、皈依自然的态度。虽然也有“小隐隐于山,中隐隐于市,大隐隐于朝”的说法,可以不必刻意地藏身首阳山,却也不像西方人那样一副征服自然、咄咄逼人的姿态。因此很自然地,中国传统的建筑材料的选用远较西方惯用的石材偏于柔性,建筑的个性表现远为谦逊平实;甚至于建筑形式逾千年而不变,也不外乎它相对于“道”而言属雕虫小技,不值得智者殚精竭虑之故。中国的传统雅人虽或托身于朝市,却要孜孜于“心远地自偏”,所以便是在自家的后园里也要用太湖石作出些丘壑之意来。在这样的文化心理笼罩之下,真正的“城市”,根本是一种很世俗、喧闹、不值一哂的东西。据说中国有自以来就有城市规划,可我总怀疑那“九经九纬”只不过是为了显示帝王的威仪,其意并不在城市本身。可怜的中国当代建筑师,用着现代化大生产所产出的建筑材料,以现代化的结构逻辑去组织满足现代城市生活要求的空间,用什么去解决“民族形式”与“现代化”之间的“犯冲”?日本人追求“民族特性”吗

我们的东邻日本,现在很为国际建筑界所瞩目了。曾被西方人概括为“菊花与刀”的日本人所特有的优雅而兼冷峻的双重性格,在他们当代的优秀建筑中得到了很好的体现。目前日本有一些国际知名的建筑师,如丹下健三、矶崎新、原广司,他们多数的作品都极为简洁抽象,然而从中透出的那份淡雅洁净却是豪华惯了的西方建筑不太多见的。在作品中没有直接用什么日本的“传统形式”,而是深切地烙上了日本文化的个性特征,这恐怕是使他们的当代建筑师在设计中更少牵制、更自由地追求建筑的艺术效果、更自由地创新的一大优势。

在日本的建筑界有一件很有意思的事。近年来在建筑书刊中很时髦的一位中年建筑师安藤忠雄,自出道以来所建的房子几乎是清一色的以素混凝土和玻璃作为外墙构形材料、立面上几乎不设大面积的门窗洞口,以最简单的矩形(偶或有圆形)作为平面元素,平屋顶的、纯而又纯的抽象风格带一点玄味的建筑。出人意表的是,为参加1992年在西班牙塞维利亚举办的博览会,正是这位安藤君被选中设计日本馆。日本官方能作出这样的决定可谓大胆,一点也不在意这位建筑师从不设计“传统形式”的建筑。更加出人意表的是,安藤忠雄一改过去的风格,以木质板材搭出由地面沿曲线坡起至25米高的屋顶处、全然无窗的外墙,这是西方建筑根本不具备的形象,一眼看去就像把一个变了形的大屋顶直接放在了地上。在60米长的立面正中,建筑师开了一个12米宽的通深缺口,在缺口处用木质板材由地面铺设曲桥,通向设在4层的展览馆入口,这里又运用了日本历史上常见的“木桥”的意象。走上桥顶,在四层的缺口处以及室内,用正方形截面的木梁搭设出由屋顶开始从上至下愈来愈短的梁架支撑,酷似斗拱的受力方式,却又是全然独出心裁的创造。为了解决立面不开窗所带来的采光问题,以防水的化学薄膜作为平屋顶的材料,既给展览空间引入了大量的天光,又不会在建筑形象上有任何痕迹。通观这个日本馆,所用的细部手法没有一处是取自东方传统建筑的经典手法,所用的材料也极为普通,但整体效果却有非常强烈的“民族性”、“传统性”和“地方性”。更妙的是,整座建筑用这种拼装搭建的方式,非常切合博览会上各国的临时展馆那种展示为主不求耐久的功能特征。

日本人学习他人之长为我所用的本事在全球大约是无出其右的。在他们对本土的建筑师水准尚无把握的时候,不惜以重金聘请国际著名建筑师远来东瀛。早些时候的例子有赖特的东京王子饭店,这些年更可以看到诺曼•福斯特、彼得•艾森曼这种最当红的建筑师不断在日本露面。当然,这么做又需要强大的经济力量作为后盾。

说到痛切处,建筑师的苦恼都是由于不能拔着自己的头发离开地球才产生的。建筑师生活在不可能十全十美的现实世界,总要在方方面面受到影响。说起来身为现在的中国建筑师真正是羡煞西方同行们,身处这么一个奇妙的时代,建筑项目滚滚而来,即便是真的北京人,3个月不出门就会认不清这个城市的街道。相对于人口的比例,中国的职业建筑师的数量非常之少。因此一位成熟的建筑师在短期内同时着手多个项目的设计是司空见惯的事。就算建筑师手头没有其他项目迫使他们缩短单个项目的设计时间,甲方出于尽快将项目建成投入运营产生效益的目的也会催着建筑师加快速度。接到任务书后一个月交出方案的设计图纸和模型是目前很寻常的要求。我们已分析过中国建筑师在运用现代建筑手法的纯熟度上与西方同仁有着差异,而当今的西方建筑师一年乃至两三年间只进行一个项目也属正常。相形之下,投入每个设计中的心血和精力相差之远也可以想见。幸运的中国建筑师,这样作出的建筑设计怎么能达到所谓的国际水准?建筑形象是一个社会的写照

不仅是设计环节的水平不够,在同样对建筑效果有着重大影响的阶段——施工上,也有同样的问题。目前产业队伍突然流失了大量高水平的技术工人,代之以大量未经完善的职业训练的生手,出现了人为的断代现象。

更有甚者,目前在各处施工现场大显身手的多数不是真正的建筑公司的工人,而是仅经过极少培训的农民工,在质量意识和效率意识上就更为薄弱。前不久有记者撰文说,现在盖6层楼的工人只够盖两层楼的水平。以如此的技术能保证建筑的安全牢固已属幸运,又何谈现代化的施工工艺?曾一度被视为西方现代建筑典范的高技派,其一平如镜的玻璃幕墙或溜光水滑的全金属外壳,都要求不折不扣的高技术的工艺处理,我们的建筑施工队伍能够完成吗?

香港建筑师钟华楠先生曾说,一个建筑的形象所反映的,是业主的文化程度、建筑师的能力与修养、社会的背景和经济状况。这真是建筑师的切身体会。有什么样的社会、什么样的大众,就有什么样的建筑。这,或许正是建筑的“时代性”之所在。相形之下,建筑的“民族性”和“传统性”,倒未必非得是每位建筑师时时刻刻琢之磨之、梦寐以求的形式特征。既然我们的建筑理论和实践都在努力地向国际水平看齐,是否也可以学习一下现代社会文化的多元性所带来的对多种不同艺术风格的宽容?建筑历史上无数的事实说明,真正伟大的建筑作品,在于其艺术的完美程度,而不在于什么“主义”、“风格”之争。 北京建筑设计建筑城市建设