我太喜欢这玩意儿了

作者:三联生活周刊文·苏群 “我太喜欢这比赛了”已悄悄变成了“我太喜欢这玩意儿了!”

“我太喜欢这比赛了”已悄悄变成了“我太喜欢这玩意儿了!”

永远在运动与变化中与你接触,这是NBA的习惯。

NBA正将它的吸盘延伸到地球的每一角落,当你的喉咙被扼住后,

可能还会不由自主地说:“我愿意投入你的怀抱

没有一个篮球迷不知道这句话:“ILove This Game!”(我是太喜欢这比赛了!)

是的,这句话来自NBA。不论是篮坛巨擘,还是来自贝弗利山的好莱坞影星,或者一咧嘴就看出刚掉了门牙的垂髻少年,都会对着镜头大喊:“我太喜欢这比赛了!”

越来越多的中国球迷也开始习惯说这句话,但是很少有人知道,这是NBA“散布”的地道的一句广告语。每个人都在无意中担当了义务广告员,大把大把的美钞同时也流进了NBA的钱袋。

篮球是104年前由一个美国教师发明的什物。整整100年前,篮球传入了中国。但在当时,谁也不会预料到,这个由软皮塞上破布缝制而成的不起眼的物事,会在100年之后,在一个拥有10数亿人的大国搅起一股看不见、但感觉得着的涌动着的潜流。

当你观看乔丹的比赛,不自觉地大叫一声:“I Love This Game!”的时候,你便也成为这股潜流的一部分了。

看一眼乔丹的背后

如今喜欢NBA的中国人,甚至中国以外的人,大都是先“爱”上了乔丹,再爱上这个比赛。甚至很多人在知道了乔丹的生日和他妻子的名字之后,还不知道NBA这三个字母代表了什么含义。

NBA,从字面上译是“全国篮球协会”,初看是一个国家协调篮球运动的组织,但如果真要这么认为,那就错了。NBA是一个握着尚方宝剑的大公司,是一个要赚你钱的机构。如果你上街,买一件印有NBA标志的公牛队队服,那么你除了披上了一件御寒的衣服,向制造这件衣服的耐克公司付了钱之外,肯定是向NBA捐款了。没有一家公司有权不经允许随便制造任何带有NBA标志的商品,那个画着带球小人的标志,是一个实实在在的商标。请注意,在这个标志的右下方,还有一个小圆圈,里面有一个英文字母“R”,那就是注册商标的意思。 大卫•斯特恩在1984年接任NBA主席职务的时候,便已经下定决心要使这项充满了美国色彩的运动传遍全球。斯特恩是NBA第四任主席,第一任主席俄罗斯人波多洛夫,他创建NBA的时候,自己就是一个大老板,同时也是一支职业冰球队的总裁。在美国,篮球只是职业体育圈内一个“小字辈”,但这也给了NBA创业者们一个博采众长的机会。

大卫•斯特恩在1984年接任NBA主席职务的时候,便已经下定决心要使这项充满了美国色彩的运动传遍全球。斯特恩是NBA第四任主席,第一任主席俄罗斯人波多洛夫,他创建NBA的时候,自己就是一个大老板,同时也是一支职业冰球队的总裁。在美国,篮球只是职业体育圈内一个“小字辈”,但这也给了NBA创业者们一个博采众长的机会。

波多洛夫花了下半生的精力使NAB初具规模,他的继任者使其日益壮大。第二任主席肯尼迪和他那个时代的总统肯尼迪不仅同姓,而且也是极善处事的政客,同时也是总统的私人顾问。这一特殊背景为肯尼迪大开方便之门,到70年代,NBA已经长成一个脉络齐全、能自生血液的职业实体。所以,当斯特恩接手的时候,他的任务就是使NBA更为现代化,并向世界各地伸出其触角。

我们现在看到的NBA,按地理位置划分为东西部两大联盟,并按时区细分为4个赛区,东部为大西洋区和中区,西部为中西区和太平洋区。总共29支队伍被分配在4个赛区中,每年11月初至第二年4月底为一个常规赛季,每队打满82场循环比赛。从4月底至5月底,胜率最好的东西部各前8名进入复赛,蛇形排列进行生死淘汰赛,淘汰赛的最后两名胜者代表东西部在6月进行7战4胜的总决赛。

NBA已经整整50岁了,当初不满10支队伍在昏暗的体育馆里为十几个美元流汗的时候,决不会想到50年后的球员们有机会在价值近1亿美元、装有现代化四屏电视的超级体育馆里挣着数百万美元的年薪。 几乎每一个人在赞叹NBA球星精彩表演的同时,都会对这一比赛组织之缜密、考虑之精细而大发感慨。

几乎每一个人在赞叹NBA球星精彩表演的同时,都会对这一比赛组织之缜密、考虑之精细而大发感慨。

的确,NBA就是一部组织职业体育比赛的活教材。美国拥有4部规模类似的“教科书”,NBA只是其中一部,棒球、美式橄榄球和冰球是另外3部。

当你进入NBA赛场的时候,你不再有能力分辨什么是体育,什么是商业。你像是被扔进了一条急流中,无法自控。这正是NBA精妙所在。

NBA是一个五脏俱全的实业公司,它下属有竞赛、公关、财政等许多部门,但真正的“动产”,却是常年稳定的300多名职业球员。最难以理解的是,这些球员又分属不同的29个“公司”,这就是29支球队。每一支球队都是一个股份企业,由占股最多的资本家当老板,下聘总经理和竞赛、公关、选秀等许多副总经理。每一支球队的老板都有雄厚的资本,经营着其他生意,但没有一支球队依附任何企业,因为每一支球队都有自我造血的机能,像是一个活的生物体。这就是为什么来自亚特兰大的球队名字是“鹰”,而不是“百事可乐”,NBA球队从来都只会换主人,而不会换名字。

NBA与这29支队的关系是平等的,各队在NBA的协调下比赛,却又有自己的、别人不得干涉的经营策略,或生或灭、或强或弱都是自己的事。NBA又不同于一个简单的体育运动协会,它有权将任何一名签约球员的行为变成商品出售。这就是为什么耐克公司必须在。NBA的授权下才能生产各队的纪念品,商品必须标上NBA的商标,也就是为什么当你购买耐克的NBA产品时,同时也向NBA“捐”了钱。 作为一项职业体育,NBA的生存基础就是这种商品关系。所有的运作动力都来自球迷口袋里的美元。从球赛的门票收入到纪念品销售,不仅养活了每一支队伍,也养活了NBA。但NBA的球星们又不仅仅靠球队发给的工资养家糊口,他们还有来自广告和赞助的大量资本作为外快,因为NBA在美国甚至全球已不单单作为一个体育项目存在,它已经渗透到运动服装、食品、饮料、体育器材等各项商业制造和销售活动中去。

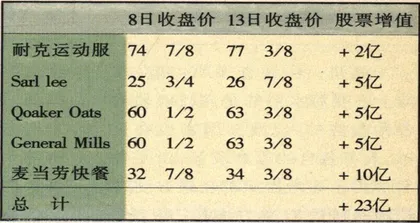

作为一项职业体育,NBA的生存基础就是这种商品关系。所有的运作动力都来自球迷口袋里的美元。从球赛的门票收入到纪念品销售,不仅养活了每一支队伍,也养活了NBA。但NBA的球星们又不仅仅靠球队发给的工资养家糊口,他们还有来自广告和赞助的大量资本作为外快,因为NBA在美国甚至全球已不单单作为一个体育项目存在,它已经渗透到运动服装、食品、饮料、体育器材等各项商业制造和销售活动中去。

乔丹的气垫耐克鞋、奥尼尔的百事可乐和斯伯丁运动器材都已经和这些明星密不可分。乔丹在芝加哥公牛队的年薪是400万美元,但他已经连续几年名列世界职业选手年收入之冠。去年他打棒球的时候,由于不再有400万美元的“篮球工资”,在棒球队的年薪是1万美元,所以他的年收入总数为3001万美元,那3000万全部来自广告。奥尼尔出道不过3年,已经名列乔丹之后,以1600万美元荣登“榜眼”宝座。即使一名NBA的职业裁判,他的年薪也可达10万美元以上,资深裁判更可将此数翻倍,不算免费吃喝与公费旅行。而在50年前,他们不仅得坐火车长途跋涉去各个赛点,而且一场比赛最多只拿50美元的酬劳。

然而地位的剧变并不能改变这些球员和裁判与NBA之间的雇佣与被雇佣性质,有了这层矛盾关系,NBA、球队老板和球星之间永远在不停地合作、斗争,斗争、合作。在经过了50年的发展之后,这种劳资矛盾终于走到了难以调和的高潮。于是在1994—95赛季结束之后,乔丹、尤因和其他大牌球星举起了“造反”大旗,他们的矛头指向自身利益的代言人——球员工会,但实际是向自己的雇佣者挑战,要求增加工资,否则只能罢赛。

但是乔丹和尤因永远也不可能要求改变自己与资本家之间的雇佣与被雇佣关系,因为美国当代,这两者之间的关系出现了许多新情况。比如原纽约尼克斯队教练帕特•雷利当初是球星,可不管他是球星还是教练,都是老板的打工仔,但当他转投迈阿密热队之后,摇身一变成了握有20%股份的董事长。雇佣与被雇佣者之间这种千丝万缕的利益联系使双方以调和矛盾为主,而非彻底破裂。

所以,不要担心本赛季开始以来职业裁判的罢工风潮,只要一方对另一方仍有利用价值,罢工与决裂的调子再高,也不可能不重温鸳梦。1995年12月5日的投票结果证明了这一点。

就象一部电脑

尽管我们批判这种现代雇佣与被雇佣关系的虚伪,但我们又不得不承认NBA内部每一个细节的合理性,不管是它的比赛制度、球员的转会制度、新人的挑选制度以及其他一切程序。NBA就像是一部电脑。

这部电脑的一切动作都在一个字的安排之下,这就是“法”。成文的法律是NBA雇佣方和被雇佣方办事的最终依据。比如球员转会,它不同于欧洲足球选手的买卖,是以金钱来完成的。在NBA,球员的转会只能通过交换。物物交换是人类贸易的最原始形态,但在我们周围,往往是最原始的法则最有效,而我们也往往将其忽略。比如某一支球队想得到正在合同期内的乔丹,它不必拿几大箱的美钞去芝加哥,只要把本队同样在合同期内的球员送去就行了,而用几名球员交换,却要视对方的价值而定。现在的乔丹,恐怕用整整一个队也换不来。可是一个眼看要合约期满的球星价值就不同了,因为一旦期满,这名球星就有权同任何一支队签约,他不再属于原来的球队,没有人会要一个只能用几天的球员。

这种交换法则仿佛更能体现一个球员的价值,而且不那么赤裸裸地散发出金钱的铜臭。同样合理的还有新人的挑选,因为在NBA,总是让战绩最差的一个队拥有最多的机会挑选最好的新手,诸强拼杀,实力接近些更有看头。

当然,更能让球迷接受的是它的比赛制度,没有一支球队在拿到总冠军之前敢松一口气,而只有打完100多场比赛,奖杯到手之后,才敢说自己是最好的,然后才会有更多的赞助商把钱送上门。

如此精细的构成决不可能在一朝一夕完成。50年来,NBA一直在完善自己的每一个细胞,而这种追求仿佛永无止境。 我们看透了NBA的本质,也切切实实地感到NBA在自己身边的存在,就像是一条大章鱼,NBA正将它每一个吸盘尽可能远地延伸到地球的每一个角落。但是,当自己的喉咙被紧紧扼住之后,我们可能还会不由自主地发出类似快感的叫声:“我愿意投入你的怀抱。”

我们看透了NBA的本质,也切切实实地感到NBA在自己身边的存在,就像是一条大章鱼,NBA正将它每一个吸盘尽可能远地延伸到地球的每一个角落。但是,当自己的喉咙被紧紧扼住之后,我们可能还会不由自主地发出类似快感的叫声:“我愿意投入你的怀抱。”

自大卫•斯特恩担任NBA主席之后,他的一大目标就是让NBA遍及世界每一个角落。1987年,弱不禁风的密尔沃基雄鹿队代表NBA出战在欧洲举行的麦当劳邀请赛,并击败包括前苏联国家队在内的欧洲强队荣登冠军宝座。此后NBA每年都派队参赛,没有输过一场。1995年,麦当劳邀请赛正式更名为麦当劳锦标赛,NBA首次派出总冠军出战,1995年休斯敦火箭队再次载誉而归。胜负是次要的,重要的是在伦敦举行的这次锦标赛是国际篮联(FIBA)首次和NBA携手,也被认为是非正式的国际男篮俱乐部冠军杯赛,只是尚在胎中而已。

此外,从1993到1995年,NBA已经连续3年将赛季初的某些场次比赛安排在日本举行。也许这样的比赛也会在中国大陆、香港和其他国家与地区出现,只是必须有一个条件:体育馆得有现代化的四屏电视,NBA安排一切比赛。赢利与否不重要,NBA甚至可以赞助建设体育馆。

1995年,NBA自1946年以来第一次接纳两支加拿大球队,但这两支球队与1946年那支只活了一年的球队不同,它们象征着NBA向国际化迈出了决定性的一步。可以想象,那支未来的墨西哥NBA球队决不会由墨西哥球员组成,NBA的目的不是培养外国球员,而是占领外国市场。

所以,当越来越多的中国球迷到大商店“淘”自己热爱的NBA服装时,他们没有意识到自己正在帮助NBA悄悄建立市场,一个新的胚胎已经完成受精。中国人的NBA是什么

NBA进入中国,好像是80年代末、90年代初的事情,当时最有名的球队有:底特律活塞队、洛杉矶湖人队和芝加哥公牛队。最有名球员有几个:乔丹,“魔术师”约翰逊,“微笑刺客”托马斯,“天钩”贾巴尔。

但是直到1995年,中国球迷的大多数仍然停留在欣赏乔丹的舌头的时代,虽然中央电视台在1994年已经开始现场直播NBA总决赛,各地有线电视台对NBA常规赛季的直播更是像雨后春笋一般。芝加哥公牛队之外,中国球迷所知甚少,甚至将已经没落的活塞队、湖人队遗忘之后,他们只知道公牛队了。

所以,当乔丹扔掉篮球拾起棒球棍之后,无数的球迷感到迷惘和苦闷,他们来信发誓再也不看NBA比赛了,不管还有成长中的奥尼尔、哈达维与其他新人,以及一些曾经令他们欣喜若狂的老球星在等待他们忘了乔丹。

由此看来,乔丹复出不仅拯救了公牛队,还拯救了一个拥有数百万球迷的中国市场。中国的职业体育市场大多为甲A足球占据,但是,忽略NBA的人肯定会后悔,因为他们没有看到甲A与NBA的不同:足球有本土球员,NBA只是黑的或白的人。在这种先决条件下NBA仍然占据了这么多人的心,可知其诱惑力之巨。

但是,有识之士决不会眼睁睁看着中国的篮球市场被洋人的职业体育代替。当中国第一次发起主客场制的联赛之后,各地的狂热已经预示着中国职业篮球的前景。只是有两个问题我们应该注意:第一,NBA是经过50年的发展才有当今的规模与体制,中国的职业篮球能一蹴而就吗?第二,在有了NBA主动出示的样板之后,我们还用等待50年吗?I Love This Stuff!

细心的人已经注意到,NBA的那句“ILove This Game!”(我太喜欢这比赛了!)已经悄悄变成了“I Love This Stuff!”(我太喜欢这玩意儿了!)。一词之差体现了NBA的习惯,永远在运动与变化中与你接触。

一样看不见摸不着但能切切实实感受到的东西,最容易占据你的心灵。一旦爱上她,你永远也不愿放弃.就像你曾经对爱情说:我愿意投入你的怀抱。 nba篮球美国篮球乔丹