与原子弹共生的60年

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

( 1945年8月6日,美军在日本广岛投下了第一枚原子弹

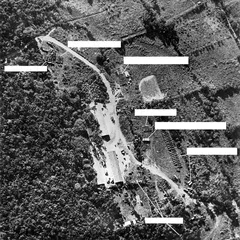

1962年10月14日,美军U-2高空侦察机在古巴拍到的苏联中程导弹基地照片

)

( 1945年8月6日,美军在日本广岛投下了第一枚原子弹

1962年10月14日,美军U-2高空侦察机在古巴拍到的苏联中程导弹基地照片

)

1945年8月6日,在“依诺拉·盖依号” B-29轰炸机将原子弹“小男孩”投掷在广岛后,洛斯阿拉漠斯的科学家们经历了“短短几个小时的喜悦”,然后一种负罪感就开始弥漫在实验室里。随着时间的推移,这种内疚感越发强烈,9月底,在接受国务卿迪恩·艾奇逊和杜鲁门总统的会见时,罗伯特·奥本海默直言不讳地表示:“洛斯阿拉漠斯的科学家们面临道德上的困境,制造出的炸弹越先进,这种违心的感觉就愈加强烈。”他甚至对杜鲁门总统说,“我觉得我们的手上都沾着鲜血。”然而粗暴直接的杜鲁门的回答仅仅是,“不要紧,我们会洗掉的”。几天后,奥本海默就辞去了洛斯阿拉漠斯研究主任的职务,前往加利福尼亚技术研究所供职。

抛开这些抽象的人道主义焦虑,原子弹将给现实国际政治带来的冲击也逐渐被这些打开潘多拉之盒的精英所察觉,理查德·费曼就提醒华盛顿:“大规模生产‘小男孩’的成本跟生产B-29轰炸机差不多,在实现全球范围的控制之前,就不会有安全,垄断,也没法防御,我们的任何保密措施都不可能妨碍其他人发展原子武器。”就在这个时候,拉夫连季·贝利亚已经任命苏联内务人民委员会官员帕威尔·苏道普拉托夫担任新成立的S部负责人,翻译和研究有关美国原子弹方案的情报,包括普林斯顿大学出版的《原子能用于军事目的》。在莫斯科正西400公里的小镇萨罗夫,两位实验物理学家哈里通和祖克尔曼认为这里非常适合进行频繁的爆炸实验。就这样,从12月开始,萨罗夫就在地图上消失了,在克里姆林宫里,它的代号一变再变:伏尔加办公室,KB,第558号设施⋯⋯而它的使命就是——成为苏联的洛斯阿拉漠斯。1949年8月29日,在哈萨克斯坦荒原上的一道闪光宣布,苏联已经打破了美国的核垄断,也打响了核军备竞赛的发令枪。几周后,沉寂了5年之久的洛斯阿拉漠斯重新热闹起来,爱国热忱取代了5年前的忧心忡忡:“原子弹有多坏?我们应该弄懂它,就好比我们研究癌症,却并不指望得上它,我们不能把脑袋藏到沙土里,而必须了解它可怕的程度。”技术主管诺里斯·布雷伯如是说。1950年,原子能委员会首次获准扩大生产能力,橡树岭和汉福德气体扩散工厂在规模上扩大了一倍,从而使美国原子能委员会消耗了美国总电力的6.7%和镍生产量的11%,一种比原子弹威力更大的武器被列入了研发日程。1954年7月,被称为“小虾”的第一颗以氘化锂为燃料的“干式氢弹”在比基尼岛进行实验.在这次代号为布拉沃城堡的爆炸中,产生了1500万吨TNT炸药的当量,比预计大得多,巨大的火球直径达4英里,珊瑚汽化后形成的白色物质像雨点一样落到了位于30英里外的观测舰队中。正在比基尼岛以东82海里作业的日本渔船“幸运龙号”成为这次实验的牺牲品,23名船员都受到了尘埃的严重辐射,成了广岛长崎之外另一批核武器爆炸的受害者。

对苏联进行先发制人的全面核打击,以确保美国在类似第三次世界大战的冲突中获得迅速胜利与安全的想法在50年代的美国战略空军司令部内极受欢迎。柯蒂斯·莱梅与霍伊特范登堡将军在1952年向杜鲁门总统保证,他们已经确定了5000〜6000个苏联目标,在几小时之内,就可以投掷大约750枚核弹。在美国五角大楼的雷达显示屏幕上,“无数条代表B-52轰炸机联队的粗线条逐渐向苏联的中心地带聚集,上面由小星号标志着目标所在地,最后留给人的印象是,两小时内苏联就会变成硝烟弥漫、辐射横行的废墟,未来几代人只能从事农业”。

古巴导弹危机与“瓶中之蝎”

然而在10年后,这种自吹自擂的大规模报复战略就在1962年10月的古巴导弹危机中宣告破产。在形势最紧张的10月20日,共有90架B-52战略轰炸机携带着百万吨级的氢弹在大西洋上空待命。100枚"阿特拉斯"、50枚"大力神"和12枚"民兵"洲际弹道导弹在发射台上听候指令,9万名海军陆战队准备随时登陆古巴。尽管美国在弹头总数上有17∶1的优势,但肯尼迪总统和国防部长麦克纳马拉都知道,如果按照莱梅将军的建议,发动一次核攻击摧毁苏联与古巴,苏联仍会有幸存下来的几十件核武器可以对美国进行回击,从而使肯尼迪最终选择了封锁策略。当两艘运载苏联中程导弹的轮船“加加林号”和“科米莱斯号”于10月27日上午10点行驶到距美国设立的海上隔离障碍只有几海里的时候,整个世界都把心提到了喉咙上:“总统缓慢地把一只手伸到脸上,蒙住了嘴。另一只手的拳头放开又捏拢。”罗伯特·肯尼迪在回忆录中写道。终于,在27分钟后,情报显示,这些苏联船只开始调转了航向。根据新近解密的资料显示,在这令人窒息的13天中,出现了许多事故,每一起都可能诱发核大战:21日,蒙大拿州马姆斯特罗姆空军基地拥有的10枚“民兵”导弹的发射控制系统出现反复故障,军官们不得不解除了电子联络锁,准备采用“短路打火”方式发射导弹,从而使“除了在场4名军官的判断与忠心,没有任何其他因素制约他们作出怎样的决定”。

( 美军向日本广岛投放原子弹的B-29轰机

)

( 美军向日本广岛投放原子弹的B-29轰机

)

危机之后,麦克纳马拉为首的白宫策士们终于承认,核战争一旦爆发,就没有赢家,“我们不能在赢得正常含义上打赢一场核战争或一场战略核战争”。这正好应验了奥本海默关于“瓶中之蝎可以互相消灭,都绝不能保证自身安全”的绝妙比喻。1968年6月12日,美国、苏联、英国等59个国家在伦敦、华盛顿和莫斯科签署了《反核扩散条约》,第一次对核武器的使用与扩散问题作出了限制。

恐怖的另一副面孔

“自广岛以来,在地面上进行了约525次核爆炸,没有一次是战争行为。但我们很难赞美这样的局面。”《时代》周刊在纪念广岛核弹爆炸60周年的封面文章中如是说。的确,冷战的结束并没有使理查德·费曼的预言变得过时,核威胁不过是换了一副面孔:今天,公开的核俱乐部大约有8位成员,另外有20个国家可能拥有制造它的技术与原材料。根据2001年《红星报》的统计,在苏联从事大规模杀伤性武器研究的13万高级工程师和专家中,仍然留在独联体境内的不足1/3。全球共有438个核反应堆,651个研究反应堆,以及250个燃料循环工厂。根据国际原子能机构的统计,目前大约只有10%的核走私案件能够被察觉,去年被侦破,由巴基斯坦科学家阿卜杜勒·卡迪尔·汗组织的地下核黑市不过是冰山一角。不仅是在管理混乱的苏联和其他发展中国家,美国核控制委员会也在2001年指出,在过去15年中,有超过1700件含危险水平的放射性物质在美国丢失,其中60%从此销声匿迹。根据估算,大约5〜8公斤的钚就能够制造一枚粗糙的核弹,它的威力虽然不足以按照全面核战争时代的标准,然而在恐怖主义者眼中,它所带来的震慑绝对要优于“9·11”事件。中央情报局称,本·拉登的“基地”组织曾与车臣独立运动分子接触,计划以3000万美元和鸦片来换取核弹头,然后改造成“手提箱式炸弹”。这个真相未知的计划倒颇有几分著名美国军事科幻小说家汤姆·葛兰西的味道。在他的作品《恐惧的综合》中,中东恐怖分子在得到一枚以色列遗落的核弹后,将其运到美国,并把它安置在了举办橄榄球超级杯周末的玫瑰碗体育场。

作为针对新形势的回应,美国正在研制小型中子弹与“核钻地弹”等武器来满足“反恐战争”的需要,不过克林顿政府时期的国防部副部长约翰·多伊奇认为,这些研制工作削弱了美国劝说其他国家远离核竞赛的信服力。就好像“一个老烟枪在劝说别人戒烟或劝别人不要吸烟”。总之,核武器作为毁灭人类威胁的日子虽然已经过去,然而世界不会很快摆脱它,因为它们仍然有许多令人兴奋而战栗的用途。■

《奇爱博士》 与“原子弹兴奋症”

“如果说到重塑战后美国乃至欧洲文化的力量,那么没有什么比原子弹更有影响力了。”加州大学传媒学院教授玛格特·亨里克森在其著作《奇爱博士的美国——冷战核威胁下的文化与社会》中,认为这些足够毁灭世界几十次的致命武器不仅决定了冷战时代中东西方两大阵营的政治、外交与战略决策,也深远地影响了西方世界的社会意识形态。

( 电影《奇爱博士》剧照

)

( 电影《奇爱博士》剧照

)

在作为流行文化风向标的好莱坞电影中,最初的原子弹代表了纳粹企图继续祸乱世界的阴谋。在希区柯克的《美人计》中,美国政府为了在冷战军备竞赛中超越苏联,不惜求助于纳粹分子,以发展反人类的邪恶技术。50年代,原子弹本身就成了引起一切灾祸的根源,它引来的不是企图毁灭人类的科学狂人,就是外星侵略者,诸如《地球岿然不动之日》与《来自北极的怪兽》,触发这些异种与恐龙骚扰人类的诱因常常是不加节制的核试验。1951年,杜鲁门总统成立了联邦民防委员会,通过广告、电影与小册子传授如何将地下室改建成核袭击避难所,卡通人物海龟伯特在动画片里喋喋不休地教育孩子该如何在空袭警报响起的同时迅速钻到桌子底下,保持俯卧姿势并将两手交叉在胸前。在整个50年代,纽约市政府就花费了16万美元,为中小学生制作了250万条身份手链,以便在苏联先发制人的核打击后能使焦急的父母辨认他们的尸体。甚至连《新闻周刊》与《美国新闻与世界报道》,也常常刊登诸如“核弹来临时,你的投资怎么办”,“如何防护辐射尘”之类的文章。防空掩体建造也成了日常生活的一部分。在整个50年代,全美大约修建了80万个掩体,甚至建筑公司也推出了不同规格的地下掩体建造服务——从仅售13.5美元的“狐狸洞”到造价5000美元,带有电话、床铺、淋浴卫生间,乃至盖格计算器的“豪华套房”。《生活》杂志甚至刊登了一篇报道,描述康涅狄格州一对新婚夫妇是如何利用蜜月时光将自己的地下掩体布置成为一个灾难来临时的安乐窝。

在近乎绝望的恐惧下,一种焦虑与放任自流同时并存的现象在广岛与长崎核弹爆炸后诞生的青年一代中流行开来,丹尼尔·贝尔甚至自造了一个名词“原子弹兴奋症”来描述这种充满悖论的文化现象。正是在这样的气氛中,青年一代一面学习如何戴上防毒面具,一边倾倒于《无因的反叛》、《狂野的人》中骑着摩托车,穿着Levis牛仔裤,烟不离口的詹姆斯·迪恩和马龙·白兰度。

( 1961年6月初,美苏首脑肯尼迪和赫鲁晓夫就控核等国际问题在维也纳举行高峰会谈

)

( 1961年6月初,美苏首脑肯尼迪和赫鲁晓夫就控核等国际问题在维也纳举行高峰会谈

)

然而在古巴导弹危机后,杜鲁门与艾森豪威尔时期的恐慌与焦虑在迅速下降,欧洲与美国人终于发现苏联人也并不像莫斯科所宣传的那样,随时准备进入并乐于接受核战争。根据盖洛普民意测验,1959年,64%的美国人将核战争列为最恐惧的灾难,而到了1965年,这个数字只有16%。越南战争虽然把美国拖入了泥潭,但也使得美国公众将注意力转移到了遥远的东南亚,不再理会只有理论上可能的苏联核打击。对于核武器的恐惧逐渐转变成了对于掌握这些杀人工具的政府的不信任,由此促成了“要做爱,不要作战”的花童与“地下气象台”的暴力革命计划。所有这一切质疑,都在著名导演斯坦利·库布里克1964年拍摄的《奇爱博士》(“未来三部曲”之一)中达到了顶峰。虽然电影对美国整个核战略和它的制定者们,包括大学知识分子、军人与政客来了个大挖苦,然而正如电影的副标题那样,整个美国却开始停止担忧并开始爱上核弹,“一种健康的讽刺情绪终于全面取代了50年代的惴惴不安”。7年后的“水门事件”似乎也标志着美国公众对于“掌握核时代破坏手段的超级权力的疏远和不信任”是完全正确的。作为回应,提莫西·利瑞、披头士、詹妮斯·乔普林和杰克·克鲁亚克等用“大麻政治”、禅宗、冥想、打坐和迷幻摇滚乐来作为反抗,提莫西·利瑞甚至曾竞选过加州州长,他和志同道合者还一本正经地计划往公共饮用水系统中添加LSD致幻剂,使大家在“飘飘欲仙”的情况下把这个国家连同那些“核按钮”从不负责的政客手中解脱出来。■

真正的“原子弹之父”

( 第一颗原子弹在新墨西哥州的阿拉莫戈多空军试验基地成功爆炸

)

( 第一颗原子弹在新墨西哥州的阿拉莫戈多空军试验基地成功爆炸

)

真正的原子弹之父不是大名鼎鼎的奥本海默,也不是爱因斯坦,而是利奥·西拉德博士,一个出生在匈牙利的矮胖子,爱好想入非非的物理天才。1933年9月的一个黄昏,他正在伦敦南安普敦大街上无所事事地闲溜达,突然想到了威尔斯的科幻小说《获得自由的世界》,小说中描述了原子裂变所释放的能量,使得人类企图把它当作毁灭敌人的终极武器,最终使几百座城市在“原子爆炸的冲天大火”中化为灰烬。在理论上,释放这种惊人能量的方式很简单,就是用中子不断去轰击原子,以维持原子的分裂反应。移居美国后,他积极主张尽快开始对原子裂变反应做实用研究。1934年,在华盛顿康涅狄格大街的卡内基研究所,尼尔斯·玻尔借助一台粒子加速器,成功地使铀元素在中子轰击下变成了钡。接下来的故事就是公众熟知的情节,在获悉柏林开始禁止出口铀矿石,并开始尝试制造反应堆后,西拉德和另一位流亡匈牙利的物理学家尤金·威格纳8月1日一起拜访了爱因斯坦,后者口授了一封写给罗斯福总统的长信,认为原子的裂变反应使“一种威力强大的新型炸弹”的问世变得“可以想象”。这封长信由曾担任全国复兴总署首席经济学家的亚历山大·萨克斯于10月21日呈交到了白宫,最终促使了“铀委员会”的成立。■

“启示录时代”大事记

●1939年8月2日:在纽约长岛度假的阿尔伯特·爱因斯坦被利奥·西拉德博士说服,口授了一封致罗斯福总统的长信,简要介绍了原子裂变的原理以及它可能在军事上的用途。

●1941年12月7日:日本联合舰队偷袭珍珠港,同日,在加州伯克利大学的实验室,一个绿乎乎的斑点——1微克人工提纯的铀235样品出现在摄谱仪收集箱里。

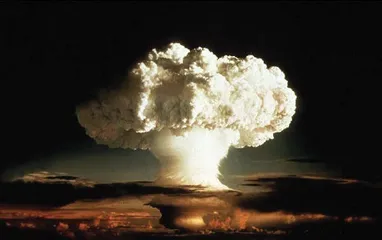

( 第一颗氢弹“迈克”

)

( 第一颗氢弹“迈克”

)

●1942年12月2日:在恩里克·费米的指挥下,芝加哥大学建造了一个高16英尺的铀——石墨反应堆,成功地实现了第一次受控连锁反应。

●1944年12月:根据“曼哈顿工程”的需要,美国在华盛顿附近的汉福德,以及田纳西州的橡树岭建造了巨大的气体分离工厂,生产钚与浓缩铀-235。

●1945年7月16日:在代号“三位一体”的试验中,第一颗原子弹“瘦子”在新墨西哥州的阿拉莫戈多空军试验基地成功爆炸,当量为2万吨TNT炸药。

●1945年8月6日:当量1.5万吨的“小男孩”被投掷在广岛,造成大约68000人当场死亡,在其后的数年中,死于核辐射的人数大约在7万人左右。

●1945年8月9日:当量2.1万吨的“胖子”被投掷在长崎,造成大约38000人当场死亡,在其后死于核辐射的人数大约为35000人。6天后,日本宣布无条件投降。

●1949年8月29日:苏联成功地在哈萨克斯坦爆炸了自己的第一颗原子弹,其设计方案很大程度来源于曾参加过“曼哈顿工程”的德籍物理学家克劳斯·富克斯,这一泄秘事件使得美国在50年代对洛斯阿拉漠斯的工作人员展开调查,被无端牵连的甚至包括计划主持人罗伯特·奥本海默。

●1951年11月1日:美国在内华达州核实验场开始代号为“轰鸣”的实验,测试实地战场上原子弹闪光、辐射尘的杀伤力,成千上万的陆军士兵被毫无遮蔽地安置在距离爆炸中心6公里的地方。

●1952年11月1日:美国在马绍尔群岛试爆了第一颗氢弹“迈克”。

●1960年11月15日:美国海军的“乔治·华盛顿号”潜艇成为第一艘携带核弹头的潜艇。

●1962年10月:古巴导弹危机,伯特兰·罗素曾写信给肯尼迪总统,谴责他“企图将世界拖入危险的境地”。而肯尼迪的回复则是,“与其把精力放在企图捉小偷的人身上,不如放在小偷自己身上”。

●1963年10月7日:肯尼迪总统签署了“限制核实验协议书”,倡议禁止在大气层,水下和外太空进行核实验。

●1964年1月:《奇爱博士》上映。

●1972年6月26日:尼克松与勃列日涅夫签订了《限制反弹道导弹系统条约》。

●1983年3月23日:里根总统宣布启动被民间谑称为“星球大战计划”的“太空战略防御计划”,旨在利用地面反导弹系统和激光、定向能与撞击式太空武器拦截袭击美国的战略核导弹。

●1987年12月8日:里根总统与苏联领导人戈尔巴乔夫签署《中程导弹条约》,有史以来第一个决定完全销毁某类核武器的协定。

●1992年6月23日:白俄罗斯、哈萨克斯坦以及乌克兰等苏联加盟共和国决定将苏联遗留在境内的核武器销毁,并送还俄罗斯。

●1992年9月23日:美国进行了最后一次地下核实验。■