演出:《阳台》:中国式样板喜剧

作者:马戎戎(文 / 马戎戎)

不论从哪个角度看,3月31日在北京海淀剧院上演的喜剧《阳台》都是传统的:它讲述的角色发生在当下:被欠薪的民工、包二奶、拿回扣的城建官员;它的角色形象完全符合民间想象:小人物憨厚机智;官员贪婪又笨拙。故事的模式是自“三言二拍”之后就被草根民众所熟悉的:走投无路的小人物却巧遇可以主宰一切的大人物,而他又正好盲打误撞地拿到了大人物的把柄。故事的结局是符合劳苦大众的天真愿望的:阿凡提式的小人物达成了自己的愿望,愚蠢的巴依老爷得到了应有的惩罚。身兼制作人、导演、编剧、演员数职的陈佩斯也说:“我们的戏非常的传统,因果报应,有因有果,基本上是劝世的作品。”

显然,观众们非常喜欢这部“劝世喜剧”。在四川,陈佩斯的台词“头可断、血可流,裤儿绝对不能脱”迅速流行起来;而在昆明的演出结束后,《阳台》的滇版剧本卖出了200万元;在北京,记者在海淀剧院的售票处看到,演出开始前两个小时,售票处已经排起了买票的队伍。在当下,一部道德观念浓厚的劝世作品不但没有招致“迂腐”的嘲弄,反而能得到票房和评论的一致叫好,这或许是因为陈佩斯抓住了中国喜剧的精髓:“三一律”结构和错落有致的舞台表演。与央视由于小品著作权官司结下“梁子”之后,陈佩斯关上了小品这扇窗,却打开了舞台剧这扇门。

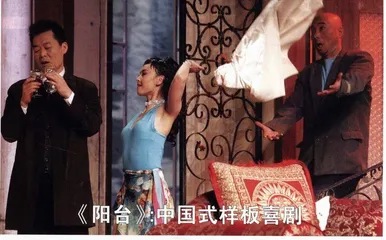

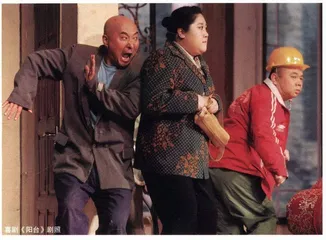

《阳台》的舞台布景相当简单,除了 一场发生在工地上的序幕和一场在售楼样板间的插曲;80%的时间,观众所看到是座典型的公寓房的内景,而整部戏最重要的戏剧冲突,全部发生在这个房间里,故事的发生时间也浓缩在一夜一日。和所有常见的公寓房间一样,舞台上设置了阳台、床、门、浴室;随着情节的推进,房间的所有部分在戏剧表演中都摆脱了“布景”的局限,成为“道具”。戏中有这样一段:被民工逼债而跳楼的包工头陈佩斯大难不死,掉在官员侯处长私宅阳台上,却不知道房内还有侯处长一人;而等待售楼小姐来相会的侯处长同样不知道阳台上有一个闯入者。陈敲阳台仁的门,侯开大门扬声迎客;门外无人,侯退进房内;听到迎客声的陈进房发现无人,疑惑退回阳台;陈又敲门,侯又开门。一进一退之间,互相误会的人物在同一空间中自由进出、对话,宛然有“三岔口”的风范。这也是陈佩斯的得意之笔:“这是我们中国喜剧的特点,是西方人想都不敢想的表演方式。”

但表演方式毕竟只是技术层面上的探索,“三一律”和“三岔口”的精髓在于,将所有的人物矛盾集中在一个空间之内,从而将戏剧冲突推向一个非常规的极致状态,在这样的状态下让观众在欣赏剧中人物非理性的举动时产生愉悦。《阳台》正是这样做的,从第一分钟开始,人物就进入了人生中的窘境:包工头既要躲避追债的乡亲,又要躲开和偷情男女共处一室的尴尬;侯处长和情人共处一室,原配却找上门来。处在这种情境之中的人物,已经根本无需借助“搞笑台词”和夸张的肢体动作。正如陈佩斯所说,在这种情况下,“原本不是传统意义上的‘包袱’也成了‘包袱’”。

至于为什么将剧名定名为《阳台》,陈佩斯是这样解释的:“阳台是私人空间和自然、社会空间相交替的地方。你通过它可以看到外部世界,同样外部世界也可以通过它看到你。我们故事的主人公之一就是通过阳台无意当中进入了家庭的私生活,引起了这个家庭的裂变,产生了一个很有趣的故事,所以我们选择《阳台》为故事名。另外阳台是晒太阳的地方,把生活当中常见也私密的东西放在阳光下、大庭广众之下就觉得很可笑、很好玩。在阳台上,我们可以看出现实生活中生活的非理性状态,能够看到由于这些非理性的生活,以及非理性的行为给自己带来的直接恶果。”

陈佩斯:喜剧是硬指标

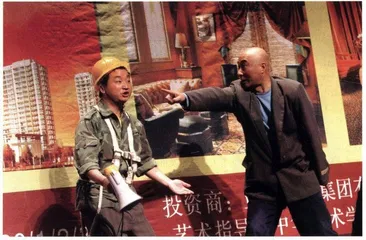

喜剧《阳台》剧照

三联生活周刊:你曾说,喜剧是一种技术含量很高的艺术,那么《阳台》的技术含量在哪里?

陈佩斯:我想先问你,你觉得《阳台》和这些年其他的喜剧作品一样么?不一样吧。关健在于方法不同。只有一些时尚的话题,好玩的形式和演员的表演并不叫喜剧。真正的喜剧存在于喜剧的结构和喜剧的故事之中。结构复杂了,巧妙才能在其中;结构复杂了,演员才能表现出来。这在《阳台》里表现得很明显,《阳台》里传统的三翻四抖退居二线,很多台词根本不是喜剧台词,但在一定的情境之下就成为包袱。比如侯处长下跪求婚,他先是对情人下跪求婚的时候一点都不可乐;但接下来老婆来了,他不得不对着他厌恶的老婆再说一遍同样的台词,就成包袱。

三联生活周刊:《阳台》里没有搞笑的台词,也没有过度夸张的噱头,你当初如何敢确保一定会达到你所要的效果?

陈佩斯:喜剧效应是硬于指标,在这个结构中,这个点观众一定会笑。

三联生活周刊:那你如何来设置这个结构?

陈佩斯:大概从1998年开始,我开始探索“窘境”,就是把一个人如何放在一个“窘境”之中,让他的行为自然成为喜剧行为。发现、总结、应用,是一个很科学的行为。

三联生活周刊:那你为什么不继续拍电影了呢?电影的故事和结构不是更完整么?

陈佩斯:电影要依赖的手法太多,舞台更加纯朴,更加拓展人的可能性。

三联生活周刊:但你的舞台手段很传统,也很简单。

陈佩斯:他们追求的都是外化的形式感。我追求的形式感不是外化的形式感,我的形式感蕴涵在我的故事里,蕴涵在每一个情节推动的逻辑里。

三联生活周刊:小品也是一种舞台演出形式。如果没有当年和中央电视台的著作权风波,你现在还会演小品么?

陈佩斯:话剧艺术是大房子,小品只是小玩意儿;现在对我来说,小品太浅了。

三联生活周刊:作为一个演员,你不希望能够得到更多的笑声么?你不认为,电影和电视小品的受众比舞台剧更加广泛么?

陈佩斯:我是为了依赖更广泛的基础生活的人么?你说的是直接受众的广泛,但走在王府井的大街上、在百货商场里那就叫广泛么?我觉得爬到很高的山顶上,对脚下景物一览无余才是广泛。而且我不觉得电影的受众更加广泛,我们的电影没有章法,一直是宣传工具,得不到钱,只是赔钱。我们的《托儿》只有6个人,在全国拿到了4000万元收入,投入产出比远远高于《英雄》,你说哪个更广泛?现在都跟我谈受众面的问题,我最不爱谈这个问题,就像谈出镜率一样,忒俗。