压缩DVD之乱

作者:王小峰(文 / 王小峰)

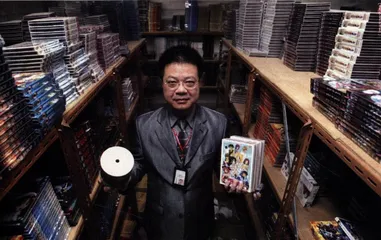

2004年6月,香港海关破获一宗最大盗版光盘案。图为储存中心内的盗版盘

最近10年来,音像行业一直是与盗版市场争夺仅有10%的市场份额

从电脑城到音像城

压缩DVD不是今年的新生事物,去年就出现了,当时这种压缩技术还主要用于电脑上,还没有把电脑和DVD技术打通。从当时这种技术的盗版应用上看,基本上都属于电子出版物,这些盗版一度占据了电脑城,对音像业的影响不是太大。“所以行业内并没有太重视。从管理部门来讲,也没有高度重视。”陈通说,“今年四五月份,这个技术发展到可以在现在有的DVD机器上播放了,但是我们在检查中,并没有在音像店里发现这种压缩DVD,这时候还只是在电子市场和软件市场上流行。因为电子出版物不归文化部门管理,我们也跟有关部门反映过,但是没有得到重视。”

这就叫唇亡齿寒。很快,这种压缩技术在电子出版物上被应用到炉火纯青之后,开始把目标对准音像制品。解决在DVD机器上播放的技术并不是一个困难的问题,因为它不是新的技术革新,仅仅是程序上的改进,这对于从事软件开发的程序员来说易如反掌。所以,在极短时间内,这种技术便成了音像业的大规模杀伤性武器。清华大学的一位专家给压缩DVD定性:它不是什么新技术,只不过是目前多种压缩技术中的一种而已,而且绝对不会成为主流。它的技术不成熟,它是DVD的壳,VCD的瓤,欺骗消费者。现在流传一种说法,压缩DVD介乎VCD和DVD之间,事实证明,从数据流的对比上看,它的质量是小于或等于VCD,根本不是在两者之间。

今年9月底,在广州举行了第一届国际音像博览会,来了很多经销商,包括很多制片方,经销商除了一线的还有二线和三线的。很多经销商是除了做正版,同时也做盗版。这次热热闹闹的博览会,的确给很多音像公司带来不少商机,老总们在为新的一摞订单喜笑颜开的时候,有人开始把魔爪伸向了音像业。一个月后,老板们的欢颜变成了愁容。因为这次博览会来的经销商还有二级和三级的,他们很快与掌握这种压缩技术的人勾结在了一起,音像博览会变成了盗版接头会。国庆节刚过,压缩DVD就快速推向市场,各地音像城都出现了这种光盘。10月底,开始有经销商退货,这引起了音像发行公司的注意,11月初,音像公司的老总们坐不住了……

音像业为什么如此弱不禁风?

最近10年来,音像行业一直是与盗版市场争夺仅有10%的市场份额,李燕说:“本来正版占据大城市,盗版占据乡镇,长期共存很多年。”而李燕所说的“大城市”也仅指像北京、上海和广州这样的经济发达城市,更多的省会一级的城市仍是盗版为主。好在中国地大物博,人口众多,绝对的数量大这个基数让仅有的10%市场份额仍有一定的生存空间,中国音像产业也就是靠基数大这一点才生存下来。

而在这10%的正版份额中,电视连续剧几乎占去一多半的份额,很多发行公司专门以发行电视连续剧为主,就是因为看中它这一点。所以,这次的压缩DVD之灾,对很多公司简直就是毁灭性的打击。记者在广州音像城发现,这个中国最大的正版音像批发点,每一家摊位上摆放最多的就是电视连续剧,昔日的抢手货今天摆在那里无人问津。

最近10年,中国电视剧制作发展非常快,在短短几年内,内地电视连续剧无论从数量还是质量都很快超过了港台,内地电视连续剧的消费成了音像市场的主流,从音像零售店的销售来看,销量最大的是唱片,其次就是电视剧。但这些年唱片在制作发行上不仅品种少,而且内容不吸引人,所以这个市场也非常难做,一张唱片和一套电视连续剧的市场份额相差十几倍,发行公司更愿意做电视连续剧,电视剧也成了音像业利润的增长点。所以,抢购电视连续剧的发行权就成了众多音像公司的目标之一,为了能得到一个节目发行权,发行公司相互竞抬版费。郭子龙说:“盗版压缩DVD 出现之前,影视剧制作的版费已经占了总投资的30%左右。三四年前,才只占5%左右。他们增加25%,跟我们音像业的发展是有关的。”但这样做的结果就是无形中给发行公司增加了成本,发行压力越来越大。李燕说:“前几年比较好的时候,电视剧占公司营业额的60%以上,去年也占30%。今年也就20%左右。以前我们每年做200部,因为市场恶性竞争,版权费高得离谱,所以我们今年做得最少,相对损失也是最小。”而像广州冲击波音像公司今年就比较惨了点,他们购买了大量电视剧版权,却遇到了压缩DVD。在版费提高的情况下,销售额并没有按正比提高,所以利润空间越做越少。可是,不做反而连盈利的机会都没有,所以音像发行公司发行电视连续剧,只希望通过绝对的数量来赢利,毕竟他们看到,在盗版市场上,电视连续剧的盗版是最少的。但是随着刻录光盘和网络下载的兴起,电视连续剧的生意也越来越不好做了。

郭子龙说:“2000年,广州音像城的销售额四个多亿,2001年八个多亿,2002年十六个多亿,2003年十八个亿。2004年,到现在为止,我听说六个多亿,这一年也快过去了。今年开始是刻录光盘,把音像市场吃掉了60%,然后是互联网下载,国内也没办法。接着就是压缩DVD,打击一个接一个。”李燕说,“我们的心理都快承受不了了。”

所以,这次压缩DVD 一出现,本来就已脆弱的音像业,一下就面临着被蚕食的危险。10年来,电视剧内容一直是民族音像产业的支柱,这根支柱要是倒塌了,可以说民族音像业的半壁江山就毁掉了。而恰恰在电视剧市场最弱不禁风的时候,压缩DVD又让他们雪上加霜。

在美国,DVD的生产有着严格的质量控制和检验程序

多米诺骨牌效应

当记者给制片人张纪中打电话,询问有关压缩DVD的事情时,他还不知道有这么回事。当他搞清楚之后,便开始有些担心。不过,他还是很认真地在算一笔账——比如他制片的《天龙八部》,卖给电视台8万元一集,全国能卖给10家电视台,这样每集能收回80万元;卖给发行公司12万元一集;海外发行40万元一集。他说:“国内市场收回成本,海外市场是纯利润。”但是现在并非每一部电视连续剧都有海外发行的,像《天龙八部》这样的电视剧毕竟还是少数。

而与此同时,李燕这样说:“我们这个行业的人自己知道它的危害性,但我们的上游制片人反应不如我们快,他们在半年前就拍片子了,拍之前他们就把音像版权的1/3收入计算在里面了。现在这1/3可能就没了。利润没了,现在还有可能亏本。他们现在还没反应过来,只有等到把片子拿出去卖卖不掉的时候,才会明白。”

前段时间,中央电视台播出一部电视连续剧《龙票》,反响非常好,发行公司估计至少卖掉六七万套没有问题,但是受压缩DVD的影响,只卖出去一万套,而这部电视剧的版费高达500万元,所以亏损了300万元,以至电视剧的第二部现在发行公司也不敢发行了。李燕说:“我们现在已经不发连续剧了,10月份发了几个,都是亏的。”刘志刚说:“近几个月音像版权交易处于停顿状态,目前版费已经降了30%左右,即便这样也不敢碰。我们公司前段时间发的《秦王李世民》也不好。”

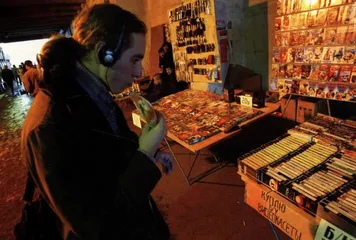

俄罗斯最大的盗版软件市场

压缩DVD把一度完整的产业链条打破了,多米诺骨牌效应开始起作用了。陈通说:“它打击了我们整个产业的信心,对他们信心的摧毁是最严重的。虽然音像批发零售店很少有盗版压缩DVD,但是我们这些流通网络,就是因为有这种盗版,就不敢再去经营新的DVD连续剧。有的甚至在退货。所以,最核心的打击是对我们音像界的信心,并且,这种盗版下一步在质量上再进一步提高,技术进一步完善,控制不力,都会动摇我们产业的根本。”郭子龙说:“我现在听到的消息,做影视制作的公司现在也坐不住了,也到相关部门反映情况。”

李燕说:“加工厂没生意做,一套电视连续剧能加工几十张光盘,一张CD只有一张,加工厂当然愿意加工连续剧。现在加工厂这两个月都是亏的,他们可能铤而走险做盗版,这又成了恶性循环。”同样,印刷厂现在也受影响,以前一部电视剧要印不同的封面和塑料包装盒,现在只需一张纸片就可以解决所有问题,每个环节的耗材消费都开始减少。而更主要的是,当这种价廉压缩DVD出现后,音像租赁业务也受到冲击,原来出租一张光盘的价格是5毛钱,一部20集的电视连续剧需要10元钱,现在花20元钱也可以买一部电视剧,既方便又实惠,租赁的人越来越少,如果音像租赁行业冲到冲击,会有多少租赁点倒闭?又会有多少人下岗?

当然,压缩DVD影响最大的还是电视剧制作,现在电视连续剧的发行版费已占到制作费的1/3,如果这一部分收入没有了,制作方只能从电视台获取更多的收入。但从目前情况看,电视台是买方市场,制作方想从电视台获得更多回报不太可能。如果电视台有提高价格的可能,就意味着电视台每年收购电视剧的绝对集数相应减少,这就会有更多电视剧失去在电视台播出的·机会,一些影视制作公司会因此倒闭。如果电视台不提高电视剧收购价格,制作方只能减少制作成本,这样将意味着中国电视剧制作水准和质量将出现一个巨大的滑坡。不论怎样,中国电视剧都将面临一场灾难。

万一消灭不掉压缩DVD

一个可能的结果是:压缩DVD在相当长一段时间内无法真正消灭掉,而只要它无法消灭,音像业就会一直受到灭顶的威胁。一旦这次打击行动变成拉锯战,那对音像业产生的负面影响是难以估量的。所以,老板们都显得忧心忡忡。

在广州的一些音像批发点,因盗版的激烈冲击,一部部电视连续剧都积压在此

郭子龙说:“要对盗版者绳之以法,送到法庭的门槛要放低,现在一定要扭转做盗版有做白粉的利润而没有做白粉的风险的观念。前段时间,有些做盗版的听说要严惩做盗版的,吓得他们都去做正版了,后来发现根本没有这回事,就又回去做盗版了。我们总不能天天说狼来了,一定要真的动手。”

但是政府在打击盗版问题上的力度受到质疑。如果真的有决心打击盗版,它不至于还占有90%左右的市场份额。郭子龙说:“为什么抢劫银行的案子破起来就快,而盗版的案子很容易查却不查呢?我们每年查处了多少盗版光盘,有几亿张,法院判了多少人?一年又出现了多少做盗版的千万富翁?”据记者了解,在广东地区,最开始做压缩DVD的盗版商盈利已经超过500万,对他们来说,查处一个窝点根本不会给他们造成什么损失,即便这次打击压缩DVD 破获的最大一起案子,查获的光盘也不过144万张,200万元左右的成本对于这些盗版商来说,根本无所谓,只要他还自由,几天内就可以再把损失的钱盗回来。陈通说:“我们一定高度重视,一定要比打击《英雄》和《十面埋伏》盗版的力度还大。”都是知识产权,为什么《英雄》和《十面埋伏》就比别的音像制品更有知识产权呢?政府部门为什么不能像对待这两部电影一样对待所有音像制品?难道民族音像也还有亲妈养的后妈养的之说?政府部门用这种思维方式对待盗版问题本身就不对。这次是压缩DVD威胁到民族产业了,如果没有威胁到,是不是那90%的盗版就不管了?

还有,地方保护主义在纵容盗版。据中凯公司的一位打盗负责人透露,他们每次到地方去打盗版,常常是文化局的负责人今天抓了盗版商,明天就放出来,还不如割韭菜。或者之前就通风报信,让盗版商逃匿。他还介绍说,在湖北某地有一个盗版音像制品的批发市场,而与这个市场一街之隔的就是文化局,但文化局听之任之。中凯公司每年花在打击盗版上的费用有600万元之多,但是收效并不明显,可是不打击的话,仅存的那点市场盈利也会被盗版吞噬。他说:“文化部重视没有用,关键是各地的文化局,他们不重视,盗版就没法治。”

打击盗版还有一个问题,那就是各部门配合问题。郭子龙说:“我们没有执法权,文化部门也没有,必须由公安人员介入才行。”的确,在他们打击盗版的过程中,常常遇到这样的问题,盗版商只要把仓库锁上,文化局的人就没办法,因为他们没有搜查权。多年以来,音像制作发行公司反倒成了打击盗版的主要力量,真正该管的部门反倒成了配角。

各个部委在协调上也有问题,拿这次压缩DVD来说,当这种压缩制品以电子出版物流行的时候,相关部门为什么没有及时处理?如果能防患未然,不至于波及到音像行业,也不至于对电视剧产业造成威胁。如今这种压缩DVD已经让盗版商和消费者尝到了甜头,再去打击可能就会更麻烦。陈通不无担忧地说:“作为行业管理部门的人,我最担心它进入广大的农村地区或中小城市,因为这个产品的质量不是太高,所以有可能被对质量要求不是太高的消费者接受。”他还说,“我们的音像零售出租店卖DVD压缩光盘的是非常少的,还没有泛滥到我们难以控制的地步。地域上主要集中在北京、广东、沈阳、成都音像业比较发达的地方。专家鉴定过,认为这是一个过渡技术,是没有发展前途的技术。但是作为我们管理部门来讲,不能这样下结论,我们认为这个市场控制不利的话,可能会对音像业带来毁灭性打击。”郭子龙说:“压缩DVD对中国音像市场的影响并不是它占有了多少份额,而是带来一种恐慌。对全国二级、三级批发商产生恐慌,他们采取消极态度,纷纷退货。新片我们下降了30%,经典片下降了70%。”

实际上,广州的音像联盟这些日子一直天天开会,商讨对策,但目前还拿不出一些太好的办法,只能寄希望政府部门。同时,他们也都做好了两手准备,万一打击压缩DVD变成了一个长期的拉锯战,他们便进行战略调整。李燕无奈地说:“现在很多老板都去做别的行业了,这个行业环境这么恶劣,谁还愿意投资啊。我这么多年都习惯了,好做的时候就多做一点,不好做的时候就少做一点,再不行公司就裁员吧。”郭子龙说:“打不好,会出现什么局面?资金转移,人才流失,这是致命的。民营音像企业也就是在这几年才开始发展起来,从最开始不允许民营企业从事音像发行,到现在已经成为主流,占全国音像总份额的85%,如果这个行业有了灾难,政府没有办法的话,会导致这个朝阳产业不再朝阳了。”

大圣唱片公司老总李坚告诉记者:“现在很多音像公司都打算做唱片了。今年刀郎的大卖,让音像公司的老板对做唱片增强了信心,所以明年都考虑去做唱片。”大圣公司是今年广东地区惟一盈利的音像公司。与此同时,一些北京音乐界的人员开始流向广州,这个信号其实已经说明,广东音像界的老板们对做影视已不抱太大的信心了。

李燕说:“歌手本来是靠出唱片挣钱的,拍MV是为了宣传自己。可是有了盗版之后,出唱片反倒成了宣传自己,只能靠演出挣钱了。”出唱片跟音像产业反倒没什么关系了,她想不出来,如果有一天影视也面临这个问题的话,制作公司拍电视剧到底是为了什么。

乌克兰一家地下DVD盗版工厂被查获

最初录制声音的长筒

大量的制作,衍生出胶碟的发明,取代了传声筒

稍后发明的录音机、磁带可作循环再录音

自从电脑普及以后,数码音效录音越来越普遍,不同类的碟片相继出现

MP3成为现今最流行的音效录音,它既节省空间,也方便使用

从密纹黑胶到压缩DVD

尚进

当爱迪生1877年对着自己设计的腊管锡箔声波震动器,朗诵了8秒钟《玛丽有只小羊》时,公众只是将此视作人类被记录下来的第一声,并没有人惊呼此技术对人类娱乐的改变。直到贝里纳留声机公司开始生产留声机和唱片,那些欧洲乐师们才如梦初醒,但他们坚信留声机这种玩意,就如同1900年第一个唱片牌子称呼的那样:“狗听喇叭”。曾经有剑桥大学的音乐教授认为20世纪之所以古典音乐难以出现风云人物,很大程度上是留声机在作祟,有潜质的音乐人都跑去录唱片了,去音乐厅渐渐成为了社交的需要。而公众娱乐也恰恰在此时发生了变化,群体性的娱乐悄悄溜进了挨家挨户的起居室。

实际上回望,我们就会发现20世纪初开始的黑胶唱盘文化本质上并没有什么改变,依旧是盘片,播放器,喇叭的组合。但是技术的跃进,让“狗听喇叭”已经不再是讽刺,于是乎文化商人成为了这100年间新兴的职位。最初的圆盘唱片每分钟要转78次,一场《蝴蝶夫人》就得17张唱片。为了满足商业化销售的需要,每分钟33转的唱盘被设计出来,木头盘片上的纹路也从粗线条转变细化,这样的技术进步给了唱片商人们第一次暴富的机会。BBC曾经在50年代进行过统计,如果不是因为“二战”影响,1940年全球的唱片保有量就应该能够突破一亿张,33转的密纹黑胶唱片几乎成为20年代到60年代音乐文化的主要载体。

直到1963年,飞利浦公司利用磁技术将唱片变为了磁带,工业化的生产与流行音乐恰当地走到了一起。整个60年代没人有能够对“披头士”和“滚石”创造的热潮无动于衷,当时的年轻人们为此蜂拥购买磁带,极大促进了磁带替代唱片的过渡。而1967年杜比降噪技术的实现,让那些认为立体声广播比唱片更好的人,不得不彻底地妥协。更为关键的是磁带所具有的小巧便携性,让汽车音乐大行其道,音乐的流行风格也不再局限于摇滚和爵士,节奏快速的迪斯科和金属音乐因磁带音质的提高,提高了销售传播的效率。而随身听在1979的出现则让磁带音乐获得了商业上的完胜,《搅拌机》杂志将随身听的流行称为个人音乐的二次革命,黑胶唱盘将公众从音乐厅拉回了家,随身听磁带又将人们从家中释放到室外。而这技术上的小变化,直接造就了此后20年间各类随身听累计19亿台的商业奇迹。

转眼到了1980年,光盘CD的出现又一次用技术的方法洗礼了流行文化。这一次影响的已经不仅仅是音乐产业,因为CD 所具有的数码特征,让其成为了磁带和录像带必然的替代者。包括VCD和DVD,都可以说是CD技术的进化产物。2002年的《行业标准》杂志曾经写过一篇评论,按照他们的统计,这种激光光盘技术所创造的产业价值超过了30000亿美元,还不包括电影制片界在DVD版权上疯狂的收入。以至于为了保护版权,好莱坞花费大笔开发费用研制一次性光盘,试图以自毁DVD的技术来统领电影出租业。随着电脑和互联网在90年代末的流行,MP3、RM、AVI等诸多数码压缩方法出现,一张CD被压缩到了64兆以内,一张DVD也可以压缩成200兆大小,面对宽带互联网的普及,所有未来派学者都已经坚信在线音乐和流媒体电视将替代广播和电视。而压缩DVD的流行完全可以说是“娱乐业的分辨率泡沫”,互联网上流行的压缩方式被出口转内销到了传统DVD上。面对网络上BT共享软件的流行,大多数人对于压缩DVD的反应决不会比文化部强烈,但是对于普通老百姓来说,花更少的钱看更多的片子,直接成为了压缩技术被DVD化的强大动力。最近一个名为“风暴音影”的软件始终位居下载排名前列,之所以这款软件受追捧,并不是因为其共享免费,也不是因为其国人自主开发,完全是因为这个软件能一次性地实现众多压缩格式的播放,这成为互联网压缩标准泛滥时代的奇特现象。著名的博客站点Slashdot将这种压缩技术的回潮称为商业娱乐技术返祖现象。

达希尔瓦在他那本《听觉鉴赏史》中对这种技术的变化有自己的看法,在他看来,20世纪民众的鉴赏能力是科技训练出来的,唱片录音和播放新技术的不断应用,不仅大大提高了唱片的表现力,也提高了人们的唱片鉴赏能力和审美追求。民众对于高质量娱乐似乎总不满足,因为新技术总能带来新体验。而谙熟商业规律的娱乐业总会巧妙的利用这种技术的变化。