欧洲科学日

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

“欧洲科学开放论坛”会议现场

你知道ESOF吗?

ESOF是“欧洲科学开放论坛”(EuroScience Open Forum)的缩写。2004年8月25日至28日,它作为有史以来第一次泛欧性质的跨学科科学大会在斯德哥尔摩召开。会议的参加者最初预计有1500人,包括来自67个国家的科学家、政策制定参与者和记者。不过,在8月25日之前,许多人对是否真的会有这么多人列席会议并不看好。

提起瑞典和斯德哥尔摩,中国人大多一下子就会联想起诺贝尔奖、宜家、卡罗林斯卡研究院、瓦萨号沉船、斯特林堡和斯文·赫定等传奇性的名词,但对于欧洲本土的研究者,这些东西并没有太大的吸引力。就像张艺谋的《英雄》和奥运8分钟,把外国人看得目瞪口呆,打心眼儿里叫出好来,中国媒体却来不及地嗤之以鼻。

对于一个欧洲的科学家,参加这次科学大会,更多意味着以下几件事情:在8月最后的假期里,不抓紧时间去南部享受阳光和美食,反而跑到欧洲物价水平最高、食物出了名乏善可陈的城市,冒着一星期见不到太阳的危险,参加一个从来没有前例的、和自己的专业并不一定靠谱的会议。《科学》杂志关于ESOF2004的报道中特意提到了作为主会场之一的Norra Latin,一个建成于1880年的语法学校旧址,似乎要突出一下有“北方威尼斯”之称的斯德哥尔摩城中古建筑的魅力。但放眼欧洲,这些实在也是所在多有,司空见惯。对欧洲科学家来说,一个在美国举行的学术会议,无论从满足猎奇心理和带来学术声誉来说,都要比欧洲本土的ESOF2004富有吸引力得多。

正因为这些原因,最后拿到与会人员注册名单的桑伯格才显得格外欣喜:实际到会者超过1800人,其中包括350多名记者。代表33个国家的300多名学者将就环境、天文、化学、数学、社会学、科学与媒体关系等问题在大会和小组讨论会上发言。虽然从规模上还不足以同ESOF立志要效仿的美国科学促进会年会(AAAS Annual Meeting)相媲美(2004年的AAAS西雅图年会有11000名科学家、记者和公众参加),但最初的目的已然达到。

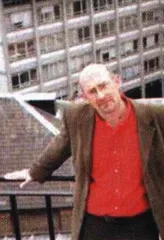

卡尔·桑伯格是任职于卡罗林斯卡研究院的一名生理学家,每年的诺贝尔生理学和医学奖便在这所世界著名的研究院颁发。除此之外,他另一个引以为傲的身份是“欧洲科学”(EuroScience)协会副主席和本次欧洲科学开放论坛筹委会主席。从1999年起,桑伯格便开始设想“创建一个平台,使欧洲人能够以一种有异于以往的方式、以一个欧洲人的视角讨论科学问题,鼓励很少碰面的人们聚在一起。”为了将这个梦想付诸实现,桑伯格做了大量工作。记者亲身感受到了他的事必躬亲:8月初,与他素昧平生的本刊记者接到邀请后,回信询问了一些情况,第二天就收到了他的亲自回复,设法帮记者解决了种种实际问题。有与记者类似情况的人为数不少,正是在桑伯格的努力下,这些人才得以最终成行。

桑伯格并不讳言这次欧洲科学开放论坛对美国科学促进会年会的大量拷贝。美国科学促进会(AAAS)成立于1880年,是世界最大的综合性科学组织及著名杂志《科学》的出版者。定于每年2月份举行的AAAS年会已有上百年历史,是目前全世界最具影响力的综合科学大会。因为本刊记者年初刚作为十名发展中国家青年科学记者之一被邀请参加AAAS2004年会,同时又是惟一受邀采访本届欧洲科学开放论坛的中国科学记者,对这两者进行客观比较,也就有了可能。

的确,从目的和形式上讲,ESOF2004与AAAS年会几乎如出一辙:同样是综合性的科学大会,不仅为来自各地的科学家提供交流和辩论的机会,也以增加公众对科学的兴趣和了解为主要使命;大会由多个部分组成,包括颁发一些科学奖项、由著名科学家做总结性和前瞻性大会报告、小规模的话题分组讨论、面向公众的展览和寓科学于娱乐之中的各类活动等;受邀请的新闻媒体大致相同,在许多会场上都能看到相熟的面孔;甚至连会议的举办地也都是海滨城市——太平洋边的西雅图,和波罗的海之滨的斯德哥尔摩。

欧洲的科学危机

卡尔·桑伯格

不过,正如古人说的南橘北枳,移植到了斯德哥尔摩的科学大会,也为欧洲而改变了味道。

最大的不同,便是笼罩在整个欧盟科学开放论坛上的浓厚政治色彩。翻开大会议题,“谁掌控着科学的方向”、“迷失在翻译中:媒体、科学与政治的关系”、“风险管理的公众参与”、“处在关键时刻的欧洲科学研究”、“在全球背景下看欧洲科学政策”、“科学的道德挑战”、“徘徊于公共价值与商业利益间的大学”、“科学能帮助治理国家吗?”……诸如此类的讨论占据了论坛的大部分内容,与之相比,真正科学层面上的讨论却显得屈指可数。而在AAAS西雅图年会上,包括来自欧洲的科学家在内,一众学者都显得特别超然物外,只为科学本身狂热兴奋,争得不可开交。《科学家》杂志记者史蒂芬·平考克因此评论说,如果说这次开放论坛是美国科学促进会年会的欧洲版的话,那它选择的模板也是十几年前的。

“退回到15或20年前,美国科学促进会和其他一些有分量的协会在推动政府增加科学预算方面做得非常成功。”桑伯格说,“它更像是一个游说者,使美国用于科学的联邦预算大幅度的增加。或许他们今天更注重科学本身,但那只是因为他们已经很成功了。”

对科学政治性话题的兴趣,源于众多欧洲科学家对欧洲本土科学研究普遍的忧虑。在中国人的语言习惯中,“欧”、“美”向来并称,而在几年前的报道中,还经常可以看到“某某研究达到欧美发达国家某某年代水平”的叙述。但事实上,今天的欧洲科学界,也面临着许多与中国类似的问题:人才外流,体制僵化,缺乏合作,政府投入不足,基础学科遭到轻视等等。英国首席科学顾问大卫·金(David King)上个月曾经根据ISI数据做了一个比较,在1997年到2001年间,欧盟15国科学家发表的ISI论文总数才能和美国打个平手。“在许多领域,美国都已经领先欧洲,并且这个差距有日渐增加的趋势。”伦敦皇家学院教授、“欧洲科学”协会主席让-帕特里克·康拉德(Jean-Patrick Connerade)说。

在8月25日的ESOF2004开幕式上,瑞典教育与科学部部长托马斯·奥斯特罗斯(Thomas Ostros)指出,要解决这些问题,必须加强欧洲本土科学家之间的联系,成立一个全欧洲的研究协调和负责机构——欧盟研究委员会(European Research Council),从而敦促各国政府加大科学投入在财政预算中的比重。肩负着这些使命的2004年欧洲科学开放论坛,自然也就无法“超脱世事,坐而论道”。

然而,良好的意愿是否能够借助这次论坛得以实现?在许多人看来,希望是很渺茫的。虽然《自然》杂志、强生公司和几个德国基金会向ESOF2004提供了大量运作资金,但作为欧洲科学巨擘的英国方面的缺席,却使人无法不对这个论坛是否能作为“欧洲科学声音”的传达者表示怀疑。尤其是世界最大的科学研究资助者威康信托基金(Wellcome Trust)从最初同意赞助到后来反悔,更加体现出欧洲不同文化间对科学发展主导方向的理解差异。

不管创始者的最初意愿如何,从现有的欧洲科学开放论坛与会者名单看来,它从根本上而言还是属于草根阶层的。正因为如此,“谁掌控着科学的方向”才会成为被讨论得最激烈的问题,而这种讨论究竟能够在多大程度上影响未来的决策,并不容乐观。一名来自德国的记者对本刊记者调侃道,如果定于2006年在慕尼黑召开的第二届欧洲科学开放论坛的主要议题还是这些而不转向单纯的科学话题的话,她宁愿直接去议会听各个政党代表吵架,可能还要更有收获些。

科学大会还有意义吗?

这次论坛中与科学有关的报告与研讨会不多,更缺乏引起轰动的新闻,害得荷兰自由撰稿人布鲁诺·范·魏恩伯格抱怨说,等于白来一趟,带不回什么新闻故事。但同时,听过另外一些专题讲座的记者们却大呼“吃不消”。

语言是一个问题。虽然欧洲人英语水平普遍很高,但也有为数不少的发言人带有浓重口音或大说“洋泾浜英语”。如果是会下拉家常,还可以勉强对付,到了讨论本来就高深的科学问题时,一下子就把外行的记者听傻了眼。在参加一个关于气候变化的研讨会时,坐在记者一侧的一位意大利记者坐了三分钟,就嘟囔了一句“听不懂”,起身便走。

缺乏同媒体配合的经验和话题过于学术化是另一个问题。记者参加过的2004年西雅图AAAS年会,组织者一年前就开始了各种文字材料的准备工作。在会议记者中心,相关的新闻稿、报告原文、科学家的背景介绍一应俱全。这些资料大多有发布时间限制,新闻发布会召开前,媒体可以先得到资料,但不能在规定时间前登出。这样,记者就可以有的放矢地准备问题,即使是相当专业的学术报告也能心里有底。

但在ESOF,类似的资料几乎付诸阙如,会议日程上只有极其简短的介绍,完全要靠现场专心听讲。许多发言人并不像AAAS年会的参加者那样富有在公众性科学大会上“做秀”的经验,还是专业会议上作学术报告的架势,幻灯片演示也充满了难懂的专业术语缩写和行话。连有着几十年科学新闻写作经验的老记者都看得眉头紧皱。

除了这些问题,向AAAS年会学习的ESOF也遇到了同样的质疑:在如今这样一个信息时代,诸如此类的科学大会,是否还有举办和参加的意义?

一个世纪以前,各国科学家因为地域限制,彼此交流非常困难。为了促成学科合作,国际数学家大会、国际天文学大会、国际物理学大会等国际性学术大会应运而生。每值会议举行之际,往往就是突破性新发现公之于众之时。但从上世纪80年代末开始,随着计算机和互联网的出现,以及专业学术杂志的崛起,科学家们越来越不需要借助会议宣布和交流自己的成果,这些学术大会也因此变得符号化,成为一个圈子里的人定期会面、对自己研究领域外的进展保持学术敏感的契机。

作为跨学科、面向公众的科学大会,AAAS年会和ESOF同样面临这些问题,而且更加严重。记者认识的一位美国天文学家就对记者说过,这类会议他是不会去参加的,因为太大,通常对学术研究没什么帮助,而且会上的新闻一般也不怎么新鲜。比如今年2月的AAAS年会,虽然新闻发布会开了一场又一场,但真正最新鲜热辣的新闻,只有包括韩国科学家成功克隆人体胚胎在内的不多几条。在ESOF2004上,发现已知最小的地外行星勉强也能算作一个。其他的新闻,只要平时关注科学报道,都能知道个八九不离十。这也不奇怪:一个研究项目周期动辄一两年,怎么可能总有突破?至于对公众的科学兴趣培养,平时各个科学媒体和组织也都不遗余力的在做,一个为期不超过一周的会议未必能改变什么。

包括桑伯格在内的ESOF筹划者并非不了解这些问题,因此,他们努力地向这次开放论坛中增加了许多AAAS年会没有的新元素,比如在斯德哥尔摩的诺贝尔博物馆、皇家公园、自然历史博物馆、斯德哥尔摩大学、德国教堂、文化中心等处举行多种形式的“科学在城中”(Science in the City)活动。活动中最引人注目的是一辆样子怪怪的小车“Amazing Profmobil”。它由一辆自行车改装而成,装有麦克风、扬声器、显示器和笔记本电脑,最适合演讲者对小群观众进行为时15到20分钟的讲演。在斯德哥尔摩街头,这辆今年3月刚刚获得了iF设计大奖的小车着实吸引了不少人的目光。

不少会议参加者和记者虽然对这届论坛并不十分满意,但也没有太多苛求。“毕竟是第一届,2006年会好的,2008年会更好——说不定会上演几年前北京和其他城市争相申办奥运会的激烈竞争场面呢,”一位瑞典会议组织者对记者说。另一个德国汉堡的记者则更加洒脱,“我来了,我看到了,我带走一大堆名片,以后可以为我的故事提供帮助,很好啊,我喜欢。你知道,不管怎样,有个欧洲共同的科学节日,总比没有强”。

“欧洲科学开放论坛”为学生开设的动手制作栏目

(本栏目图片由ES0F2004供图)

ESOF2004关注的八个问题

谁来为可持续发展买单?

绿色是有代价的。作为欧洲科学开放论坛卫星会议的亚欧环境论坛第三轮圆桌会议,讨论的主要问题是可持续发展的可持续性。有位法国国王的名言是“哪管身后洪水滔天”,虽然能源问题、气候变化和地球生态环境的恶化已经为许多政府所认识到,但采用新的能源和技术却可能在短期内显著增加政府的财政预算,而且,许多新技术在大规模采用的情况下的效率如何,也是值得反思的。同时,欧洲经验虽好,但对于亚洲未必适用。各有各的问题,与其相互指责跳脚大骂,倒不如坐下来想个两全其美的办法。许多研究者指出,亚洲拥有最为广大的引进和革新能源技术的市场,加强与亚洲的技术转换与合作,对两者都是互利互惠的事。

科学家应不应该有孩子?

前两年中国很热门的一个讨论是该不该允许博士生二胎,这个话题的欧洲版是科学家要不要生孩子。差异的根源是不同的价值观:我们的个人是为国家和社会进步做贡献的螺丝钉,他们更重视自身的发展和成就。提出这个话题的研究者同研究科学中性别歧视与女性问题的基本上是同一批人:美国的朱迪·弗朗茨,斯洛文尼亚的马卡·尤根,荷兰的马尔戈·布隆斯。他们,主要是她们,认为家庭对女性科学家在科学上的成就有着不可忽略的妨碍,生孩子更是罪魁祸首。一个有趣的说法是,女科学家生孩子有时候是赔了夫人又折兵,既影响自身的发展,又因为缺乏对子女的关怀照顾而导致下一代自身问题。BBC“XChange”节目主持人昆汀·库珀对这个话题的反应是——“我们要给科学家绝育吗?”

谁来接过诺贝尔奖的枪?

世界瞩目的诺贝尔奖是一个终身奖,有人做过统计,几乎没有得奖人年龄在40岁以下。这有点像个悖论:当他们最需要研究资金的时候往往没有钱,但功成名就不再为钱发愁时,却又来锦上添花。在这次欧洲科学开放论坛上,欧盟研究委员会研究中心(EUROHORCs)的恩内斯特·魏纳克教授和欧洲科学基金会(ESF)的贝提尔·安德森教授向25名年轻科学家颁发了第一届欧洲青年研究者奖(EURYI)。获奖者每人将得到100万到125万欧元的奖金,组建自己的研究团队,在欧洲进行为期5年的独立研究。这个奖项面向全世界的科学家,研究领域甚至包括了人文学科,无怪乎有媒体指出,这是个“诺贝尔奖的青春版”。

老龄化的欧洲何去何从?

一个瑞典人每个月交的税占收入40%以上,在一些欧洲高福利国家,早退休享受养老金是普通人明智的选择。但当越来越多的老人退休后生存的时间越来越长,而欧洲出生的婴儿越来越少时,整个社会怎么买单?几年后,享受养老金的人是否还要返回到劳动市场上竞争工作机会?外国移民能够解决老龄化的问题吗?日益衰老的欧洲是否会因此在全球竞争中败下阵来?除此之外,随着欧洲癌症、高血压、心脏病发病率的逐年增加,老龄化社会的威胁已经不再是个传说。这些老年疾病大幅度的增加了国家的医疗开支,从德国开始,医疗保险的改革已经势在必行,但这也构成了社会新的动荡因素。并不是只有欧洲人才面临老龄化浪潮的挑战,但他们站在第一排。这是“先富起来”的代价吗?

欧洲是否应该探索行星?

欧洲科学开放论坛主会场Norra Latin 一楼,摆着一具瑞典研制的探测卫星模型,看上去让人联想起纪录片中莱特兄弟时代的飞机。尽管“小猎犬2号”的失败让欧洲宇航局(ESA)很受了点打击,但Aurora项目办公室的弗兰科·奥加诺(Franco Ongaro)还是给大家描绘了一个欧洲太空探测的美好前景。探索行星是一件对科学技术充满挑战的事,登月的故事已经告诉我们,这种挑战能够为我们带来预料不到的好处:至少有超过两代人因此立志成为科学家和工程师。火星是人类的下一站,欧洲再不能让美国独占鳌头。这一次,另外一些看似与火星无关的方面也可能因此受益,比如健康、安全、环境保护和监控,如此种种。欧洲宇航局的目标,便是尽可能让这些益处最大化。

欧洲化学真的式微了吗?

波义耳,拉瓦锡,李比希,居里……这些振聋发聩的名字,无不是欧洲化学的骄傲。然而,现在的欧洲化学界却遭遇着前所未遇的窘境:尽管化学工业非常依赖于基础科学研究,尽管欧洲的化工业按产量计仍属世界第一,并且为欧洲经济和就业提供强大支持,但它在全世界范围内日渐失去自己的主导地位,创新能力和竞争力都在显著削弱。伴随着这种衰退的,是青年人不再把成为化学家作为自己的理想,使得未来的欧洲化工业很可能成为无源之水。欧洲化学是否真的将从此退出历史舞台,进而放弃在纳米技术和生物工程技术上的竞争?英国、意大利、德国、比利时、匈牙利等国的研究者指出,更多的合作,更好的教育体制,向可持续化工业转型,加强研究机构与生产厂商的联系,或者可以改变欧洲化学的命运。

谁有权拥有人类基因组?

知识产权已经成为基因研究中的一个极为敏感的话题。尽管从法律上可以为基因的专利保护寻找到依据,但经济利益、科学和伦理道德交织在一起的时候,问题就变得复杂了。目前,可以为自然情况下不存在的特殊基因序列申请专利保护已经成为共识,可如何对待自然存在的基因序列和蛋白质?虽然专利权会让发明人获益良多,但这会不会妨碍了制药业和生物工程技术的发展?在什么条件下才允许对基因组颁发专利?如何在厂商利益和社会利益间保持微妙的平衡?法律和法规是否能跟得上科学与技术的突飞猛进?为什么美国关于基因专利保护的法律规定与其他国家的都大相径庭?这些问题现在都没有人能给出满意的答案。

科学是怎么变成头条的?

如何处理好科学界与媒体的关系是本次欧洲科学开放论坛第二重要的议题。从政府官员到科学家,从出版集团到新闻记者,一干人等纷纷上台开讲:怎么把枯燥无味的科学问题变成畅销书和报刊上的头条?科学家与媒体应当保持怎样的关系?科学记者应当扮演怎样的角色?大声疾呼者?讲故事的人?还是批评家?欧洲非常希望从美国既叫好又叫座的科学媒体产业吸取经验,但问题是这似乎并非几个人的努力所能达到。而且,科学与新闻在一些着眼点上的分歧是与生俱来的,一个用数字说话,不能容忍半点不准确,一个用语言打动人,只要夸张得不过分就没问题,一个关心下个月、明年、半个世纪后的事情,另一个只问今天。一位获奖女记者在典礼上说,她的目标是写的故事让自己的祖母也看得懂。但瑞典最大的科学杂志Forskning & Framsteg 的主编说,绝大多数的科学报道,他自己能看懂就不错了。