报道:改革农业税

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

减免农业税成为体现社会公平和照顾弱势群体的重要举措

富民为先

3月5日的政府工作报告中,总理温家宝再次强调“解决农业、农村和农民问题,是我们全部工作的重中之重”。分析人士认为,从稳定大局出发,保障弱势群体能够平等分享改革收益已经成为政府下一步工作的迫切之需。他说,从所得税角度看,城里人800元以上才缴纳个人所得税,而经济条件相对较差的农民,却没有起征点和免征额之说。再从税率角度看,增值税的实际税负和农业税的基本税率相差4个百分点左右,相比之下,农业总体税负明显偏高,“收入差距的扩大是导致社会和政治不稳定的一个重要因素,这种不稳定反过来又影响到整个经济的发展”。这一点显然已经被政府高度重视。

减免农业税成为体现社会公平和照顾弱势群体的重要举措,而农民税赋问题在中国经济高速增长背景下的凸显还有另一层含义,就是“国民财富的分配重心这几年来一直是向国家倾斜”。国家信息中心预测部的周景彤曾对此专门做过深入调研,他认为,近20年农村居民收入的增长远低于全国经济增长速度,“1980~1994年,国家财政收入由1085.2亿元增加到5218.1亿元,增长了380.8%;职工平均工资收入由762元增加到4510元,增加了491.9%。而1995~2003年,国家财政收入由6242.2亿元增加到18914亿元,增长了203%;税收由6038.04亿元增加到17003.58亿元,增长了181.6%。而同期城镇居民人均可支配收入由3893元增加到7703元,仅增长97.9%;农村居民人均纯收入由1578元增加到2476元,仅增长56.9%。”他说,在“富国”和“富民”的财富分配间的选择平衡,是政府进行税制变革的主线。

“减负增收”由此而来。中国社会科学院农村发展研究所研究员张元红说,中国现行的农业税征收制度,是以1958年6月3日第一届全国人大第九十六次会议通过的《中华人民共和国农业税条例》为基础,至今已有40多年历史。“按田亩零起点计征,是计划经济时代的典型产物。”张元红认为,农业税隐含着对农民自产自用农产品的征税,与现代社会的税赋本质不相吻合。另外,农业税和农业特产税占全国财政总收入(包括地税和国税)的比例目前还不到3%,但是征收成本高,难度大,全国500亿的农业税,征收成本可能在300亿到400亿元之间。不仅乡镇干部下乡征收农业税,要用去大量人力、物力、财力,“强制征收甚至暴力征收也时有发生”。

据张元红介绍,一直以来,农村税费改革的方案仍然没有跳出“摊丁入亩”的框架,其特点是无论产量高低,都需缴纳同样多的税,“这样征收的农业税实际上就是地租”。因此,必须加快农业税制改革,而其中一个关键是树立“把对土地征税改成对商品征税”的观念——产品进入市场才征税,这是市场经济的一个基本的原则。“如果把农户的所有税费全部减免,那么他们的人均收入将增加5.4%,也就是说他们与城镇居民之间的收入差距将会缩小13个百分点。农村内部的收入差距的基尼系数将会下降1.4个百分点。”

减税对农民和地方政府都是大事

税费的扬抑曲线

这只是改革的理想状态。“事实上,各地的免征措施很有点让农民暂时休养生息、缓解基层矛盾权宜之策的意味,很像是短期内针对增加农民收入的‘优抚’措施。”国家粮食局家顾问李思恒说,政府从90年代后期就开始大力推行的“减负”在某种程度上让人误解为一种“过渡性政策”,是因为农民收入并没有因减税而获得实质性提升。

无论是“征实”还是折收代金,只要国家规定的定购价与市场价之间存在价差,就会出现“暗税”,而暗税往往导致日后农民负担的反弹。李思恒介绍,在全国市场粮价形势良好的情况下,税费改革试点中,相关地区的政府都按定购价或介于定购价与市场价之间的“综合价”与农民结算“征实量”,收上粮食后,再以市场价出售。这样所得的征实粮款和原定税费总量相比必然有所盈余,也就是“农村发展资金”,作为一块稳定财政来源,这鼓舞了基层政府改革的热情。“而一旦粮价下跌,农民按已经确定的征实数量交纳粮食,地方政府却没有办法再有‘暗税’这块收益。这样一来,基层政府的实际农业税收入减少了,为了弥补缺口,它又理所当然地转嫁到农民身上,新的收费名目又纷纷出现。”“从而出现‘正税增加了,暗税没减少,其他摊派难取消’的结果。税费总额由此大幅度增加,农民的负担开始出现反弹。”

在早期税费改革试点的实践中,“征实”和“征币”几经变化,从中隐约可以发现一个规律:当粮食丰收,供大于求,市场粮价走低时,各地倾向于“征币”;反之,则倾向于“征实”。而在这变化中,无论是粮食还是现金,农民总要多交出一块。河北魏县较有代表性:其征收的7868万元税费总额中,不仅包括了5385万元的“农业两税,提统两费”,还包括433万元的“教育集资”和2050万元的“农村发展资金”。

“钱变粮,粮变钱,农民还是感觉负担重”,曾亲历这段试点工作的农业部农村改革试验区办公室处长朱守银说。

基层财政瓶颈

中国农村基层财政面临的窘况是农业税改革举步维艰的主要症结之一。朱守银说,由于财权事权的划分关系到各级政府的职能定位,情况十分复杂,这让农村经济利益的调整变得不易。导致减税后,农民实际支出抑扬反而变化最简单的原因来自基层财政:“少收了钱,多做的事和多吃的饭怎么办?”

中国社科院农村所农村政策研究中心主任李成贵说,从90年代中期开始施行“五级财政(中央、省、市、县、乡)、分灶吃饭”体制后,主体税种如增值税全部成为中央地方共享税种,按照75∶25分成比例,中央财政拿的是“大头”;而所得税从2002年的5∶5分成,今年进一步变为6∶4分成;消费税则是100%上划。对省级财政,营业税也成为省与地方共享税种,按照2∶8比例分成。在逐级共享、上收后,地方固定税种也就剩下了房产、印花、土地使用等小税种。基层财政还有一个税种是农业税,但农业税增产不增收是人所共知的。在这个财税体制下,地方开发主体税种(增值税、企业所得税、消费税)是存在困难的,“两个税务局——地税、国税,实际征的都变成了中央税,体制上是个问题。”李成贵说。

与乡镇政府近些年逐步弱化的财权相对应的是,基层的繁要事权。“县乡两级的财政收入约占全国财政总收入的21%,而县乡两级财政供养的人员却约占全国财政供养人员总数的71%。”国务院发展研究中心副主任陈锡文说,五级分税制的实行将工商税绝大部分75%抽走,人员庞大、这些年不间断的各种教育普九、修路、公安、计生、宣传等各项刚性达标任务、借钱建企业造成的亏损性投资都是成为地方基层财政严重透支的重要原因。“大凡农民负担重的地方,几乎都是县乡财政拮据的地方,原因就是当地的经济不发展,财政没有增收的来源,而开支却呈刚性增长,财政不拨款于是就不得不加重农民的负担。”

乡镇政府面临的难题也显而易见,它几乎无力提供最基本的公共服务,现行体制没有给它留出建立公共财政的余地,反之在财权上被动地超越能力行政的色彩是明显的。

“中西部等经济欠发达地区而言,许多地方农业税收入仍占地方财政收入5%以上的比重,这样一来,减税对农民和对地方政府就都是件天大的事了。”他认为,经济越落后的乡镇甚至县级财政越严重依赖农业税的征收,而这种依赖又加剧了财产税、一般个人所得税等税收的作用和政府间转移支付作用的发挥,才导致了目前这种难以为继的局面。

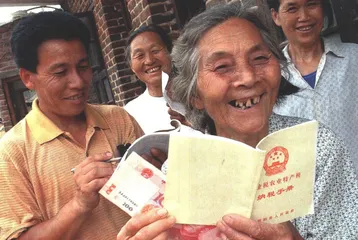

湖南省邵阳县农村费税改革实施近两年,为农民减少了负担,也增强了自觉履行税费的意识。2003年7月1日止,全县许多村一次完成全年应交税款

最后谁来支付这笔钱?

问题其实看起来很简单,就是谁为农民的减免支付这笔补贴?

中央政府现在财力充裕,相对于我国每年两万亿的财政收入,五六百亿元的农业税并不算多。一次性取消农业税、补足地方的收入“缺口”完全取决于当前中央对地方的财政转移支付体制。但李成贵说,指望中央财政全部“兜底”同样不现实,“我国的分税制财政体制,地方经济发展状况不同,地方政府既得利益也不一样,按照现行财政体制算账,对不能满足地方正常需要的,由国家通过财政转移支付来解决,但目前我国分税制财政体制任何一项转移支付都不可能全部给予解决,一般要求地方拿出相应的配套资金予以保证,再加上现行财政转移支付制度和支付体系不够健全,转移支付能力还十分有限且政策弹性过大,既不能对地方给予长期稳固的财政转移支付额度,现有的转移支付资金额度也无法从根本上满足地方政府机构正常运转和地方经济发展的需要,地方政府本级财政收入还要扛大头。”

国务院农村税费改革工作小组办公室常务副主任杨遂表示,当时中央在确定试点省份时已经明确,除了中央财政的转移支付,省级财政亦须拿出一定财力支持改革。其余的财政缺口通过配套改革自行消化。如果按平均每个试点省10亿元的口径估算,全部试点地区须通过配套改革,自行消化300多亿元的资金缺口。他说,让农业税改革真正符合社会主义市场经济的需要,符合公共财政发展的方向,其他的配套改革措施也必须及时跟进,如基层政府机构改革(关键在消肿),农业税改革与整个税制改革的配套等等,如果农业税免征后还有全国其他省市实行,那么也有必要提请全国人大对宪法有关内容进行必要的修正。“当然,中央财政全额转移支付补贴缺口的政策更应该及时出台。”

不过,仍有分析人士担心,即便全国性免征新政出台,是否会导致农民身份的进一步“特殊化”,加重城乡隔离也未可知,“真正理顺国家、集体和农民之间的分配关系,其实是在改革大框架下进行利益调整的大课题”。

资讯

农赋变奏

1992年,农民负担问题最为突出的安徽省涡阳县新兴镇,按照全镇每年的支出总额确定农民的税费总额,税费一并征收,分摊到亩,每亩地只交30元,这是现今农村税费改革的雏形。

1998年召开的中共十五届三中全会上,农村税费制度改革被列为改革重点内容,同年11月20日,国务院成立以财政部长项怀诚牵头的农村税费改革三人工作小组,开始改革的一系列筹备工作。

1999年4月,一份名为《关于农村税费改革有关重大政策问题的调研报告》(以下简称报告)以三人小组的名义上报国务院。

2002年在全国20个省市推开的农村税费改革新方案,其内容可概括为“三个取消,一个逐步取消,两个调整和一项改革”,即:取消屠宰税,取消乡镇统筹款,取消教育集资等专门面向农民征收的行政事业性收费和政府性基金;用三年的时间逐步减少直至全部取消统一规定的劳动积累工和义务工;调整农业税政策、调整农业特产税征收办法,规定新农业税税率上限为7%;改革村提留征收和使用办法,以农业税额的20%为上限征收农业税附加,替代原来的村提留。

2004年初,财政部农业税改革问题课题组近日提出建议:统一城乡税制,取消农业税,调整国家与农民的分配关系,并提出了4种选择方案。

2004年3月5日,温家宝总理在政府工作报告中谈到2004年的主要任务时说,要巩固和加强农业基础地位,实现农民增收和农业增产,五年内取消农业税。