武士归来

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

神秘的东方永远是好莱坞取之不尽的灵感源泉与票房保证,12月5日,华纳兄弟公司制作,耗资一亿美元的史诗片《最后的武士》,将全球观众带回到18世纪中期风云激荡的日本。上映伊始,虽然许多评论界人士都质疑一位西方价值观根深蒂固的美国军人何以能在短时间内迅速地为武士精神所折服,但导演埃德茨·威格显然对此并不在意:“浪漫与理想化的描写手法并未对影片的现实意义产生什么伤害,我们不过是想赞颂一种东西方共通的英雄主义精神。”

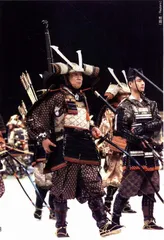

正当美国与欧洲观众被渡边谦和真田广之在影片中“向死而生,百折不屈”的壮烈故事感动不已之时,日本全国也在大张旗鼓地缅怀这个逝去的英雄时代。三个月来,日本各地举行了400余次的游行,能乐表演与文物展览,纪念武士统治的巅峰—江户时代诞生400周年。11月29日,在东京都丰岛区池袋的河滩上,近千名武士真人秀爱好者聚集在一起,模拟再现了1600年奠定德川幕府统治的关原合战。在传统的号角声中,他们分别扮演着丰臣与德川麾下的武士,用合成塑料制造的刀枪互相砍杀,负伤与“战死”的游戏参与者则依照裁判的要求退出比赛。相对于他们身上五彩斑斓的盔甲与背后的军旗,这些“武士发烧友”的身份也是五花八门,包括学生、工人、公司职员,甚至警察,其中还有两名前来游览观光的美国人。“这确实很有趣。”其中一名游客肯尼·杜德利说,“虽然我是个和平主义者,但当英雄的感觉真是不错,我觉得他们跟牛仔。杰迪骑士差不多。”

“我们对童年时代所接触的英雄都会有非常深刻的印象。”茨威克把这部作品的最初灵感归结为他17岁时观看的黑泽明大作《七武士》,从此就被日本武士所体现的极端、强烈、宿命的精神所吸引。在影片开拍之前,茨威克将黑泽明的作品几乎一部不落地重新观看了一遍,并阅读了大量关于日本武士与明治维新的研究著作。与汤姆·克鲁斯扮演的南北战争英雄伍德罗·阿尔伯林惺惺相惜,最后起兵反抗明治政府废除武士等级的氏男,其原型正是日本明治维新中的悲剧英雄西乡隆盛。

不过许多学界权威对这种浪漫的描述并不赞同,“在这场迫不及待,以学习西方为导向的革命中,武士这个对生产与现代国防都毫无用处的特权阶级已经没有任何存在的意义,武士们最后的反叛与其说是捍卫自己的理念,倒不如说是捍卫即将失去的特权。”哈佛大学日本史专家哈罗德·鲍里托说。

尽管如此,但武士精神却借助形形色色的载体影响着日本和世界。在本次庆祝活动中,东京皇宫附近的日本武道馆无疑是各国游客兴趣的焦点,在此展示的剑道、弓道、能乐、插花等以往武士用以修身养性的活动,今日却逐渐成为西方世界的新宠。“我在舞台上竭力所要表现的,就是一种迥然不同于今日的价值人生观,即以死为荣。”著名歌舞伎演员、本名藤间照薰的市川染五郎说。他年仅6岁时就因出演著名的武士复仇剧本《侠客春雨伞》而一举成名,得以享用“市川染五郎”这个世袭了7代的著名能乐艺名;而《侠客春雨伞》与《四十七浪人》也是这次庆祝活动中最受欢迎的剧目,并计划于明年登陆百老汇。当然,并非所有的项目都是可望不可即,在齐藤一泉这位65岁的驻馆剑道教师的训练班中,几乎一半学员都是来自在东京跨国企业的外国职员,“剑道无疑是武士精神的集中体现,虽然击倒对手很重要,但是它的精髓在于克制自我。今天的年轻人总觉得如果不进大公司与名牌大学就是失败者,但在这里,只要你不断挑战自己,就是胜利。”

日本武士精神借助形形色色的载体影响着日本和世界。而华纳的史诗片《最后的武士》又将全球的观众带回到18世纪中期风云激荡的日本