为什么缅怀肯尼迪

作者:曾焱(文 / 曾焱 朱步冲)

进肯尼迪白宫工作班底的时候,施莱辛格43岁,和总统同岁,被媒体称作“小阿瑟,施莱辛格”。后来他写过一本讲述肯尼迪总统任期的名著,书名叫《一千天》:从1961年1月20日正式宣誓就职,到1 963年的致命秋日,肯尼迪总共在任1037天。美国历史频道History Chan-nel的著名学者斯蒂夫·吉隆(Steve Gillon)最近披露,根据最近一次民意调查,行使总统职责仅一千天的肯尼迪在美国最伟大的总统排名中列第二位,仅次于林肯而超越华盛顿和罗斯福,吉隆的评价是“他让美国人开始梦想”。

(Imaginechina)

施莱辛格11月13日与法国《快报》记者谈话时提到,美国人对肯尼迪的历史评价大约历经了三个阶段。在他离世的头十几年,肯尼迪是美国人心中的完美偶像。作为美国第一个生于20世纪的总统,他和当时世界上大多数国家的领导人相比,年轻得就像他们的儿子,要知道同时期的西德总理阿登纳已经85岁。对于美国充满乐观主义的新一代,肯尼迪被视为真正的代言人:生气勃勃,外形俊美,言辞迷人,行动果敢。1963年II月22日的那一枪以悲剧的震撼完成了传奇的最后一笔,因为在肯尼迪时期之后,被部分历史学家称作“后1963年代”的美国历史成为噩梦般的一段:深陷越南战争难以自拔,黑人民权领袖马丁·路德·金和肯尼迪家族的鲍勃·肯尼迪相继遇刺,然后是政坛丑闻“水门事件”……美国人总在猜测一种“如果”:如果肯尼迪遇刺后被救过来?如果他连任一届总统,世界会不会变得更好?越南战争会是另一幅景象吗?也许都有可能。此后是80年代,对肯尼迪私人生活的大量描述和揣测使他的声望开始下降,他被批评为“说多做少”,“迷人但是做作”。但是,随着近几年白宫将一些冷战时期的历史性档案解密,特别是古巴导弹危机的真相被公布于众,接近于真实的肯尼迪重新被他的国民所认识:在白宫的一千天里,肯尼迪已经显示出他在处理国际关系方面的审慎负责和面对重大危机时的冷静果断。意大利众院议长20日在罗马举行的肯尼迪纪念图片展上说:“40年过去了,肯尼迪的看法被证明是有预见性的。”

导弹危机

“与我们的现任总统相反,他有历史感。”伊拉克战争转变为欲罢不能的危机,在野民主党指责布什政府一错再错,其最好的“杀伤性武器”自然是重提肯尼迪在60年代面对冷战危机的负责态度。施莱辛格认为,肯尼迪在一触即发的古巴导弹事件中处置得当,留住了脆弱的世界和平,是因为他有非常强烈的历史责任感,不追逐一时一刻的政治利益和表面的军事优势。

杰奎琳深受法国人喜爱(法新/AFP)

据现在解密的档案,1962年10月,肯尼迪得到苏联在古巴安装导弹的情报后,立即部署对该半岛的海域进行全面封锁,想借此阻止苏联进一步安装核弹头,但他接下来没有采取更激烈的军事行动。经过几天剑拔弩张的暗中对恃,苏联军舰回航,一场大战得以避免。施莱辛格当时是肯尼迪的拉丁美洲事务顾问,他回忆说,肯尼迪判断赫鲁晓夫不会轻率发出战争指令,因为对方深知美国的军事优势,不过他非常担心对方或自己手下的某个将军做出错事。肯尼迪对身边的人说,一次世界大战就是因一连串失控引发的,他不想重蹈覆辙,也不愿再犯“猪湾事件”那样的错误:1961年4月,肯尼迪同意美国CIA派遣1400名古巴流亡分子回国参与推翻卡斯特罗政府的政变,结果在猪湾即遭惨败,114人被击毙,1189人被俘。当时刚刚主政3个月的肯尼迪躲在办公室里泪流满面。所以在导弹事件中,肯尼迪坚持直接指挥一切行动,并命令海军绝对不能轻易开火。当时军方参谋部一致认为应该不惜代价地用空中打击摧毁古巴导弹,而肯尼迪顶住了压力。

演讲中的约翰·F·肯尼迪(Imaginechina)

施莱辛格对记者提到此后更加难以置信的一幕:“前不久,我和肯尼迪时期的国防部长麦克纳马拉(McNamala)同在哈瓦那参加一个会议,在那里我们和俄国人重新拼凑当年的危机情形。古巴红军前司令官格里布科夫(Gribkov)说了他知道的内情:当年苏联在古巴已经安装了战术核弹头,并且克里姆林宫授命红军一旦美国进攻就可以使用。听到这里,麦克纳马拉差点从椅子上掉下去。如果肯尼迪当时屈从于军方压力对古巴发起空中攻击,核战争就爆发了。因为竖持,肯尼迪解除了世界历史上一次最大的危机。”

欧洲关系

英国《生存》杂志在2003年夏季号上发表了一篇美国学者的文章《大西洋主义的终结》,作者称,在伊拉克问题上的分歧已经在大西洋联盟中产生了自它50年前成立以来最严重的危机,而“布什的个人作风使得问题变得更加严重”。当布什政府和欧洲关系陷入僵局的时候,彬彬有礼、进退有序的肯尼迪总统自然被欧洲人所怀念。和“我是柏林人”一样被欧洲人津津乐道的肯尼迪名言,还有1961年他在访问巴黎时所说的,“我是陪伴杰奎琳的人”,一句话就抓住了法国人心。总统夫人杰奎琳少女时代在巴黎求学数年,法国人对她的优雅和美貌都感到亲切,连法国总统戴高乐也对她着迷,肯尼迪便用起了夫人外交的办法。

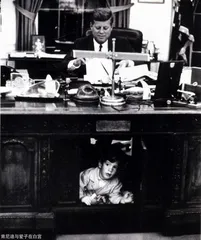

肯尼迪与爱子在白宫

在肯尼迪时期,欧洲在美国和苏联的对抗中既是中心又是焦点,在和欧洲的关系上寻找平衡点是当时美国政府外交政策的轴心。施莱辛格评价肯尼迪在外交上是一个“多边主义”者,并以他在德国演讲时的一段话为例。那是肯尼迪担任总统后最精心推敲的演说稿之一,他对德国人说:“试图控制欧洲的决策机构的做法,并不符合(美国的)利益……相反,我们瞩望于一个统一、强大的、用一个共同的声音说话和以一个共同的意志行动的欧洲,一个能够以完全平等的伙伴身份解决世界问题的世界强国。”法国当年和现在一样,也是欧洲国家里对美态度最为强硬的一个,戴高乐总统坚持独立自主的戴高乐主义,拒绝像英国和德国那样和美国建立亲密关系。但是,在1961年的巴黎会谈期间,肯尼迪和戴高乐私人间却建立了令人吃惊的友好关系。为了准备这次会晤,肯尼迪仔细阅读了戴高乐引以为自豪的《回忆录》,会见时,肯尼迪不动声色地迎合对方,称呼他为“西方的伟大将领”,并从华盛顿和拉斐特的通信集里亲手挑选了一封原件作为礼物。深受感动的戴高乐于是也以不同寻常的热情为肯尼迪的“智慧和勇气”祝酒。

1963年夏肯尼迪访问西欧,现在不时被历史学家翻出来和布什2003年6月的欧洲之行作比较,同样都是以“修复美欧关系”为目的,效果却大相径庭。据《肯尼迪》-书披露,1963年1月戴高乐在一次以尖锐著称的记者招待会上,对美国的核垄断及干涉欧洲事务进行指责之后,肯尼迪决定访问西欧。这个计划受到华盛顿政治专栏作家的大肆批评,因为他们认为德英和意大利政府都在过渡阶段,谈判将变得很困难。但是肯尼迪借助他的个人魅力和演讲魅力获得了成功。美国新闻署1963年在西欧的调查表明,赞成美国对外政策的欧洲人,在那一年达到了历史最高比例。布什虽然也在出访前夕向法国《费加罗报》表示:“虽然我对法国在阻止联合国授权对伊拉克动武问题上的做法感到失望,但过去的事情就过去了。”但他在G8峰会上却仍然表现出天生的傲慢。白宫宣布布什在法国的访问日程缩短一天,没有参加法国总统希拉克的晚宴,也没有参加通读八国首脑的最后声明。5个月后,布什的伦敦之行仍然遭遇市民集会抗议,谈论欧美关系的改善有如画饼充饥。

毕竟世界格局已经和肯尼迪时代迥异。施莱辛格接受访问时说,如果肯尼迪是现在的总统,他很可能不会武力干涉伊拉克。但是也有历史学家提到越南战争,正是在肯尼迪当政的两年间,美国入越军队从800人增加到18000人。

政治家永远在政治的纱幕之后,肯尼迪在现在这个时代,被作为了一个怀旧符号的人。但谁也无法对一个政治家与他所主宰的历史之间找到真正清晰的答案。

“美国理想”的魅力与缺陷

—专访纽约福海姆大学历史系教授、冷战史专家雷迅马(MicnalE Latharn)博士

三联生活周刊:在最近的一周中,美国民众对肯尼迪的纪念活动显然已经超出了单纯悼念的范畴。请问肯尼迪当政的政策核心是什么?它对于今日的美国民众仍然富于吸引力的秘密在哪里?

雷迅马:我认为今日美国民众仍然对肯尼迪保持尊敬的原因,首先是他对美国国力保有的信心与他树立的果断、积极的年轻形象。例如他在古巴导弹危机中发出的“美国愿意付出一切代价与牺牲来保卫自由”的言论,给予处于核战争边缘、惶恐不安的国民以极度的安全与自信。同样,自“9.11”事件与伊拉克战争后,今日美国也处于一种类似的焦虑与恐惧之中。恐怖主义也被美国人看作一个无所不在的长期敌人,相对于布什政府的踌躇与游移不定,他们自然会怀念肯尼迪,一个理想中的美国形象。即一个愿意动员全部资源,全心依靠公众去完成一个对美国和世界有益目标的国家形象。

三联生活周刊:肯尼迪的突然去世为我们留下了太多的假设,有些学界人士坚持认为如果肯尼迪能够完成他的总统任期,他完全可以领导美国度过充满挫折、危机与丑闻的60年代,请问您对此有何评价?

雷迅马:我认为这种猜测最基本上是源于他未完成的总统任期,这导致民众将他推行的某些政策在他逝世后造成的恶果与挫折与他本人完全割裂开来。的确,在短暂的三年内他取得了许多成就,最大的莫过于将民权运动与黑人的种族歧视问题看作是“美国的道德缺陷”,而坚持通过立法来解决。他的行动,最终导致约翰逊总统分别在1964、1965两年促使国会通过了“民权法案”与“选举权法案”。但在同时,他并未对美国在越南的干涉前景作出一个正确的规划与认识,虽然许多学者坚持认为肯尼迪即将从越南撤出所有部队,但我个人认为他并不能促使处于冷战思维中的美国完全避开这个灾难。肯尼迪一向坚持认为越南是一场美国不能认输的战争,尤其是在猪湾事件发生后,肯尼迪政府的智囊更使总统相信越南的民族独立斗争是苏联全球扩张战略的组成部分,唯一需要推究的就是如何有效地援助南越政府。并且,正如约翰逊总统后来发现的那样,任何一位美国政治家都不能在一场消耗巨大的海外冲突没有结束的同时,集中足够资源来进行一场彻底的社会经济改革。

三联生活周刊:无论是肯尼迪政府,还是今日的布什政府,都认为美国应当在世界新秩序的建设中发挥关键作用,您认为布什政府应当从美国60年代的一系列挫折中吸取什么样的教训?肯尼迪政府在越南问题上的决策失误对于今日的伊拉克问题有什么借鉴意义?

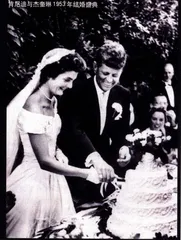

肯尼迪与杰奎琳1953年结婚盛典

雷迅马:这确实是一个重要但复杂棘手的问题。肯尼迪时期对外政策是“普世性”的现代化理论以及推演出的国家使命感的产物。而今日的布什政府则推崇“民主”价值观为“自然法则”的新保守主义观念。尽管如此,两届政府都相信凭借他们的社会科学理论、经济实力与军事力量,美国可以重新塑造世界其他部分的面貌,而不用过分理会它们本身的社会文化差异。从这一点上说,今日美国政策制定者的心态与他们40年前的前任们并无太大不同。很快,他们就再次发现,赢得战争容易,而在一个完全不同的国家内进行社会改革有多么艰难。战争的唯一后果就是使美国看到,与它敌对的意识形态正变得更受欢迎。与肯尼迪政府一样,美国仍然固执地从计划管理与执行层次上反思它的失败,而没有去考虑这一计划本身的正当性。

第一位“电视总统”

“这无疑是自电视新闻诞生以来最广泛的报道。”美国有线电视网资深新闻评论员琼·波莉表示,“不过鉴于肯尼迪本人与电视的密切联系,这可能是最好的纪念方法。”在11月17至22日这短短一周中,多达22部纪录影片先后在美国各大电视网播出,包括PBS电视台制作、描述他波澜起伏的1000天执政历程的《肯尼迪—一个政治神话》,以及NBC里视台制作、描述总统遇刺当日情形的《改变了美国的一天》等。

这些堆积如山的镜头不仅提醒我们继续关注40年前发生在达拉斯的那次谋杀,也以一种方式间接提醒了电视—这个直观、生动、改变了美国政治与社会生活的新式媒体的重大作用。“正是由于电视画面,人们才对这一事件表现出无以复加的震惊。而在100年前,麦金莱总统的遇刺几乎是波澜不兴。”CBS电视台主持人鲍勃·希佛说,“任何人都永远不会忘记这些闪回的电视片段:中弹后的肯尼迪面色苍白,惊慌失措的人群,新总统就职典礼上穿着染血礼服的杰奎琳,以及在葬礼上目光坚毅,向灵柩敬礼致意的小肯尼迪。”

肯尼迪的辉煌政治生涯以电视直播开始,以电视直播告终。自1960年9月26日,他在全美上千万电视观众的注视下击败了大病初愈的尼克松,赢得首次总统竞选辩论以后,他就意识到,对于他日后的政治生涯,电视这一新兴媒体是不可或缺的,此后无数个“第一”被这位年轻的白宫新主人所开创:包括第一个召开电视直播记者招待会,第一个允许电视新闻记者登上总统座机。最巧妙的例子,奠过于他在与保守的阿拉巴马州州长乔治·华莱士就公立学校招收黑人学生一事发生冲突时,白宫不失时机地制作了一部纪录片:一边是和蔼的肯尼迪在餐桌旁半哄半骗地说服孩子喝完餐桌上的牛奶,另一边,则是华莱士端坐在自己富丽堂皇的大厅中,由两名身着制服,毕恭毕敬的黑人女仆服侍进餐。

“肯尼迪无疑是第一位,‘电视总统’,在我们的记忆中,他永远只有46岁,人们并没有意识到假如他活到今天,已经是86岁的高龄了。”历史学家、《未完结的事业,约翰·肯尼迪》的作者罗伯特·德勒克在接受记者采访时表示,“他在镜头中永远英俊、雄辩而雷厉风行,奠定了美国60年代开拓、进取、无所畏惧的时代基调。”虽然直至今日,肯尼迪在电视屏幕上为美国人民许诺的光辉前景仍未实现,但无论是在2年前的9月11日,还是本月当驻伊美军由于两架黑鹰直升机被击落而士气低落时,无数美国公民仍然聚集在华盛顿的肯尼迪图书馆,希望从那里找到寄托与希望。 乔治·沃克·布什约翰·肯尼迪施莱辛格美国总统