自由之荫

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

德国洪堡大学从1810年开始一直是近代欧洲大学的典范

大学是在本土生长出来的

我在德国的主修专业是媒体和经济管理,最好玩的课却是社会学系的一门“行为学”。老教授大讲特讲“完美”的德国式调情:德国的男女们在相遇30秒钟之后就能知道他们能不能或者愿不愿意有关系,他们相信深情的目光和文雅的举止会更吸引对方。老教授还特意嘱咐年轻学子们:如何应付超出调情范围的越轨行为。比如一位意大利男人请你上他家去看他的邮票集,实际上他想邀你去行云雨之欢。在这种情况下你不要简单地说:“滚开!”而应该富有诗意地对他说:“去买一块土地,将水洒在上面吧!”柏林人就不会这样拽来拽去,他们心直口快,从不隐讳自己对上帝、世界和同桌邻居的看法。干脆利索,直来直去,常常还有点粗野,敏感的人一定得放开自己,才能适应这个城市:一个24小时都会给人惊喜的地方,什么都快速地进行,但不一定特别礼貌。柏林的口头语不是“请(Bitte)”,而是“快点!(Aber flott)”:有名的“柏林大嘴巴”。对于一个新来者,生机勃勃的柏林是一所艰苦但很有教育作用的大学,她会很快教你学会如何坚持自己的选择和生活。

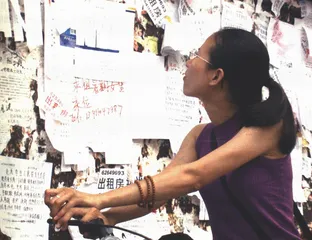

柏林之所以受来自世界的大学生的欢迎自然有它的道理:作为欧洲中心的首都,350万居民的柏林有43万人来自于世界上180多个国家;城市中有3家国家大型歌剧院、167家博物馆、150家剧院和8家交响乐团。德国统一后,柏林大兴土木建设,被称为“欧洲最大的工地”而充满悬念。每一个城区都有自己的生命,夜里从喧嚣的一个酒馆到另一个酒馆的桥上,会碰到创意惊绝的街头音乐家,或者口中喷火、照亮夜空的杂耍艺人。据说柏林墙倒之前,西柏林这块孤岛上的生活比现在自由疯狂得多,因为政治压力反倒促使艺术家们集聚柏林,每天艺术活动层出不穷,热中此道的艺术中人赶局赶得不亦乐乎,夜夜笙歌,靠每天蹭酒会开幕式就能解决一天三餐。现在反倒因为缺乏了矛盾对抗的张力,艺术家慢慢分散,离开者渐多。

柏林本身的历史流转是全世界独一无二的传奇,我的德国母校柏林自由大学也正因此成为传奇的一部分,它从建立之日起一直见证着德国“二战”后的历史。柏林自由大学和上个世纪初与牛津齐名的柏林洪堡大学其实很像同父异母的兄弟:洪堡大学于1810年开始一直是近代欧洲大学的典范,教学与科研双轨并重,辉煌一时。1945年“二战”结束后,洪堡大学被划归东德,学术自由不断因为政治的原因受到限制。1948年,一批教授和大学生们逃到驻扎西柏林的美军区,从一草一木开始创建名副其实的“柏林自由大学”,1968年更成为德国学生运动的大本营。因为历史渊源的关系,柏林自由大学有许多美国的痕迹和关联:藏书800万册的图书馆是福特基金会赞助建造,为全欧洲最大的专业图书馆;肯尼迪访问柏林时来自由大学发表演说;每年有相当多的美国友好大学交换名额等等。从中学开始,德国学生就开始国际交换,通常一年以上,在毕业求职的简历上,这种时髦的“国际交流经验”会让分数提高很多。学生参与密切的国际交流活动是柏林高校的一个传统。柏林有60多家大学研究机构从事异国文化和经济的研究,开设了所有欧洲语言和60多种非欧洲语言课程和研究项目,国际间的校际交流及合作项目达440多个。众多的国际机构在柏林都积极出头:比如EAP 私立经济学院除在巴黎和马德里之外,也在柏林开设了分院。美国名校斯坦福大学也设立了柏林分院。

如同跨度广泛的学科设置,自由大学校园如同美国大学一样没有围墙,几站地铁下来仍然没出校区,平时校园里也不会看到太多人,倒是附近的大块草坪上晒太阳的大学生们看上去更集中一些。受“自由”之荫,我的德国留学生涯很惭愧地渐渐流变为“散漫”,竟然也能硕士毕业堪称奇迹。总的感觉,德国大学在治学上坚持“自由”和个性独立,但同时非常严谨,绝对“与时俱进”,原来在国内大学的教材和教学方式上相比就在内容和深度上落后得太多。中国学生在德国大学遇到的最大问题一般是在报告课上作长时间独立的逻辑表达,一般来说从20分钟到90分钟不等,许多人会下意识地吓得腿抖。德国学生从小接受这样的开放式表达,大多自如得很,甚至手舞足蹈。很不一样的是他们善于提问题,不管问题是否暴露他们的智商如何。

德国大学要求学生锻炼双向沟通和坚持表达的能力。印象很深的有一位讲财经课程的教授,非常聪明又出世,教“股票”20多年自己竟一只股票都不买。大腹便便,开各种玩笑,极善于拿自己和他老婆有点黄色的臭事开涮,有时候却又很关心政治人权等做严肃状。一次在一个200多人的大课上,我被教授要求在黑板前解答并讲解一道抽象的统计学题目,他沉默了半天宣判我错误,我不服,申述中下课铃声响起。第二个礼拜,教授一边走进门,就马上当众向我正式道歉,发表了一个宣称自己是“世界上最大笨蛋”的长篇宣言,并声称“又一次领教了中国数学天才”。上一个学期,有一个中国女孩的成绩是优中之优,已经被他宣扬了很多次。他的诚恳和夸张让人消受不起,却很是敬佩。

有生以来最爽的一门课叫做“综合管理”,学分很高,却不务正业和轻松得厉害:16个同学在教授带领下,从柏林坐夜班火车,奔赴教授在意大利佛洛伦萨附近的海边超级豪华别墅。两三人一屋,海浪声声入耳,同起同歇,共进三餐,屋前巨大的树荫下是长条木桌,著名的托斯卡纳地区自酿葡萄酒和味道绝佳的意大利“农家菜”惹得每个人都情不自禁地幸福得醉醺醺。每天上午是所谓的课程:没有教授的说教和理论,大多是不同情境中的角色游戏,有些“表演”的成分,比如模仿整个公司招聘过程,如何应对解决问题反倒很自然地在对案例的小组讨论中完成。其中有一个问题讨论记忆深刻:如何在一个中非国家完成一个看上去几乎不可能的运输任务,本意训练整体管理和策划能力。有一个小组当时提交的方案是“找到当地政府负责人,采取经济共惠的谈判手段,动用军方直升机完成任务”。被教授判为0分,原因是“人格不诚实,其余免谈”。

德国教育制度改革

根据联合国经济合作与发展组织进行的教育普查:哪些国家受高等教育者人数增加,失业者人数就会大幅度下降,大学毕业生尤其为推动各自国家的经济发展作出了贡献。90年代,一些国家至少0.5%的经济增长要归功于本国的大专人才。

德国大学每年招收的学生人数占中学毕业生总人数的大约30%。目前综合大学和大专院校的大学生通过严格的中期淘汰考试,最终获得毕业证书的只占入学人数的26%。尽管目前德国进大学的人数与以往比较有所增加,但与其他国家相比,排名仍在欧洲主要工业国家的最后:其他经合组织成员国上大学的平均比例为64%。联邦教育研究部部长布尔曼女生表示,今后几年,德国将加强中小学教育,增加对全天制学校的投资,争取在今后10年内,让德国大学生的毕业人数达到40%。

德国联邦政府将对大学的学习条件进行改善。为此关键的一步是首先改进学生的助学金制度。有的欧洲国家对学生的出资很少,学生不得不靠家长资助和自己打工来完成学业。比如意大利,国家促进额只给12%的学生,而且每个额度都很低,国家的钱摊到每个学生身上仅占其所需费用的7%。而在芬兰,家长只需拿8.3%费用,国家出资相当多。德国居中,父母要出的钱占41%。柏林对低收入的外国学生有一项特殊“考试”特殊津贴,只要期末申请参加某门考试,就能申请大约一个月3500人民币的考试基金资助,毋需偿还。

第二步是实行学士和硕士制度,同国际接轨。德国的大学以前绝大部分都是硕士制度毕业,在校学习时间起码5年,与国际相比学制过长。德国的大学没有年级和班的概念。学生每个学期选学哪些课,准备参加哪些考试,都由自己定夺。这种教学方式一方面给了学生很大的自由度来安排学习进度和知识结构,另一方面,也会使一些刚刚走进大学校门的新生感到不知所措,无从下手。柏林的大学针对这一问题对学生管理制度进行改革:在一些专业试行指导教师模式,以加强对学生的管理和引导,帮助学生明确方向,尽早发现和解决问题。