生活圆桌(239)

作者:三联生活周刊(文 / 布丁 杨晓春 叶滢 老孙 磊子 杨不过 廖一梅 苌苌)

听说人家外国

布丁 图 谢峰

好多年来,我不断从各种渠道听说人家外国怎么怎么好。有些听听也就过去,有些听了就以为是真的,心想,咱们这里为什么不跟人家学学。比如买房子,咱们这里的房产只是70年的产权,过了70年,国家就有权利征用你这块土地,虽然说你的房子不一定是过70年准被拆掉,可毕竟不塌实。听说人家英国,买了一处房产就有999年的土地使用权,你的孙子,孙子的孙子都能从这块不动产中获得利益,这个999年让人有“立业”的感觉。

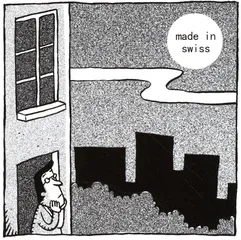

我还听说人家瑞士,学开车只要10多个小时,教你开车用的是手动档的汽车,师傅对徒弟可好了,当然也有考试,考不过去没关系,可以再考,连续三次全没有考过去,你可以到医院做一个体检,检查你的大脑是不是有问题。医院一般就给出两个结果,一是大脑有问题,不适合开车;二是大脑没问题。如果你的大脑没问题,就不用再去补考了,交通管理部门会给你一个特别的驾驶证,准许你开车,但一辈子必须开自动档的车,不能开手动档。我在北京顺义的驾校受到了许多煎熬和凌辱,从我中学毕业以后就没人像驾校师傅那样数落我了,我真想直接到医院开一个脑子没毛病的证明,这辈子就驾驶自动档了。

当然,瑞士和北京的状况不一样。听说那里一年只用洗两次车,车开一两月根本不会脏,要是赶上下雨或下雪,就等于洗车了。那里的雨雪干净极了。这样的环境听说也就听说了,学不来。还是说点咱们能学的。

咱们这里有“丁克家庭”,就是说两份收入不要孩子。但也有“一份收入的家庭”,丈夫在外工作,女人操持家务。有一年,社会上还冒出过“让女人回家”的呼吁,说是可以解决失业人口与就业岗位矛盾的问题。我听说人家法国,要是丈夫工作,老婆不工作,或者是,老婆工作,丈夫在家,那就业的那一个,在交税的时候能享受到很大比例的优惠,甚至部分减免,因为他养活他的伴侣,他的伴侣空出了一个岗位,减少了社会上的就业压力,为政府做出了贡献。当然,政府要判定你老婆是不是个废物只能在家呆着。

买房子,开汽车,少交税这三个人民关心的问题,有了英国、瑞士和法国的经验来参照。具体情况是不是这样,我没去考察过,但听说了这样的好事,就想着咱们能学来。

米兰中央车站

杨晓春

什么时候去米兰,买好看的品牌衣服都是合算的。当然还有斯卡拉歌剧院,而大教堂(Duomo)是每个到米兰的人的必游地。

我在米兰一些地方看过太阳落下去和升起来。而现在,说到米兰,却总是想不起那些著名的教堂啊,拱廊什么的。米兰,我印象最深刻的是它的中央车站。

米兰的中央车站是每本旅游指南上列明的危险区域,夜间尤其危险,每个旅行者应该敬而远之的地方。而我对意大利的美好回忆,背景都在米兰中央车站。

很多年前,我第一次从德国黑森林穿过瑞士到意大利旅行,到达终点站米兰正是最不适合到达的时刻:夜晚9点半。当时,米兰的中央车站还有很多人。只是information只留下一个英语差劲的值班人员。好不容易让他明白青年旅馆,他又向我解释不清。算了,我还是回到候车室去找会英语的旅行者问吧。

搜索目标,看见等车的一个极漂亮的女孩子,就去问她。她的英语出乎意料地很好,原来是希腊学生,在都灵上大学,也是去南部旅行回来,在米兰转车,她的车还有20分钟就开。我还是问她米兰的青年旅馆在哪里。她也不知道。但是,Elena——这个名字我始终不知道对不对——漂亮的希腊姑娘竟然把她的行李放心地交给我,看一眼荧幕上的车次,就自己亲自去帮我问。她一转眼不见,我看到她苗条的身影在人群中闪现,询问,再询问,很长时间,回来的时候额头上有细细的汗珠。Elena,终于气喘吁吁地告诉了我她问得的路线。而她自己的车很快就要开了。我抓起她的行李和她一起飞奔上车,只来得及帮她把行李放进车厢,自己跳下车。我和Elena拥抱一下,看着列车奔向都灵。

从此我在意大利再也不信旅游指南。第二次是从苏黎世飞米兰的Malpensa机场。是深夜,赶上最后一班从机场到中央车站的机场大巴。司机是一个长相凶狠的年轻人,对我的英语搭话没有反应。乘客只有我一个人。就这样,只有一个司机和一个乘客的机场大巴,默默无语一路,进入米兰。

我在路上都已经睡了一觉了。直到迷迷糊糊感觉自己快到中央车站了。车停了,我背上包下车,长相凶狠、一路沉默的司机,突然用结结巴巴、大着舌头的英语说:Be careful,no safe here(自己小心,这里不安全)。可见,和旅游指南一样,面相是不太可信的东西。

奢侈的定义

叶滢

从海南回北京的路上,同去的尹丽川说:每次旅行回来都希望北京面目全非。4月的第二个星期,中国演出公司的媒介推广张力刚告诉发来短信说,5月将举行的俄罗斯文化节和4月25日即将演出的《大河之舞》取消了。我的邮箱里开始频频出现各种类型的演出被取消的消息了。活动邮件组Subjam经常会发来北京的大小地上演出地下集会的消息,这个邮件组通常的频率不低于每两天一封,但从上周开始,就不断是各种小型摇滚乐队演出取消的消息,最后这个邮件组的发起人颜峻估计是实在不想让大家无事可干,在4月25日的邮件中发来了一个朋克网站的网址,他说:“比病毒更可怕的是虚无,请从恐慌中回来,做你们该做的事情,听音乐、思考平时没有机会思考的东西,写一些比警告信更有意思的邮件——让我们相互温暖。”

3月底还发来了活动消息的Yun Club也在邮件中悻悻地说,Party Queen 之类的派对活动在近期内统统取消。

这个城市的大街和所有的公共区域就这样空落落了。去熟悉的裁缝那儿取做好的衣服,她并没有提早关门,去取衣服的人还不少。一个皮肤黑黑的姑娘来试一件大红色的旗袍,她在镜子前高兴的转来转去,嚷嚷着要先生付钱,她的先生旁边起码跟着六七个不同年龄层的亲友,他们说笑着,这是一对就要结婚的人,如果按照习惯,婚期也就是在“5·1”左右的,若是张爱玲在,怕是又要写一出《倾城之恋》了。在平时我大概会私下打量这姑娘不适合这逼人的红,在此时,倒被她的欢喜感染了,无话可说。

还有一个戴眼镜的美国姑娘,说生涩的中文,一口气做了三件不同式样的中式上衣,织锦缎的、棉布的,都是道地的中国花纹,中国式的深蓝色,一件一件地试穿,还要让铺子里的师傅再改袖子、领子,说是回头再来取。

露西亚·波斯特曾经在《卫报》写过一篇文章——《奢侈的定义》,这位专栏作家说:“对约翰·波森这个建筑师来说,就是从‘压抑的事情’中解脱出来。”

“泰勒·布鲁列,《wallpaper》杂志的创办人及编辑,Wink创意咨询公司的创意总监心目中的奢侈品是‘在欧洲的短程飞行途中你的座位两边都没有人’,或者‘Zanotta牌的波西米亚风格的棕褐色的皮椅子’”。

什么是奢侈品,对于生活在这个春天的北京人来说,奢侈品不是这些玄妙的词语、微妙的感受或者精妙的事物。可可·夏奈尔认为奢侈品是“真正的需求满足后才产生的需求”,现在“真正需求”的满足本身就已经是奢侈。

我最好朋友的隐私

老孙 图 谢峰

小张已年过三旬,有个最好的朋友叫阿甲。某天,小张接到阿甲的电话,问晚上有事儿吗,没事就一起吃个饭,还说这两天非常想吃干烧平鱼,想找个地方吃吃。晚上,两人在一家饭馆聚齐。

喝了两口之后,两人开始慨叹时光如梭,命运难掌握。过了一会儿,谈到这两年的工作越换越好,钱越挣越多,生活越来越接近高尚,两人都有点酒意了。小甲有点不好意思地,想问不想问地对小张说:“听说你现在年薪已经有30万了?”小张一愣,忙说:“没有没有,哪里哪里,嗯……也差不太多。哎……你听谁说的?”小甲还是有点不好意思:“同学间都传开了。”小张忙解释说:“哎,就一机会,只不过是个机会。也就是这一两年的事,前两年都没挣什么钱,也没怎么攒钱。”小甲有点怀疑地笑说:“不会吧。”小张更着急了,好像家里藏着钱不告诉好朋友似的,连忙说:“真没有,你看,咱们毕业七年,前两年一个月也就两千多,后来两年三五千,再往后也就七八千,也就这一年高点,也都花了,买房买车都是钱,家里也就三五万存款了。”说完这话,小张有点别扭,因为这么隐私的事,还从来没人问起过,也从没有向谁坦白过,即便谈起也是很隐晦婉转,像这样算细账算明账还是第一次,有点赤膊相见的发窘。小甲有点惆怅地说:“哎,这两年我都没留下什么钱,以后得存点。”为了鼓励好朋友,小张又帮他算了算账:“你工资多少?比如说一万吧,上多少税?税后多少?你每个月生活成本是多少?再加上你爱人的工资,肯定有得剩。你爱人到底挣多少?”小甲有点别扭,但也开始交代起来:“我也就一万吧,税前,我爱人和我差不多,当然还有点别的。我们花得挺多的,光打车一个月就得三千,分期的房钱,剩不下什么了。”小张忙说:“要不你买车吧,每个月车钱能少点,这样就能存点。每个月存几千,几个月就是一万,一年下来也能有几万。”小甲说:“是啊,我是爱瞎花钱,你看咱院那个小李子,当职员也就三五千一个月,人家也过得挺好,还买房了。”小张也说:“就是,还有那个美凤,当老师也不少挣呢。还有他老公,也不少挣呢,也得三五千一个月,可人还分房呢。”

就这样,一顿饭的时间,两个白领,两瓶啤酒,就着两条平鱼,算了一晚上自己和别人的账。先开始俩人觉得是个人隐私,还有点不好意思,后来就你来我往,问了个底儿掉。

银幕的反面

磊子 图 谢峰

怀念一部电影。怀念它的画面,怀念它的音乐,怀念在旁边一同看着银幕的那个人。

我想如果说什么东西具有无法言传的诗意,这样的经历无论如何应该当作范本了。遗憾的是我没有,我是说,我看过无数电影,但是懵懵懂懂,从来不觉得电影或者与之有关的什么值得怀念。我想这应该怪我自己,我没有敏感多情的浪漫气质,也几乎没有在像样的影院里看过电影。

如果有一个机会能让我怀念一部电影,最有可能发生的应该是大学。学校的礼堂经常会放映一些新旧不一的片子,那个破败不堪的大屋子每天晚上都充斥了噼哩啪啦嗑瓜子的动静和来来回回寻找同伴的身影。咧嘴傻笑的喜剧,泪如雨下的悲剧,好人得胜坏人遭报的悍然掌声。现在回想起来,即使我心存了怀念的欲望,在那样的境况下很可能仍然一无所获。

我于是去听一些怀旧的歌,很巧,听到了郁冬的《露天电影院》。

那是一首怀旧得有些极端的歌,忧郁而且伤感。“我家从前的楼下,有一个露天电影院……如今的孩子再也看不到银幕的反面……”银幕的反面是什么样子?歌词里始终没有交待。

这样的一首歌让我也不由得伤感起来。我家的楼下,从前,在大院,也有一个露天的电影院。虽然我没有认真去看过哪部电影,但是一些诗意的感觉仍然从那个童真年代观众稀落的露天电影院缓缓泛起,我可以不去怀念一部电影,但我也许可以怀念一个电影院。美中不足的是,我的那个电影院的银幕是一堵墙,在那个年代,我永远无法做一个看到银幕反面的小孩。

不过银幕的反面,我真的是见过的,我不大愿意提及,是怕破坏我的诗意。那一年我跟放映公司下乡采访,在一个村落的场院里看到了一场地道的露天电影。我专门绕到银幕的后面蹲了良久,和我料想的一样,银幕的反面,除了字幕是反的,跟正面没什么区别。

我为看到银幕的反面而激动,只是有一点我没有想到,那一晚夜黑风急,场院里弥漫着烧秸秆的呛人烟味,银幕的反面,没有上演浪漫的情节,而是《如何杀灭农业害虫》。

倘若末日来临

杨不过

当整个世界惶惶不安的时候,无聊的人经常问:如果你的生命只剩下一个小时,你要怎么度过?当然要疯狂作爱。我相信99%的人都这么想,不过,在恐慌压倒一切的时刻,性恐怕也不是一件很爽的事。据说只有海豚和人类是会为快感交配的动物,而对于其他的生物而言,性是一件很没劲事:精液的代价高昂,甚至可能降低寿命;性占用了觅食的时间;危险性高:拿破仑三世在性交时中风,纳尔逊·洛克菲勒在性交时摔死。

马斯洛的高峰体验理论说,有14种方法可以体会自己存在的价值,这大概算是层次比较高的快感。第一种是参观艺术展和博物馆,去图书馆读书;可以毫不脸红地说,这一点我做得很好。第二种是像值得尊敬的人一样去思想;但对于过于忘我和牺牲的人我恐怕难以奉陪。第三种是设法进入奥林匹斯山的清新空气,到纯数学的理性环境中去思考;这个比较恐怖了,我最怕数学而全无理性。第四种是观察微小的世界,比如蚂蚁、花朵等;穷极无聊的时候会这样做。第五种是用艺术家的眼光观察一切,就是说,把周围加上框;这太傻了。第六种是和婴孩呆在一起,用他们的眼光看世界;老天,这正是我多年来的理想——当幼儿园园长。第七种是站在历史家的角度用千百年后的眼光审视自己的生活有什么价值;太严肃了,我的答案是:没有任何价值。第八种是试着从别的动物的角度看自己,比如你在一只蚂蚁的眼中是什么;蚂蚁会觉得我是一个丑陋的庞然大物,就像我们看鲸鱼大象。但一定觉得它全无思想可言,更别说爱情之类。想到这一点,失恋的痛苦至少可以减半。第九种是假设你只能活一年,你怎样对待自己的生活;我会把辛辛苦苦赚来的钱迅速挥霍一空,然后作奸犯科。第十种是试着思考一下,你的生活在一个遥远的人看来具有什么意义,比如原始部落的人会怎么看你;他一定觉得我是一个物欲狂,需要那么多不切实际的东西,比如面霜胭脂时装,而这些对狩猎毫无用处。第十一种是假设第一次看到一个你熟悉的人,你怎么看他;同芸芸众生一样,而我们的交往和了解正像昆德拉的“误解小词典”——自以为是的默契都建立在误解之上。第十二种是假设最后一次见他,你会怎么看他,会不会待他好一点或说些什么话;出于对自己死后形象的考虑,会。第十三种是哲人的角度看问题,想想自己是苏格拉底、斯宾诺斯等等;略过。第十四种是跟历史上伟大的人进行交流,与贝多芬、苏格拉底,试着给他们写一封信。对苏格拉底我是有话说的,我想问问他,作为一个伟大的哲学家的愉快是否能抵消母老虎老婆带来的痛苦。

有个笑话说,一个女人问一个男人:如果世界在十分钟后就会毁灭,你会做什么?男人说,当然是跟你作爱啦。女人沉吟一下,问:那剩下的五分钟呢?

人人都是推销员

廖一梅

朋友过生日,提了礼物赴寿宴,在饭馆外就看着里面灯火通明,只是这灯有点奇怪,亮得过份,像拍电视剧。进得门去,只见长桌一字排开,已坐了十几人。问寿星何在?日:在里间作采访。正说着,一群人从里面出来,有人扛着机器,有人举着话筒,大家寒暄问好,各自落坐。只有那扛机器举着话筒的人不坐,对着我们和我们面前的狗肉火锅拍了又拍。“怎么回事?”我问坐在我旁边的男寿星。他说:“电视台《丽人风采》栏目的,跟拍Z三天。”Z是男寿星的女友,一年轻作家,此刻正坐在男寿星的另一侧喜气洋洋地笑着,平时随随便便的她也描了眉画了眼,不知是为生日还是为采访。——完了,我知道我坐错了地方,整个吃饭过程中,我对面都站在一个摄像师,’他不是拍我,可我还是浑身不自在。让我惊讶的是,其他人仿佛都能泰然处之,在雪亮的灯光下,满嘴流油地吃着狗肉。不时有一位抹抹嘴被编导叫起来,在饭桌边接受采访,侃侃而谈Z是怎样一个丽人。

我知道此种跟拍之风已经盛行好多年,在镜头面前翻书写作已是作态,让外人知道自家床单的颜色更是难以接受。Z素来不是做作之人,她自有她的理由。——“为什么××的书放在书店最显眼的地方,我的就放在后面?明明写得比他(她)好。”——她得替自己作广告。

另一写字的人坚持了两年不接受电视采访,不登照片,不干自己份外的事儿,最后也扛不住了。——“他们不关心你写什么,他们只关心你作了何种姿态,是否成为了某种现象,无论作哪一行最终都会变成一个推销员。”他替自己这么打了个圆场。

小Y的情况类似,她是个女演员,性子直率,工作和生活分得清,除演戏之外不参加任何作秀活动,什么饭店的开幕式啊,时装发布会啊,杂志周年庆啊之类,综艺节目更是从不露面。拒绝的多了,渐渐也就没人找她了,失去了获得免费古姿眼镜和VERSACE优惠券的机会是小事,杂志上她的脸慢慢少了,没成为优秀的表演艺术家,二线女星的位子也不稳了。日子久了,她也疑惑,问大家说:“你们说我这样做对吗?”我回答得干脆——不对。实力说明一切的时代从前没有,现在就更不是,我们都得打破迷信,努力成为一个优秀推销员。东西的好坏是另一层次的问题,关键是怎么让它卖得好,为此受点委屈就受点委屈吧。

有一娱记说过:“想成功你们就不能属于自己,你们要属于公众。”好,想成功的人就从在镜头前吃狗肉火锅开始吧。

蓬皮杜的图书馆

苌苌 图 谢峰

我在12点差10分的时候到了蓬皮杜中心,进图书馆的队伍已经排出去老长,快开门了,我站在后面也不是很绝望。队伍开始缓慢地移动,等待中,我把新收到的《我爱摇滚乐》看完了——一个朋友为了证明他的照片不是登在寻人启示栏特意寄来的。进馆要做安检,放人也限量,这段时间,队伍只往前移动了30步不到。

我来图书馆查阅某个作家的资料,我在美国文学K字头的架子上找到两排他的书,让我感到少有的满足。昨天,我坐在地上,周围被他的书和写他的书环绕着,我想选几本带到桌子那儿慢慢看。有个人一直在离我不远的地方站着,我感到有些不对劲,抬眼向他望去,他的裤子拉链开着。我呆了半秒钟,想不好是否应该尖叫—怕是会把正埋头学习的人吓毛的。我低下头,挑了一本16开大,400多页厚的书捧在手上,压住了手的颤抖。我的眼睛一直没有离开书,然后,我起身,蹲稳,用尽全身力气把书向那个人的下半身拍去。他哀嚎着,倒在地上,我有些后怕,他好像要晕过去了,工作人员围过来问了问情况,把他拖走了。我把那本叫《达摩》的书放回书架,再也不想碰它。

正午的太阳照在我后脖子上,烤得人昏昏的。我想明天应该提早1小时来排队,我离开队伍,去了一层的书店。我喜欢的那个用文化大革命时的宣传画做封面的本儿又卖完了,在这个书店看上好东西万万不可犹豫,我买了本Nicolas de Stael的画册,顶层正在举办他的画展,我不知道是否想去看。

上个星期,我收到房东寄给我的他的另一套公寓的钥匙,让我有空帮他看看房子。我来到这间位于蓬皮杜旁的公寓,打开两扇落地窗,空气流通起来,阳光大咧咧地洒进来。我在蓝色布沙发上坐下,对面楼上的人以为我在看他,倏地一下闪开了。我继续发了会儿呆,然后在沙发上躺下,吃了几块饼干,看那本画册,看着看着我就睡着了,做了一个彩色的梦。外文书是很好的催眠工具,昨天下午我在图书馆,趴在一本叫《达摩》的书上睡着了,这本书是如此难懂,我很后悔没有用它去砸那个人。