哥伦布的假海图

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

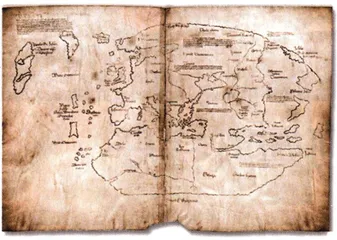

文兰地图

这卷风化,部分褪色,仅宽16英寸的羊皮纸卷,记载了12世纪古老的维京海盗探访美洲的传奇之旅。正是它,引发了以哥伦布探寻新大陆为标志的欧洲地理大发现时代。然而,针对这份珍贵文献真实性的争论一直就没有平息过。

今年2月16日,芝加哥大学古文献研究专家保罗·辛格与伦敦大学化学系教授凯瑟琳·布朗的实验,似乎为这场延续了半个世纪的学术争论画上了句号。在对地图进行最先进的激光铯原子半衰期测试后,保罗·辛格宣布这份具备划时代意义的古老文献是一份赝品:书写地图的羊皮纸的确是中世纪手工作坊的产物,而油墨的年龄至多不过60年。“如果说碳14测试好比指纹辨别,那么铯原子测试的精度堪比虹膜辨识系统,并且对文献本身没有任何损伤。”布朗自信地表示。

相对于错综复杂的鉴别过程,引发这场争议的原因其实很简单:如果它的真实性成立,那么我们中学课堂上所教授的历史知识将被推翻重写。根据地图所附的文字宣称,绘制者乃为两位横渡大西洋的维京海盗首领雷夫·埃里克森与伯尔尼·荷尔夫森。他们在经历了漫长的航行后到达了文兰,即今天加拿大纽芬兰与拉布拉多之间的地区。尽管在上世纪的考古发掘中学者们在加拿大沿岸发现了相当多的维京人定居点遗迹,但没有迹象表明他们与15至16世纪到来的欧洲探险者有过直接交流。根据哥伦布日记上的说法,这份地图乃是欧洲商人的复制品,原件诞生于13世纪,已经散佚。

随着哥伦布于1506年在贫病交加中逝世,这卷珍贵的地图也仿佛从人间蒸发。直至1957年,一位美国康涅狄格州纽黑文市的旧书商从一部12世纪意大利修道士乔万尼·卡尔平尼的亚洲出使日记的附页中重新发现了它,遂将其出售给耶鲁大学图书馆,以资考证鉴定。

质疑的声音从一开始就不绝于耳。首先发难的是哈佛大学古典文献研究专家彼得·格兰特,他于1970年发现如果将地图折上,两页上蛀虫所造成的破坏无法吻合,随即断定文献系为赝品。但立刻有人反驳说,造成这种情况的原因可能是这些地图被重复装订过许多次并辗转于不同收藏家之间,因而再三遭到蠹虫毒手。

这场短暂的风波只是一场旷日持久的长期战争的序幕,仅4年后,芝加哥麦克隆历史研究协会的发起人沃尔特·麦克隆博士对文件印刷油墨取样分析,再次断言地图是由近代人伪造。他的理由是,在油墨粒子中发现了二氧化钛,而直至1922年,这种化合物才被人工提取出来。不过反对派的这次进攻失败得更加迅速,耶鲁大学图书馆在对馆藏的大部分古老文献进行取样分析后发现,样品的油墨粒子中都或多或少地存在二氧化钛成分,校方把这个怪异的现象归咎为保存环境的污染所导致。

此后,双方都迫不及待地利用每一项最新技术来推翻对手的结论。1995年7月,布鲁克黑文国家图书馆的考古学专家卡门·哈伯特联合亚利桑那大学物理学专家道格拉斯·多纳赫,小心地从地图集的空白页边上裁下了约3英寸长的样本,将其充分燃烧后,利用碳14技术对灰烬进行了年代测定。整整7年后,哈伯特在学术刊物《放射性碳》上发表了研究的详细报告,声称样本生成的年代被限定在1411至1468年之间。不过,哈伯特同时宣称,虽然羊皮纸张本身的日期,是确定地图为真品的充分条件,但不排除造假分子借助某些空白文献进行伪造的可能。而今天,我们则无比遗憾地看到哈伯特的预言不幸成为现实。

给“文兰地图”棺材上钉上第一根钉子的,是去年12月由加州大学维京人研究学家克尔斯滕·希弗公布的一本日记,作者是一位“二战”时期地下反纳粹运动的积极参加者,奥地利神父约瑟夫·费舍尔。他在日记中公开承认是自己伪造了“文兰地图”,在卡尔平尼日记最后的两页空白羊皮纸上绘制了美洲大西洋沿岸的部分地形。与其他招摇撞骗的文物贩子不同,费舍尔此举的目的是为了反对第三帝国压制天主教,灌输纳粹意识形态的思想暴政。费舍尔的策略的确眼光独到:鉴于戈培尔、罗森堡等御用宣传家鼓吹纳粹精神是古老维京传统的伟大复兴,如果他们承认这张地图的真实性,那么就不得不承认卡尔平尼修士所体现的伟大传教精神。可惜的是,这份精心伪造的文件从未引起第三帝国高层政府的注意,而它在考古学界所造成的巨大震动与争议,却是作者本人始料未及的。