小灵通漫游未来

作者:三联生活周刊(文 / 邹剑宇 钟敏)

经济实用的“小灵通”被消费者认可接受

1999年UT斯达康在浙江推出一种无线市话业务,作家叶永烈的儿子叶舟是公司业务员,叶舟从父亲的科普小说《小灵通漫游未来》中得到灵感,为新电话取名“小灵通”。“小灵通”走的是固定电话的传输线路,交的也是固定电话的费用,拿的却是掌上的“小灵通”,比最早的“大哥大”还漂亮。

2002年,固定电话运营商中国电信和中国网通共订购了2000万线“小灵通”无线市话,当年建成超过1000万线。

谁在用“小灵通”呢?最早开通的杭州是一个中型城市,曾有未证实的说法是,政府部门给“小灵通”的限制是在京、沪、穗、津四城市之外,又有说法京、沪是最后的底线。但是吴鹰对本刊明确无误地表示:2003年小灵通的地域发展将不受政策限制,是否开通新业务完全由运营商自己决定。

曾经一度“小灵通”被定义在低端、落后的技术,被限定在中心城市之外。实际上,由于“小灵通”触发了中国通信市场的若干敏感神经而备受各方关注。“小灵通”的市话价格、它的单向收费对已开通地区的移动、联通手机业务构成了竞争,“小灵通”被看作是中国电信和网通在拿到3G移动通信牌照之前抢占市场的举动。

但是吴鹰否认“小灵通”对移动通信市场的直接影响,他举例说:“美国第二大固定电话运营商SBC,在截止到2002年10月为止的12个月内,固定电话用户数下降了至少600万。很多人搬家之后,不再安装固定电话,固定电话被移动电话取代了。”吴鹰的说法反而是固定电话面临新的技术革命,新的无线接入方式正在取代固定电话最后一公里的铜线。

未来的电话使用会有什么变化?吴鹰这么描述:很多人都有一种双模手机,在本地的时候它可以使用无线市话,在漫游或者需要使用GSM和未来的3G移动通信时自动切换。“对于固定电话运营商来说它是对资源的充分利用,对于老百姓来说又便宜又好用。”

目前“小灵通”的设备供应商有UT 斯达康、中兴和朗讯三家,三家的份额约在60∶30∶10之间。1月23日,UT斯达康(Nasdaq:UTSI)公布了2002年年报,该年实现净利润1.08亿美元,同比增长89%。全年净销售额同比年增长57%,其中第四季度达3亿美元。

2003年1月30日,吴鹰接受本刊记者专访。

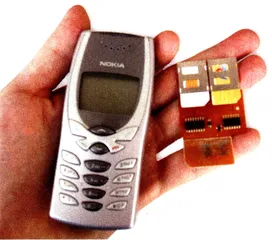

目前改装后的“双模手机”,一部手机装入两块SIM卡后,可以实现一机两用

问:“小灵通”是怎么出现的?

答:“1995年国际电联开放了一个V5接口,使从交换机出来到用户家里的电话机之间的接入增加了其他可能方式,而不像原来那样被交换机生产厂家的保密技术限制。当年邮电部委托中国电信总局来选择适合新接入方式的技术和厂家,UT 斯达康是被选中的之一。接入技术的开放让当时中国电信每线成本从100多美元下降到几十美元;同时还开了一个综合接口,打开了数据和语音业务的市场;另外就是增加了一种无线接入方式。电话自诞生以来,最后一公里半公里的铜线技术没有任何发展,现在用无线来取代铜线,是一个巨大进步。无线市话就是在这种背景下诞生的,它又叫“小灵通”。

问:“小灵通”合法吗?

答:中国的政府组织开始做接入网的一个实验,实验过程从1995年开始,1998年结束,从第一天起就是合法的。而且无线接入的范围一直是电信运营商100%的合理合法的运营范围,不是说钻什么空子,都不是这个概念。我们把接入的范围扩展到一个城市,也没有跳出运营商的经营范围。外界有人传闻说信息产业部对小灵通叫停,其实信息产业部一直按规矩办事。2000年有一段时间说要调查,其实这也是应该的。政府要调查技术是不是成熟,是不是要进入城市,有没有违规。一个月调查最后的结果是老百姓喜欢,技术又相对成熟,允许进入城市区。当年信息产业部604号文件进一步明确“小灵通”是固定电话网的补充和延伸。由于运营商之间有争议,给了无线市话一个定义,所以至今没有跨地区的漫游。

问:据说“小灵通”和日本一种PHS的移动网络技术一样,而PHS是一种非主流技术,“小灵通”也会是非主流的吗?

答:我们技术的空中接口跟PHS是一样的。但是在日本的PHS是一个独立的移动网络,有很多先天不足,首先是它高速移动的时候性能没有蜂窝电话好,第二由于它是微蜂窝技术,在人口稀少的地区大面积覆盖不合适。但作为一种接入技术,PHS的所有优点就都表现出来了。过去不讲投资回报,中国电信固定电话里铜线和交换机的使用率都在50%左右,我们做无线接入可以利用这些富裕容量,所以我们不用再建一个传输网络而只做接入。城市人口的活动空间90%在中心城市左右。北京包括郊区县面积很大,但是人活动区域可能就是20%的地区,包括了城市人口90%的活动空间范围。它符合一个二八定律的准则。我们不需要所有地区都大面积覆盖,而微蜂窝技术可以有很多信道数,跟过去一根线一部话机的状况不可同日而语。再者在日本PHS手机有现成的产品,到中国来就有可能做得很便宜。

问:“小灵通”便宜在什么地方?

答:日本把PHS当作移动网络来做,移动交换机每个用户的交换机成本就要250美元,总成本要在500~600美元,这样的网络在中国就太贵了。我记得当时摩托罗拉最早选择了CDMA接入技术,每户的成本要800美元,也太贵了。PHS的每线接入成本远远低于有线电话的接入成本,有线电话的成本是1500元,“小灵通”是在500元到600元人民币之间。现在市政建设的成本是逐渐上升的,无线成本远远低于有线成本,那就没有必要再铺固定线路了,而且有线的维护成本还更高。这样,运营商的运营成本也降下来了。对用户来说,现在“小灵通”手机从480元/部~2600元/部,最贵的有65000种彩色。而现在GSM、CDMA有65000种彩色的手机每部至少5000元。各地运营商目前的无线市话通话资费与其固定电话资费水平相同,即平均为前3分钟0.20元,以后每分钟0.10元。

问:可是有人说“小灵通”便宜却不好用,比如说信号弱,不能漫游等等。

答:对一些技术瓶颈,我觉得有一些问题是不需要解决的。因为技术要满足不同的需求,我不认为“小灵通”要做一个1000%全覆盖的网络。现在中国GSM网络已经覆盖得很好,这比欧美一些地区都好,而我们只是做城市固定电话的接入。最早“小灵通”全是10毫瓦的微蜂窝机站,覆盖面积只有一二百米,现在是500毫瓦的机站,覆盖面积到了七八百米,信号穿透建筑墙体的能力也大大改善了。如果说漫游,现在在杭州0571的区号下,从市区到桐庐、千岛湖等区县,都已经实现了漫游,不过是在同一个区号下面。两个县之间远的距离有200公里,在电信领域中,200公里和1000公里是没有差别的,跨区只是在网络计费上有一些差别。按照信息产业部对无线市话的定义,它是固定电话的补充和延伸,跨区号的漫游是不允许的,但不是技术做不到。我估计“小灵通”漫游市场不会大,因为它的用户90%的时间都在本地。中国GSM话务量中统计下来漫游费用占10%。“小灵通”提供一个漫游功能,可能对客户来说从心理上觉得不错。

问:中国电信、网通发展“小灵通”是为了抢占移动通信市场吗?上了3G以后,“小灵通”还有必要吗?

答:我们看一组数据:浙江省无线市话发展最好,“小灵通”用户超过了200万,对于一个只有4000万人的省来说它是一个大数字。而浙江的移动、联通用户都是全国前一二名的位置。台北GSM电话的普及率是106%,GSM的平均话费只比“小灵通”无线市话高30%,台湾大众电信2001年6月推出无线市话,放号量超过了6家GSM运营商中间的4家,一年多发展了50万的用户,已经开始赢利了。现在全国“小灵通”用户每月的使用费(ARPU值)是65元,理论上运营商一年、实际上两年就收回了投资。这是很好的回报,因为现在资本市场4~5年的投资回报率都是不错的。我估计两年或者三年以后,中国开始上WCDMA,“小灵通”的用户可能达到4000万~5000万左右,这里如果有40%对3G感兴趣的话,中国电信和网通一下就有可能有2000万的移动用户,这对他们是很有吸引力的。中国电信和网通的领导都说,即使3G牌照发下来,也不影响“小灵通”的发展。“小灵通”最后扮演的角色是取代最后1公里铜线,现有的铜线可以用来发展XDSL传输宽带业务。所以任何一个运营商,只要他们有固定电话网的运营牌照,他们就会继续保持和发展无线市话小灵通,而把铜线节省下来发展宽带。

问:未来的3G是数据和话音的综合通信,“小灵通”在技术上会被淘汰吗?

答:“小灵通”一个语音信号是32K,来回两个信号捆绑在一起就是64K,然后它又是微蜂窝技术,信道数很大。今后两年还没有这么好的技术可以替代“小灵通”的数据通信能力。“小灵通”的数据业务速率现在是64K,我们计划年底达到128K,实验室已经做到了。这种数据通信的特性在台湾地区得到证实,大众电信公司业务量20%都是来自数据业务。未来的3G和现在“小灵通”的核心网(数据业务交换平台)在硬件上是一样的,我们要做的是开发一种“小灵通”和WCDMA双模的手机,然后在内容和使用上做一个平滑的过渡。不能过渡的是无线机站。不管什么技术,升级一定要买新的技术,不可能从原来过渡的,这个谁也没有办法。未来的双模手机在本地业务上,WCDMA能做的业务,几乎小灵通都能做,而且成本低得多。