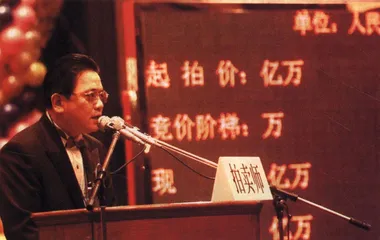

20亿元大楼第三次开拍

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

卖方和买方始终站在各自的角度和立场

20亿的“造”价

“63层”在今年春节前后已经两次拍卖。每次临拍前,广东国投清算组都要连夜召开5小时“紧急会议”。所有人对20亿的天价能否拍卖成功都心中没底。广东一家拍卖行代表告诉记者,广东国投的债权人人数众多,无法通过把标的物直接交给债权人来抵偿债务,“拍卖是变现还债的惟一方法”。而结果在多数人意料之中:两场拍卖均以没有举牌的惨败而草草收场。这也使轰动一时的“广东国投破产案”在去年年底前基本结案的计划落空。

在与诸多买家长达5个月接触后,广东国投和四大拍卖行卷土重来。

局势显然依旧对广东国投不利,他们急于将“63层”脱手变现还债。然而,每一次“流拍”,“63层”的资产价值就得“缩水”一次,这是企图高价变卖“63”层的卖方不愿看到的。与此相对的是,潜在的买方却有足够“耐心”:买不买,价位到什么时候才出手——他们有足够的主动。现场报道两次拍卖的《南方都市报》记者卢嵘回忆说,拍卖现场四路持有竞买牌的买家代表均表示是受人委托,真正买家一个也没露面,没有人愿意透露买家来历、用意,很明显,这些人没有多少实质性的诚意,“都是来摸底牌的”。

前两次拍卖的报价分别是16亿元和13亿元,开叫价是按羊城会计事务所对“63层”20亿市场价值估价的79.56%来计算的。清算组负责人毕马威会计师事务所合伙人蔡廷基先生在接受记者采访时说,20亿的估价源于广东国际大酒店的独家优势,在广州五家五星级酒店中效益最好,年盈利近2亿元。而蔡也表示,“所有的评估都有一定依据,估价和实际价值都会有一定距离,评估师的责任就是缩小这个距离。但如果在花园小区内评估一栋房子的价值,自然有可比性,不过‘63层’这个大型物业很独特,缺乏可比的参照物,不容易评估,市场上极难判断。”

“20亿”的概念听起来有些含混其辞。更多的潜在买家坚信,20亿是被评估方“制造”出来的。记者试图联系采访负责‘63层’资产评估的广州羊城会计事务所,但被拒绝。

“这个评估显然有试探市场心理价位的成份在里头。”广东产权拍卖行注册拍卖师曾伯瑞分析说。事实上,拍卖方并没提供给买方最大限度的信息披露,包括任何关于“20亿资产”的详细评估内容和依据。对“63层”表现出兴趣的广州恒大实业集团自己算了一笔账:“63层”的总建筑面积(包括一幢住宅楼在内)约14万平方米,即便以每平方米1万元的市场价计算,总值也才为14亿元。也就是说,在20亿元的估价中,无形资产叫价高达6亿元,和记者算这笔账的“恒大”发言人称,“这恐怕太高了,超出了多数买家的价格预期”。

尽管广东国投清算组一再对外宣称,“63层”并不是因为破产才拍卖,被拍卖的只是其控股方的权益,“63层”两亿元的年盈利能力同样被众多观望企业所质疑:近年来,酒店的生意都在下滑,“谁能保证‘63层’一转手就能正常经营,同时,还能保持如此的高收益?”

降价问题相持不下,四大拍卖行均希望根据市场反应继续调低拍卖底价,而清算组却如履薄冰:20亿是个基数,缩水过多无疑会有“国有资产流失”之嫌。一位拍卖行人士向记者抱怨:“许多国有资产自恃过高,这的确让拍卖变得很难办。”

广东国投破产案件中的最大一笔资产——广东国际大厦

“麻烦”资产

广东国投清算组法律顾问、高级律师曾亦军表示,“63层”两次衔接紧凑的拍卖先后降价,这让拍卖方处在了很不利的位置上——“买降不买升”的心理会左右竞买人。

而记者接触到的一些潜在买家认为没有人出手并非完全由于价格原因,更大忧虑是“63层”说不大清的背景。广东国投仍然在进行破产清算,“63层”背后的产权问题非常复杂,“卖方称大厦100%产权属于广东国投,但谁来界定?我们谁也没有看到一份清晰的产权说明”。“如果资产没有清洗干净,产权不界定清楚,谁都会怕以后的麻烦。”面对如此巨大的投资,所有人都有顾虑。

对此,全国律协理事、高级律师陈卓伦指出,“63层”拍卖标的名称是“广东国投100%投资权益及债权”,“权益”和“债权”这两个法律概念并不明确。拍卖前有一个宣传短片,介绍广东国际大厦及国际大酒店的设置,而对于拍卖财产的范围、权益的资产负债情况一概不提,“对这样的资产,买家很难有信心,而与卖家相比,他们有耐心”。

在多数老广东看来,“63层”是一个典型的问题资产。除因巨大的三角债而破产的广东国投本身,一知情者向记者透露,1984年,广东国际信托投资公司与广东电视台合作兴建了“广东电视中心”和“63层”,广东国投出资,广东电视台出地。因此,“63层”的地皮至今仍属于广东电视台所有,而广东国投也并没有全部办理“63层”的产权证手续。这意味着,竞买人在巨资拍得“63层”之后还得补交近亿元资金才能取得产权证。

“国有资产的产权模糊已经成为它们按照市场化规则处置时的最大障碍。”经济学者刘建平博士分析近期抵债资产拍卖时出现的大面积“流标现象”时认为。已经近10年楼龄的“63层”仍然等待着这次艰难的“易主”,结果依旧难以预料。

自由交易的中间屏障——专访经济学家刘建平博士

三联生活周刊:“63层”数次流拍的深层次原因可能在哪里?

刘建平:卖方没有从市场角度来思考问题,买方市场的背景下卖方的强硬显然毫无依据。其实从一开始的资产评估中就产生了阻碍拍卖的屏障。我国资产评估是在10年前“防止国有资产流失、国有资产保值增值”的简单认识下创造出来的,在自由交易的操作实践中,“防止国有资产流失”的目的已经逐渐流变为系统性高估国有资产的现实。资产的真正价值与行政理解产生了极大出入,市场价格体现不出来,原本应当按照市场规则进行的拍卖便会很尴尬。

三联生活周刊:买方对卖方缺乏足够的信任?

刘建平:这是目前一些亏损国有资产处置卜的最大困境。模糊的产权界定,加上大量混乱的债务和债权,很难给公众产权清晰的预期。拍卖中的多数“流标”都是这个原因。尽管大多国有资产都具有政府背景,但拍卖交易认定的是交易物的产权属性,只能凭法定凭证,而非“背景”的深浅。没有一个明确的产权基础,像拍卖这样的自由交易就使卖方、买方缺乏了基本的信任纽带。

对于债务混乱的状况,国内目前通行的做法是通过债权、债务捆绑出售达到国有资产增值的目的,这是一种简单易行的处理办法,但却不能从根本上消除自由交易的中间屏障。