那些老而不死的人们

作者:王星(文 / 王星)

法兰西学院一直在传统与现世的尊严间挣扎

(法新/AFP)

法国的电视其实也挺无聊的。最近在电视上能看到一部名叫《不死者(L' immortelle)》的连续剧,讲的是一个留着白色短发的不死女人在17世纪和20世纪之间来来回回折腾的故事。说是“最近”其实并不准确,因为这部连续剧已经在电视上拖拖拉拉地播放了将近半年;拖这么长时间不是集数太多,而是因为总在循环播放。

法国人似乎对“不死”真有一种难以遏制的爱好,也正是他们给“不死”这个词赋予了真正的现实意义。大名鼎鼎的法兰西学院里那群终身院士在法语俗语中的称谓就是“immortel。而这一阵在巴黎最热闹的新闻之一是:又有一个华人加入了这个不死者行列。

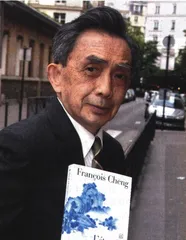

2002年6月13日,旅居法国50多年、现年72岁的华裔法籍作家程抱一(Francois Cheng)获得了法国法兰西学院颁发的文学院院士,成为首位得到这一称号的亚洲人。法兰西学院是当年由拿破仑下令将法兰西研究院、理学院、文学院、艺术学院、道德与政治学院合并而成的,其终身院士共250人,逝世一人后才可由其他人选替补,所以有“不死”之称。不过,在程抱一之前已经有亚洲人甚或是华人领教过这种法国式的不死的滋味。1997年12月17日,华裔画家朱德群入选法兰西学院选艺术院院士;2001年10月,日本著名指挥家小泽征尔被聘为法兰西学院的艺术院院士;2002年3月6日,吴冠中也在朱德群的推荐下被法兰西学院艺术院选为通讯院士,成为第一个获得这种称号的中国籍艺术家。

当然,正式院士和通讯院士还是有些区别的。从外国成就突出的人物中推荐和遴选通讯院士是法兰西学院的传统。通讯院士可以参加学院的有关会议并发表意见,不过没有选举新院士的投票权。19世纪以前,通讯院士一般都授予居住在巴黎以外,但其成就与正式院士相当的法国人以表示对其学术成就的承认;20世纪以后,这个荣誉性的职务主要都授予外国人。法兰西学院诸学院中,文学院又具有一层特别的意义,因为文学院的正式院士将负责帮助界定法语的正式使用规则。此次入选的华裔作家程抱一原名程纪贤,1929年8月在江西南昌出生,1945年于重庆立人中学毕业后考进南京金陵大学外语系,1948年到法国留学,在巴黎大学和高等实验研究院攻读法国文学和语言学,1960至1973年在巴黎中国语言研究中心工作,参与编写《法汉大词典》,1971和1973年分别得到巴黎第七大学及法国国家博士学位,同时成为巴黎第三大学东方语言文化学院教授。他的半自传体长篇小说《天一言(Le Dit de Tianyi)1998年赢得了法国“菲明娜文学奖”(Prix Femina)。在接受院士称号的仪式上,程抱一表示:“感谢法国给了我一个如此美丽的语言。当我选择以法文写作时,这语言成了我真正的祖国。”

雨果(左)4次申请才进入法兰西学院,巴尔扎克终其一生没有入选法兰西院士,而后者却得到了更高的评价

获得法兰西学院的终身院士称号算是得到了“不死”的官方认可,但究竟能否不死毕竟还得更多真的活着的人说了算。法国国内对法兰西学院终身院士的制度早已有过各种意见。戴高乐当年说过:“在法国有三样东西千万不要去动:法兰西学院、巴斯德研究所和艾菲尔铁塔。”为了维护自身的尊严和地位,法兰西学院确实很少允许过于反叛和非正统作家入院,害怕自己的想法被束缚的法国作家也往往拒绝进入学院,每周一次的院士聚会因而逐渐被人们讽刺为“每周四一帮老顽童聚在一起说笑话”。

一直在传统与现世的尊严间挣扎的法兰西学院在过去近400年中闹出的笑话并不比它争取到的荣耀少。小仲马在进入法兰西学院的演讲中曾有这样一段话:“如果说这扇门我刚一敲击便为我敞开,那不是我本人的功绩,而是由于我的姓氏——这个姓氏诸位早就想找机会授予荣誉,现在只不过是在我身上付诸实现罢了。”小仲马在这里指的显然是他的父亲大仲马:大仲马终其一生也未能进入法兰西学院。1924年,法兰西学院院士法朗士逝世,位置出现空缺,结果集象征派大成的诗人保尔·瓦雷里成了生平反对象征派最不遗余力的法朗士在法兰西学院的继承者。2001年,法国小说家、文学评论家安热罗·里纳蒂被选入法兰西学院接替已故作家约瑟·卡巴尼。法国舆论认为“里纳蒂的入选无疑是法兰西学院多年以来最有趣的事件之一”,因为里纳蒂在文学上并无突出成就,而且曾经一直讽刺和攻击法兰西学院及其院士。20世纪80年代以后,曾先后有四位女性入选法兰西学院,这应该归为法兰西学院面对女权运动的一点让步。不过,法国女权运动的老祖宗乔治·桑早在200多年前就表示反对女性进入法兰西学院,理由是:“法兰西学校的伟大一无用处,从摆在我们面前时开始就像一盏将熄灭的灯。”

让法兰西学院最尴尬的还是雨果和巴尔扎克这两个法国文坛上最响亮的名字。雨果15岁时的诗作就受到了法兰西学院的嘉奖;1841年入选法兰西学院。按照雨果夫人的回忆录里的说法,雨果申请进入法兰西学院很大程度上是为了走入政坛:“法国有两种政治讲坛,一种是众议院,一种是参议院。众议员他不能当,当时的选举法是为有钱人而订的,而他没有钱……此外只剩参议院一条路子。但是想当参议院,必须名字列在某几种名位之内,然后由国王加以选择。其中又只有一种是雨果进身的道路:法兰西学院。1836年,他申请入院,法兰西学院没有选他,而选了杜伯狄先生。1839年雨果再一次申请,学院选了莫莱先生。1840年,雨果第三次申请,学院选了弗路隆。1841年,雨果第四次申请,这才敲开了法兰西学院的大门。从此,他一只脚已踏在政治讲坛的边缘,开始了新的生活。”巴尔扎克终其一生没有入选法兰西院士,也没有获得荣誉军团勋位或任何官方的荣誉。但在当代很多法国文学评论家看来,巴尔扎克似乎更好地经受住了时间的考验,因为当时雨果被认为是身份高于“小说家”的诗人、剧作家兼小说家,但如今很多人可能很欣赏他的《悲惨世界》,却未必读过他的诗作。与此形成对照的是:如今法国人读小说的习惯正是从巴尔扎克开始的;巴尔扎克使小说登上了大雅之堂,上升为主流文学。

法兰西学院的不死者们的职责是维护法语的纯洁性,他们未必熟悉东方武侠小说里那个多少已成俗套的场景:一个年老的智者告诉大侠:永生也是分好几种的,或青春永驻,或老而不死,或死而复生。但他们应该记得《荒原》开头那个家伙说的话:“我要死。”当然,这种感慨也有好几种诠释的办法。曾经有个英国诗人去看望他生病的朋友,听见朋友在病榻上呻吟:“我要死了。”他的回答是:“你倒不挑不拣,什么都要。”

2002年6月13日,72岁的华裔法籍作家程抱一获得了法国法兰西学院颁发的文学院院士