法语的内忧外患

作者:王星(文 / 王星)

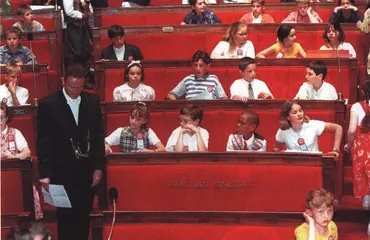

法国国防部部长艾里奥特-玛丽——法语纯洁性的捍卫者

我到现在还记得中学时看《战争与和平》的那段“痛苦”的经历:那是那种五大卷的竖排繁体字版本,中文间夹杂着法语,而且每卷的所有注释都集中在最后,娜塔莎们每一次清谈的聚会都是一场前后翻书的灾难。当然,《战争与和平》并不是故作姿态,因为法语在很长时期里一直是欧洲小说中必不可少的“金牙”,甚至连侦探小说也不例外。我掌握的第一批法语词句(“tres bien”、“mon amis”)就是跟那个叫“波洛”的“比利时小人”学会的。

那个时代算得上是法语的黄金时代。英国贵族没落后留下了著名的英国管家,法国的贵族没落或者说消失后留下的是同样优质的法语家庭教师。在法国接受的教育当时被认为是西方社交界中最优等的教育,说法语也被认为是那个时候有修养的人必备的知识。

但法语已经越来越风光不再了,尤其是在近几年。2003~2004学年开学后,居住在德国巴登-符腾堡州(BadenWuerttemberg)西南部小学一年级的孩子将和其他州的同龄孩子一样开始选学一门外语。这套例行常规的事没想到今年就惹出了事。

巴登-符腾堡州负责教育决策的部门在开学前公布:本州近4/5的小学中都教授英语,但在莱茵河沿岸和法国毗邻的小学中将把法语作为第一外语。这一决定随即就在“法语教学区”激起了父母们的强烈抗议。尽管法语教学在第二次世界大战结束后在德国、尤其是在莱茵河沿岸各州一直被视为传统,但这些父母提出:为了孩子将来的就业问题,当局应当优先提供英语这种国际化的语言教学。勋普夫海姆镇(Schoepfhaim)一名家长的看法是:“有天赋的孩子当然有可能掌握很多门外语,但我们也必须考虑到那些不那么有天赋的孩子。英语显然是更合适的外语。在学校里孩子们要学习使用电脑,电脑上就使用英语;连流行歌曲也都是用英语唱的。”在加格瑙镇(Gaggnau),一些小学生的家长甚至准备筹集一笔数额为5000欧元的基金,用这笔钱聘请一名律师,以法律手段对抗政府指令。他们还组织了一次有一万名居民参加的民意调查,调查结果显示:85%的居民反对把法语列入学校的义务教授课程。

这通乱子其实也是意料中的事。法语在欧盟委员会会议中的地位一直在下降。以前欧盟委员会例会的工作语言是法语,如今例会上的发言人却大都讲英语,委员会的很多文件甚至也只有英文版。在法语的传统领地非洲,法语影响也在不断下降。过去非洲法语国家大学生深造的首选国家是法国,现在非洲法语国家大学生不少都首选去美国深造,法国的大学已经已退居第二。

在法国,“纯粹”的法语正受到“强势”英语的有力冲击

与外来的抗拒同时愈演愈烈的是来自法国内部对“纯粹”法语的“叛逆”。就法国的地域大小来说,这个国家的方言实在是太少;相形之下,比它国土面积小得多的英国的方言就多得有点过分。法国的方言稀少在相当程度上是延续了几个世纪的文化教育政策的结果。按照这种政策,各地的文化教育都以巴黎为准绳。在过去,方言可以在郊区使用,但如果某个人想真正干出点名堂,他必须放弃自己的方言。目前法国、尚存的差异最明显的方言是南方方言。在一个世纪以前,法国南部的大部分居民事实上根本不会说法语。他们使用的是普罗旺斯语。这些居民因此是把法语当作一种外语来学习的,所以他们力图保持发音“纯正”。在当地方言中,“vin(葡萄酒)”与“pain(面包)”实际上都被读作“vang”与“pang”;每个单词的每一个音节都被读得很清楚,在单词结尾还会多加一个“e”,于是“France”就变成了“Franceer”。另一种差异较大的方言出现在邻近德国边境的阿尔萨斯,“D”和“T”的发音在这里很容易被混为一谈。在更偏北一些的地方,元音经常被发得很含混,于是所有的“a”都被吞成了“o”。除了上述地区以外,在诺曼底、勃艮弟以及中部地区,方言只有在偏远郊区才能听见。然而,在“统一口径”这么多年以后,法国的各个省终于要开始坚持自己说本地方言的权利了。

本人就来自南部的社会学-语言学教授菲利普·布朗切(Philippe Blanchet)表示:“南方人一直对巴黎人存有戒心。他们不愿意被和巴黎人混为一谈。如今他们再也没有这种顾虑了。他们可以尽情地表现自己的与众不同。”“方言合法化”的标记之一是:诸如Bouygues与SFR这样法国最具影响力的电信公司已经开始雇佣会说方言的职员来录制语音信息。除此以外,方言也开始在各种广播电视节目与广告中越来越频繁地出现。法国教育部在去年年底还颁布了一个史无前例的决定:允许布列塔尼语、巴斯克语与科西嘉语等地方方言列入相关省份的教学课程。

对“纯粹”法语起到“破坏”作用的另一支力量来自俚语。英语在法语新俚语兴起的过程中扮演了重要角色。“boss(老板)”、“cash(现金)”与“destroy(毁坏)”等英语词都已经排挤掉了原有法语对应词的位置。在巴黎许多移民家庭中通行的阿拉伯语也在俚语的变化中起了相当作用。“Kif”在阿拉伯语中指大麻烟,在新俚语中被用来表示“找乐”或是“喜欢得不得了”。新俚语中使用得最多的还是隐喻手法。举例来说,“Mururoa”在俚语中指漂亮的女孩子;这个词是从“bomb(炸弹)”一词发展而来的,暗指法国1995年与1996年在太平洋Mururoa珊瑚礁一带进行的核试验;“aspirin butt”与“yoghurt pot”是俚语中对白人的蔑称。“Bounty”一词则得自一种椰茸夹心巧克力的商标,指那些力图把自己变成白人的黑人。《巴黎人日报》感慨说:如今从绝大多数25岁以下的年轻人嘴里都可以听到这些新俚语——无论他们究竟属于哪个社会阶层;他们相信:这些俚语可以把他们与传统的中产阶级区分开来。

这一切都无疑会激起法兰西学院(Academie francaise)的愤怒。目前有40名成员的法兰西学院于1635年由大名鼎鼎的黎希留主教创建,其宗旨就是修正并保护法语语法规则并对哪些词可以收入法语字典做出最终仲裁(学院名称中的“f”没有大写也正是出于对法语语法的尊重:因为“francaise”在这里只是一个形容词,所以“无权”大写)。

米歇尔·艾里奥特-玛丽(Michele Alliot-Marie)今年5月被任命为法国历史上第一位女性国防部部长。有报道戏称:艾里奥特-玛丽不仅将成为法国国土的捍卫者,而且也将成为法语纯洁性的捍卫者;因为她在自己的头衔中按照法语语法正确地使用了阳性称谓:“Madame le minister”,而不是像上一届左翼政府中的女权主义者们所坚持的那样使用阴性称谓:“Madame la minister”。虽然只是一个“le”与“la”的区别,但艾里奥特-玛丽的举动已经博得了法兰西学院的好感。法兰西学院的“终身秘书”莫里斯·德鲁昂(Maurice Druon)以这样的词句来恭维艾里奥特-玛丽:“这是法国历史上第一次由政府出面修正语法规则。”德鲁昂的信条据说是,“不会正确地书写的人也不会正确地思想、因而更不可能正确地统治国家。”

那么,真正“正确”的法语到底是什么?从语源学上讲,法语是罗曼语系印欧语族的一支,起源自拉丁文。罗马人带给高卢的拉丁文和当时罗马文人所用的文言拉丁文略有不同,是一种俚语化的拉丁文,如今只有少量文字记录保留。因此,法语最直系的祖先应该就是这种当年罗马军人和小贩使用的拉丁俚语。