基础教育与功利主义

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

程为民离开教职已经两年了,他原来工作的中学是北京市东城区一所市重点中学,他不爱当中学教师的理由并非收入或者成就感的问题,而是觉得自己身在其中、经历着某种可怕的“渐进式扭曲”。

他认为:“从根子上讲,这跟基础教育中的‘官本位’和功利主义教育很有关系。官本位指的是学生的升学率等指标是校长政绩考核的重要内容,也是中学能否升级比如区重点升为市重点的要素,升级后,从市教育局到区教育局的拨款就来了。”

更具体而微地说,这与校长的官职有关,市重点的校长是处级,区重点的校长是副处级,而普通学校的校长仅仅为科级。一旦获得某级重点的中小学校,就有各种优惠政策,还有指定或者约定俗成的共建单位。这些共建单位往往是该区的部委机关或者效益好的企业,他们送一个子弟到好学校去,通常会给至少几万元的共建费。中学校长在该区域社交圈中,是一个微妙而特别的角色,他联系着很多强势的社会关系。

中小学内部往往呈现着封闭而谨慎的权力结构。对下一级别的教师,教师带班特别是毕业班当然有奖金。而初考、高考的升学率对教师名望有很大帮助,这可能会给他们带来某些软性收入,比如开辅导班、讲座、当家教等等。最残酷地说,是把一个学生当作砝码,第一线的教师当马前卒,他们并不清楚问题的实质与金字塔式的能量积累。

“要提高升学率,就需要让学生之间激烈竞争。”程为民说,“每次考试都是一次刺激,现在不让公布历次考试的比如年级300人大排行,但是很多学生还是很好奇,还是要知道自己所处的位置。优等生的压力尤其大,他们必须时刻提防别人的超越,他们上学并不屑与人交往,往往自称冲着学习,冲着北大清华来的。高考造就了相关人等的奴性,我们在中学不难看到整个校园围墙里,弥漫着一种对高考无条件崇拜的沉重气氛。”

小学通常是采取就近入学的原则,但为了跨区上比如育才小学这样的名牌小学,家长就得付出每年至少2万元的赞助费,而且没有关系还未必能行。

1997年以后,为了适应义务教育的要求,将某些普通中学改为纯粹的初中部,重点在初中教育,合并重组。重组之后拉平了,将优秀的资源平分,抹掉差的。过剩的师资分流,重点中学取消初中,完全高中化,据说是学习欧美的先进经验。程认为:“造成的问题是,学校失去自己教育的连贯性,没有嫡系的初中生,不了解那些学生,无法因材施教。”

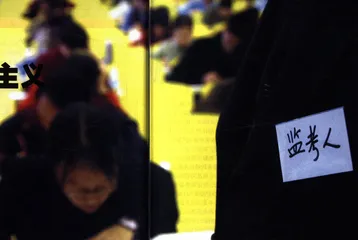

功利主义正在成为教育的指挥棒(程功 摄/Imaginechina)

学生家长马蔺告诉记者:“我的孩子快要上初中了,我一年前就开始托关系,现在初考采用电脑随机筛选,一切全靠运气,但是有关系的学生可以避免进入电脑筛选系统。”

以北京为例,市重点的中学屈指可数,指的是汇文、四中、一零一中、五中、二中、八中、十二中等。区重点每区约五六个,海淀区和东城区多一点。此外,还有一类属于高校附属中学,比如北大附中、清华附中、北师大附中、人大附中等。教育资源的有限与教育成本的与日俱增,让这些学校成为更多学生与家长的理想国。

基础教育专家赵亚夫1998年以后参与了基础教育改革课题,“在这个过程中,我由一个理想主义者逐渐转化为现实主义者,因为困难太多了。”他说:“2001年,这个课题开始推广在各个学校开设基础教育综合课程,即科学课与社会课,后者指历史、地理、政治、经济、法律甚至生活中的基本常识。这个课程在美国等国家已经有100多年的历史了,它的目的是培养好公民,而非我们以往理解的培养‘顺民’,主要是培养他们的民主意识、公众意识、有爱心、从人格的角度来塑造他们独特的个性。”

赵亚夫说:“我希望,不再以知识技能来作为衡量学生的惟一准则,应试与功利教育出来的学生往往没有自我,不懂个性,上学就是去服从规矩。很多孩子上学第一天,就是被从游戏童年驱赶到规矩成堆的地方,老师要求他们上课时必须把手背在后边,从最细微的学习习惯来束缚他们的天性。这样,教育使得他们纯而又纯,他们甚至失去了最基本的判断:怎么看待一个人的成功与幸福?这样的学生十分冷漠,他们凭借成绩步步高升,而教师以培养小班长,在学生中布‘线人’等政治手腕,来给学生分个三六九等,控制学生。”

“小学更没有自主,更从制度上捆绑,觉得纪律是解决一切问题的必然手段,而且往往越好的学校纪律越多,越好的学校学生越多。一个老师如何去了解一班60人中,每个学生的独特与心理活动,所以,往往上越好的学校,获得均等的教育权利的机会越少。”具体操作而言,他参与的教育改革似乎也并非福音,国外要实验至少五年的一个新课程,在国内为了应付任务拼命赶,甚至一个月可以写一本教材,全套新教材在一两年内就投入使用了,结果不得而知。