什么地方存在着狂想

作者:舒可文(文 / 舒可文)

日本人小泽刚战争与和平的转换计划:食物制作成武器后,可以举办火锅宴会

“正在建设”,是个艺术合作计划。对艺术活动而言,这是一个过于雄心勃勃的计划。从两年前开始,日本的国际交流基金会邀请中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚、泰国、菲律宾等7个国家的年轻策划人,在亚洲各国考察,为他们设置的问题是,“在全球化的背景下,我们如何确立亚洲当代艺术的文化身份”。也就是说,在“亚洲”这样一个越来越地缘政治学化的概念下,寻找非政治的共同点,希望能以艺术作品之小见当代“亚洲”文化之大。为艺术家、策划人及观众的思想转变提供一个开放性空间,在亚洲内部从不同角度讨论什么是亚洲的问题。最终组织者们以“正在建设”来概括现在的亚洲,认为它最能体现亚洲“似乎永远都在进行的都市建设”,“暗示亚洲的现代化转型是一个漫长过程”。主题确定后,基金会邀请了他们挑选的艺术家分别在各国进行3周的留居工作,然后根据各自经验而不是工作室里的构思提交作品,分别在各国做一个展览,最终将在日本汇总成一个联合展览。

3月2日,这个计划的中国展览部分在北京远洋艺术中心展出,这个命名为“狂想曲”的部分有中国、日本和韩国的13位艺术家参加。远洋艺术中心原来是一座废弃的纺纱厂房,室内空间有2000平方米,由建筑师张永和重新设计改建,原来的风格基本保留,增加了采光和通风等条件。这个地方似乎也很符合“正在建设”的主题。

中国方面策划人皮力得意的是,“在中国本地的当代艺术展中有这么多来自国外的作品这是第一次”,不知道是不是因为这一点,第一天的观众竟有2000人之多。本来定期为一个月的日程被延长为两个月。对于这种类型的展览这可能是展期最长的一次。

人们也许想知道,“究竟在什么地方存在着狂想曲”?日本策划人神谷幸江说:“它不是远东的某个香格里拉,而是我们在日常生活中努力追求的一种境界。这个展览要关注的正是那些从日常生活中得到的启发,并试图以东方方式表现出来的亚洲艺术家。他们把普通的物品和形象变成了艺术创作中不可替代的要素,以此来打破所谓高雅和低俗文化的界限,从而使每一天都成为特殊而充满想象力的空间,成为日常生活的狂想曲。”

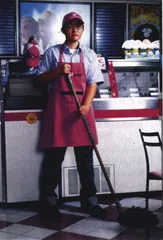

韩国人郑然斗在北京工作的3周时间里,采访了很多人,这些人包括加油站和冰淇淋店的服务员,分别问他们如果有可能的话,最向往做什么样的人。他们讲述了自己的日常生活、梦想和爱好。然后,按照他们的想象为他们设计场景,配制服装。为这几个年轻人拍摄一张他们在日常情景中的照片和另一张实现他们梦想的照片。一个冰淇淋店的服务员眨眼间置身北极身着皮衣,手中的拖把换成了雪橇。一个登三轮车的小伙子变成了饭店老板,加油站的伙计变成了赛车冠军。《魔法》就这样通过几对照片来记录几个年轻人的梦想和现实。韩国策划人说:“这件作品中艺术家提醒我们那些青春期记忆的存在,并且在现实和梦想的对比中暗示出满足和空虚的暧昧情绪。”

另一位韩国人李宙嘹的作品叫《尖叫》,她设计了一些让人可以痛快地发出尖叫的装置,给那些试图尖叫的人准备了空间,在装置的旁边还有她设计的喉咙医疗方法及小工具。在墙上画着小工具的使用方法,比如热水瓶疗法,把毛巾折成三折包着装满热水的瓶子围住脖子;梨疗法,教你用勺盛起热梨汤,伸到喉咙处停留45秒钟。韩国策划人说:“她的创作起源于她对那些迫切需要改善生活的人的观察。她的作品主要是为这种人制作的,是献给弱小者和伤病者的。”

日本策划人介绍日本人小泽刚的作品说:“他所有的作品都委婉地批判了现实生活。例如,《酱油艺术博物馆》就是展示他用酱油绘制的世界名画博物馆,体现了他对日本现代化过程中西方影响的思考。在北京的展览中他继续着他的《武器、火锅、聚会》计划。在亚洲的几座城市里,他使用当地的火锅菜谱中的食物成分来制作兵器模型,然后把这些假兵器烹制好,通过举办一个宴会请大家一起来把它吃掉。他拍摄了这些假兵器和相关过程的照片,然后把照片放在展厅中的蔬菜温室里。他试图表明战争与和平交流不过是一枚硬币的两面。”

蒋志是《凤凰周刊》的编辑,也写小说。最近5年他一直带着他在二手货市场买的一个小玩偶旅行,他给这个玩偶起了一个名字叫“木木”,为他在不同的背景下拍照片编故事。他为木木拍的照片我们能在很多杂志上见到,在这个展览上放映的是他为木木拍的录像。策划人评价说:“蒋志试图通过这种奇特的想象力来重新唤起艺术的诗学特征。”要体会出这点恐怕要有耐心,因为条件所限,录像只能在一台不大的电视机上放映,在那么大的一个展厅里,那台电视机几乎不会被注意到。但是当你站在它跟前几分钟之后,木木便慢慢地有了灵性。不论是在青山绿水间,还是在喧哗的街道上,或者在空寂的寺庙里,木木都像“小王子”一样是个有耐心的观察者。他的所经之处都由于他的眼光而变得令人感慨。

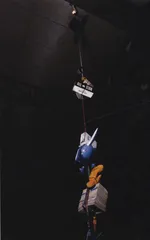

面向日常生活的狂想给艺术家提供了很大的游戏空间和随意性,比如韩国的金小罗用组织者提供给她的材料费买来各种杂七杂八的东西,把这些东西串起来挂在展厅里,并邀请观众用随身携带的随便什么东西与之交换。一天以后,她原来放在这儿的东西已经有一半是交换过的了。

据说,每个时代都有属于自己的艺术。这个时代在科学、技术、商业领域极大地发挥了人类的想象力,因此消化这些超出人想象的生活变化,变成了艺术和非艺术的共同命运,也许这才是博依斯认为“人人都是艺术家”的要义。果真有一位观众在看完展览后大发感慨,说,“我也可以当艺术家”,马上就构思了一连串的作品,他说他要做很多泥人,在公共厕所里每个马桶边放一个,不停地做,不停地放……

同下

在《魔法》中,冰淇淋店员眨眼间置身北极

韩国人金小罗把杂七杂八的东西挂在展厅里,观众可用随身携带的东西与之交换