现代生活窟穴流

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

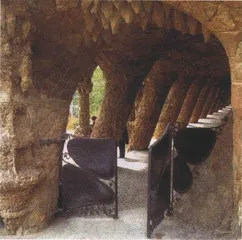

居艾尔公园里的骑廊,同样的窟穴感

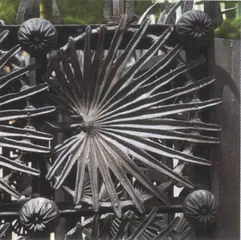

高迪设计的铸铁纹饰,与普林斯的窗何其相通

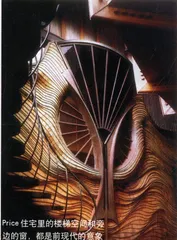

Price住宅里的楼梯空间和旁边的窗,都是前现代的意象

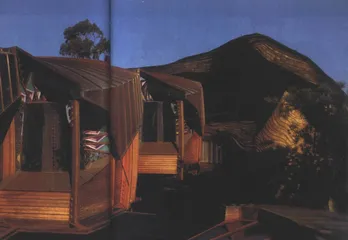

普林斯设计的Price住宅,褐色地堆叠起一只沉稳的巢

住在城市里的人是一种住法,住在郊外的人,又是一种住法。远离了热闹场,出来进去俯仰之际,眼底尽是山清水秀,很容易就会赋比兴地发作起思古的风雅之情,也不一定非得是真正的雅士方能有如此条件反射。在建筑上思古时候,于恍惚间,设计师多半会想起工业革命以前令我们这个行当刻骨铭心的木石前盟,向粗糙的石块和木材中去寻游旧梦。

现代设计教育的祖师包豪斯,被二次大战把它的一班人马赶到美国,就此大大地作为起来,不多时竟至占据了设计的主流地位,连本土大师莱特都被他们搞得悻悻然,只得徒呼无奈。如此独步天下偌许年,终究也有他们被人看腻的一天,20世纪50年代建筑界就渐次造起反来。逃脱了钢和玻璃的控制,重新用石料,是反派人马中很重要的一路时髦,不甘寂寞的莱特也在这里掺和着,真比廉颇的晚年强得远了。和莱特一路讲究“有机建筑”,而且比他的设计还要怪头怪脑得惹眼的一位,讳曰高夫(BruceGoff)。此君在俄克拉荷马大学任职,同事Bavinger氏是一对雕塑家夫妻,高夫替他们设计的住宅,在建筑史上总是被放在一个犄角旮旯儿里,却又是永远有这个犄角旮旯儿给他留着。

流年易逝,转眼高夫已经淡出人们视线,只有他门下高徒还在设计行里。与乃师一样,这徒儿也是不瘟不火地逍遥于设计主流外的边缘位置上,而且也是自有他名号让人不得不提的。说到这徒弟的姓氏可又是一乐:好端端地姓了个Prince——真个就是王子,在各个山头的大师旗号密如插葱的设计行里,至多也只相当于一个努比亚王子。

普林斯(BartPrince)不但承了师傅高夫的衣钵,而且凑巧,又接着给他师傅当年客户的公子设计住所。这位东主姓Price,单从这个字眼来看,还是一乐:为“价格氏”设计的房子,其价值如何?

高夫当年扬名立万的Bavinger住宅,从空间结构上看,是以一个石块砌筑的筒形结构为核心,在这个乱石高筒的圆周上,循序上升,依次高悬了若干高低不等的平台空间,像歌剧院的包厢,与地面层的大厅达成一种自由交流的秩序。由于采取了这种做法,使建筑物外观恰似一个圆整的螺壳旋转上升,中心处是那枚表面凸凹不平的大石墩。到底是半个世纪前的设计,布局清晰明了一目了然,那副通透而不琐碎的气度,骨子里还是渗透了现代主义的某种韵致。

到了小王子普林斯下手设计的时候,正值后现代主义闹得欢实,那个平面先就够瞧的了。曲线倒还是曲线,不过可从一只螺变成了一筐螺。也就是说,建筑从一个圆整的造型变成了一堆细物纠结成团,倒是很有层次感,一眼看不透地值得人们去“多重解读”。

普林斯的东主Price不像当年的Bavinger那么艺术家气,愿意把室内所有空间角落都大而化之地一统在开放的核心周围,而是颇带着些平平常常度日的中产阶级心,老实地把该分隔的小房间一五一十地都圈好,连比较具公共性的娱乐室,也只能规规矩矩地从门口进去,而不是大大咧咧地揽在起居厅边上,不分尔汝一览无余。这么多的分隔墙体,没有一处不是曲线,到处扭来扭去,这也是螺壳从一变多的一大缘由。不过,虽说迈出了由简入繁的一步质变,普林斯设计的房子,内部空间的结构关系其实仍旧拖着高夫的影子。把这堆螺壳归拢成筐的逻辑,还是中心里一个核,统领了周围逐次上升的诸多小空间。也许是巧合吧,这所房子的地段依坡而起,也正合于螺旋形上升的路数。只是在核心处取代了高夫那只敦实的石柱,代之以一汪曲折蜿蜒的水池,由实化虚,由刚转柔,由高变低,由拙入巧,恰好在兆了时代之风的转变,经典剽悍开辟新路的时期到底是结束了。话又说回来,想当初这“有机建筑”之说,原本就肇端于对现代主义冷硬的直线条的反动,以为曲线才是自然界生命力的道理所寄。因此这一路的设计里,把曲线由二维入三维大加挥洒的方家有得是,顺势一直出溜成如今这副螺壳一大筐的嘴脸,也算不得出人意料。

但是,如果先没有读解过平面,而是直接看它外观的话,这Price住宅和高夫的手笔未必就有多么明显相似。首先一条,它的外墙用料是压迭的木板,在颜色和质感上都另是一路。一层层一绺绺木板的边际线,好比地形等高线,在建筑物周身箍来箍去,把它绕成了一个大线圈。拿木板来搭房子,它的自重与石块相比直如无物,先天就有了随形就势的轻功,正是大自由之所在。而更加顺心的一条,则牵连到建筑设计领域里上百年间一直都引得众人喋喋不休的一个大梦想:发扬手工业传统。

手工业传统原本并不是什么稀罕物儿,自打有了社会阶层分化,工匠们兢兢业业几千年,都是在完善着积累着祖师爷薪尽火传的各路手段,无论中西皆然。要不然怎么会有“工业革命”的称号呢,贯穿在如此久远的历史里,只有这工业革命,具备了真正把传统技艺一扫光的威力。试想,一只千年前留传至今的陶壶上,隐约可见制模匠人指端旋纹半只,那沧桑感,岂是溜光水滑千人一面的流水线瓷器所能抗撷。因此,人性的力量一直是人们拿来为传统工艺张目,耻笑工业化制品的一个要义。

普林斯的发扬手工艺传统,并不是处处雕梁画栋,以精镂细刻取胜。他的主旨还是用木板的天然特性,发挥它大和谐中的细微不规则变化,以其不肯整齐划一的光影闪烁,强调手工制作的粗朴痕迹。无论是在室内还是在室外,这样的主旨一以贯之,分明是木构建筑,被他做得像是个风过留痕,圆转随意的沙丘。

这也不是自普林斯始的。方正突起,本该是建筑自古皆然的特质,可是,被工业化流水线逼得想不出对策来的设计师们,就有一批人把建筑物捏出了混沌之态,以求有别于那些粗暴的直线盒子。说实话,倒是拜了现代技术水平之赐,这个反才能造得成。因为这是一种躲入旁门专求偏锋的权宜之计,那造出来的房子,多数带着些诡异味道。其中于我们最熟悉的,得算是借了巴塞罗那奥运会的势,成了无数纪念品上的图案的那座“圣家族”大教堂,其设计者,安东尼·高迪,远在19世纪末就对现代主义风格的洪流举起了“螳臂”,始终都没有被征服过。在现代主义的后院造起反来的后现代设计师们,无论是否故意,和高迪相似的气质绝不罕见。

与高迪的气韵相通,在普林斯的建筑里是很明显的。他用木材做成的流转感觉,与高迪用铸铁和碎石片、碎陶片做成的感觉如出一辙。非但如此,在他设计的房间里,楼梯扶手和栏杆,不过是并无雕饰简单光滑的铁线罢了,但是扭着,流着,与木纹曲线相映衬。那种现代感的装饰美,也是高迪一直在设计里不停探讨的东西。在高迪设计的居艾尔公园里,这样的铸铁设计也随处可见。

混沌圆转的形式,在这些设计师的手法中起着触目的点题作用,因此造成了一种“地母”的意象,绝不会混同于现代化工业化的东西。既曰“地母”,那么,这类建筑让观者起了窟穴之联想,也就没什么希奇的。不但普林斯,还有另外一处住宅的设计值得一看,和Price住宅同是建在加州,那处“小丘居”(HillHouse)根本就是隐身于一个碧绿草坡下,愈发是正根的窟穴。

小时候看童话,知道动物受了伤就躲回自家小洞里去,休养生息。除了远古真正住山洞的日子,这种窟穴式的建筑在前工业化时代里倒是罕见,何以现在反而左一个右一个了呢,是不是因为,现代城市其实也是伤人至深的丛林?