生活圆桌(178)

作者:三联生活周刊(文 / 阿萝 杨不过 韦田 苏从)

再见,自行车

阿萝 图 谢峰

早上,坐的空调大巴堵在平安大街上,我看见一个戴着大眼镜背着大书包的女孩子,骑一辆永久牌的26女车,意气风发地飞驰而过。那种自行车,是风行一时的好东东。皮实,带人驮东西都不成问题,经摔打,而且不那么显眼,偷车的人一般都不会打它的主意。整个大学期间,我骑的就是这样一辆褐色的永久牌26女车。

1998年夏天快要过完的时候,我在北京东直门的胡同里住过很长一段时间。那时候我刚上大四,在朝阳区法院实习。我每天早上7点钟起床,骑车去法院,左手拎着一袋稻香村的早餐包子,右手握把,穿行在金发碧眼宝马奔驰之间。那时候的我脸上有包兜里没钱,穷得吃不起写字楼里的工作午餐,要骑回胡同,在山西烧饼铺里花五毛钱买一个螺丝转儿,再到旁边摊子买一块二毛钱的凉皮,坐在阳光灿烂的小四合院里把它们干掉,就觉得是个很幸福的中午。那时候我一高兴就跨上自己的小自行车到处乱转,从东直门骑到位于北京西北角的学校去听一场讲座是常有的事。抽风时候早上到蒋宅口的贾二包子吃早饭,中午去国展的家乐福买面包,晚上沿着106电车的线路,一路看尽簋街风情——当然,其时我并不知道那就是大名鼎鼎的簋街,在我的印象中,它也远远没那么热闹繁华。

现在,我已经有很久没有去东直门那边,也有很久没有骑过自行车。不知道是不是一种预示,伴随我整个大学年代的那辆永久车,在我毕业离校的那一天丢了。这之后我还有过几辆自行车,朋友借的,自己买的,合住的邻居给的,但都没有逃过不翼而飞的命运。我最后一次骑车,是一年半之前,那时我还每天余勇可贾地从清河骑到西直门,然后再换地铁到建国门的公司上班。后来天气冷了,早晚各骑上四十几分钟的车,确实挺累,就换成每天骑到路口坐车,晚上再骑回小区。没多久,车就丢了。

其实一直以来,我都希望能够找到一辆丢掉的自行车。那是我毕业之后那段时间骑的另一辆褐色的永久牌26女车。车座坏了一角,开始只是露出里面的蓝色塑料膜,后来海绵就像盛开的花一样绽放出来。那辆车的手闸不太好使,晚上和人骑车在白颐路上“飙车”,一遇红灯,总是发出惨烈的“吱”的一声,颇为可怕。它的后胎也不好,常补常漏不说,还有个慢撒气的毛病。那时有时候晚上会有人在楼前的车棚里等我下班,赖着让我请吃风味食堂的沙锅排骨饭。吃完了饭从清华南门回家,我坐在后座上,往往没过主楼后带就没气了,一路上只听得后轮在林荫路上咯噔噔响过,明知道这样很毁车子,却舍不得透过毛衣传来的令人安定的心跳的声音。

那辆车后来当然是丢了。千年夜过了没几天,它就丢了。

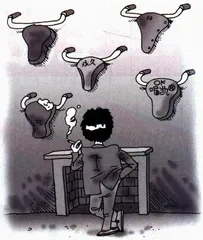

职业狐狸精

杨不过

我有一个朋友,女的,24岁,长得挺漂亮,而且受过良好的高等教育,文能跟老外瞎掰外带写散文小品心情故事,武能跳伦巴恰恰各色舞蹈,性格又是特别温柔可亲。我们俩打小学起就认识,那时候每次她到我家来玩,我妈总是一副胳膊肘朝外拐的口气说:看人家,多乖巧多听话,哪像你,耳朵根儿都是硬的,死犟!

这让我非常不满,那时候我已经开始所谓青春的叛逆,在这一点上我可能比较早熟,于是颇有点瞧不上这种乖乖女的劲头。虽然最后我也没能实现梦想成为真正的不良少女,但在力所能及的范围内还是小小反叛了一下,比如逃课抽烟和坏男生玩被请家长之类。

后来我俩一起长大,我很快不再叛逆,正正经经谈着恋爱,成了一个典型的良家妇女。而她却奇怪地和别人的男朋友或者丈夫掺和来去,成了一个声名不佳的女人。而最倒霉的是,和她掺和过的那些人,临到最后要么浪子回头了,要么找着了更年轻更无畏的小姑娘。而她和我,都渐渐地不再年轻了。

到目前为止,她最后一次谈恋爱还是跟一个已婚男人,这是在我意料之中的,但我没想到的是那男人居然真离了婚,在跟自己的发妻折腾了一年多以后。

在一个西北风呼啸的下午,她骄傲地带着那个五短身材还有点秃顶据保守估计也有40岁的男人光临我家,向我这个不幸福的人展示了她的幸福。我一直以为那男的虽然年龄大了点,但至少要像濮存忻那样风韵犹存吧,但我知道我是美梦做多了。他们给我送来了结婚喜帖,那大红喜字有点刺眼,烫金的纸,花哨得不像她的风格。不过再有风格的人估计也不会把喜帖弄成白的黑的。她说他们已经登记了,拿到了那两个我只在传说中听说过的红本子,不过按惯例要喝了喜酒似乎才算合法夫妻。他们将去泰国旅行结婚,然后在她花钱买来的房子里住下去。我不知道他的前妻和儿子会不会来参加他们的婚礼,对我这个头脑简单的人来说,这是件过于复杂的事。

其实成为狐狸精曾经是多么光荣的一件事,在我们读中学的时候,学校里漂亮而且在老师眼里“行为不检点”的女生总是能吸引最多的目光。不但是男生,其实更多来自女生。我们穿着朴素的衣服,顶着一头和大多数人不分彼此性别不明的运动头,暗暗嫉妒她们的美丽。

这么说来,能够成为狐狸精也算是件光荣的事,但我没想到的是,这样一个其貌不扬的男人终结了她的狐狸精时代。

弱体运动和美式足球

韦田

有时候开玩笑,见别人玩牌,就说一句:“玩这么弱智的游戏。”

体育里也该有“弱体”运动一说,比如乒乓球,怎么看怎么觉得它太不运动。虽然说它的技术很复杂,对人的反应能力要求挺高,可它太静态。美国电影《阿甘正传》里让阿甘打乒乓球,多少代表了美国人对这项运动的看法。

实际上,美国人也有“弱体运动”,比如保龄球,虽然说保龄球能牵动106块肌肉,可似乎全是半边身体,打保龄球也许能有效防止半身不遂。有意思的是,这种美国老百姓玩的蓝领运动,到中国却有了别的意味:我采访过中国保龄球协会的一位秘书长,他说,这是一项绅士运动。我相信,所谓“绅士运动”是生造出来的词汇,就像我造“弱体运动”一样。

与“弱体运动”相对的是“强体运动”,这里面最有代表性的是美式足球,你如果不明白美国人为什么不喜欢英式足球,那你就该看看美式足球是什么样子。

首先,它太有仪式感,20多人蹶着屁股开球,那场面如两军对垒;其次,它强调攻击性,每一次开球的目的都是要向前推进若干码,不向前走比赛就没法继续。美式足球里没有防守反击的战术,你推进不了就要把球交给对手。第三,它对运动员的身体要求高,你要强壮,跑得要快。每个防守队员都像一座铁塔,非常“体育”。

有个故事说,一个美国小孩子去参加体育夏令营,教练说你不壮,不能打美式足球;你不高,不能打篮球;你跑的不快,不能打棒球,那你只能踢足球了。从这个故事里,我们不难明白为什么美国女子足球比较厉害。

桑德斯,这个名字可能比较陌生,可这家伙是个运动天才,他是唯一效力于美国两大职业联赛的选手,既参加NFL,也参加棒球大联盟。不过,他在中国的名声肯定不如辛普森。

达拉斯牛仔队,绿湾包装工队,这些名字有朝一日会不会如公牛队一样响亮呢?

美式足球不像英式橄榄球那么流行,是因为它的代价高,全队一套装备上百万美元,这些零碎可不是谁都玩得起。好几年前,美国两支大学生队来北京推广过美式足球,可他们的一场表演赛没留下什么东西,这两年我们的大学生开始打橄榄球,这不用给队员配头盔,配面罩和无线耳机,便宜。

1月底,美式足球“超级碗”举行,你应该看看。

恐惧与颤栗

苏从 图 谢峰

就是从那个早晨起,亚伯拉罕带着以撒默默地骑驴上路。他们沉默地走了三天,直到第四天早上走上摩里亚山。在山顶,亚伯拉罕准备好干柴,绝望地用刀子面对在地上颤抖的以撒。这时候亚伯拉罕已经在得到伟大指令后的沉默中走完了恐惧过程,以撒则刚刚走入他的颤栗。恐惧来自巨大的落差:当亚伯拉罕接受上帝的伟大指令后,对上帝责任的奉献与对以撒的奉献责任就构成了血肉/灵魂之间无法调和的选择。亚伯拉罕走出恐惧的方式是从有限走向无限:他以为,以撒既是上帝给的,还给上帝就是一种信仰的责任。在这样的前提下,应该说上帝让羔羊出现使亚伯拉罕走进了更深的恐惧:因为当他举起刀时,实际已经对以撒的信任完成了杀戮。而当他看到上帝用羔羊替代以撒后,意识到的是他愿意献出已经构成了一种罪,而他已经不会再有上帝的信任,因为上帝对他的痛苦心灵已经给予了仁慈的宽恕。由此他感觉自己失去了以撒也失去了上帝。结果是这一对饱受恐惧与颤栗伤害的父子重又沉默地下山,“从那天以后,亚伯拉罕变得老态龙钟,眼前一片黑暗,他再也看不到欢乐与愉快”。而以撒呢,“他们回到家里,撒拉迎上前来,以撒已经垂头丧气,失去了信心。世上无人谈及此事,以撒也从不向人提起他所看见的事情,亚伯拉罕更不怀疑有任何人看见过这一切”。

这是丹麦宗教哲学家克尔凯郭尔在他的沉闷而复杂的名著《恐惧与颤栗》中描写的景象。这里所说的恐惧来自奉献与获得的悖论循环关系:以撒作为一种个体血肉与一个博大的上帝权力之间,是一个无从选择的选择关系。只有拔出刀子才能得到以撒,其实这是每个个体出生后都要面对的恐惧与颤栗。也许对这种生存价值恐惧质感的放大过于残酷,相比之下,我还是喜欢美国作家雷蒙德·卡佛在一篇小说中叙述的恐惧经历。在这篇小说中,一个孩子在生日这一天上学路上突遇车祸,父母赶到医院,孩子昏迷不醒。但医院方面说已经做过所有检查,孩子没有任何地方受到伤害,昏迷原因不详。父母放心守在病床边等候孩子醒来。一直等到中午,母亲就让父亲先回家吃饭。父亲刚回家,就接到一个神秘电话,电话里低沉的声音问他:“你还记得今天是什么日子吗?”没等回话,就挂断了。如此连续三次,卡佛把氛围描述得毛骨悚然。结果等父亲回到医院,孩子死了。处理完丧事回家,电话铃又响了。这时候悬念才揭开:打电话的不过是蛋糕店老板,来催问他们预定的生日蛋糕。在这篇小说里,恐惧从一个血肉个体与至高无上的权力冲突被一个偶然的电话转换,转换成一个偶然道具形成氛围所构成的具体恐惧,减轻了恐惧的价值。这是我们最容易感觉到的日常恐惧,它遮蔽我们生存中的真实关系,也使我们习惯了把永恒的恐惧变成具体、即时的颤栗消费。