生活圆桌(150)

作者:三联生活周刊(文 / 洪晃 劳乐 列耶 月光一刀)

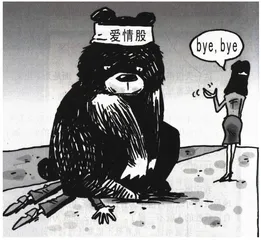

暂时的永远

洪晃 图 谢峰

我认识北京皇城根一个大杂院里的一个美丽的姑娘。姑娘的父母是有钱人家的服务人员,早出晚归。姑娘有时候也去帮忙,她洗过水晶酒杯,烫过缎子床单,知道冰水里要加柠檬。每天当垃圾车路过她家门口的时候,她都暗自发誓,她一定要走出这个贫民环境。

高中毕业以后,姑娘就开始在有钱人多的地方活动,她给自己编了一套又一套的小故事,时而她是书香门第,时而是将军的侄外孙女。姑娘还学了乐器,经常以音乐学院、艺术院校的进修生,或者新生代女作家自居。

毕竟是年轻浪漫,混了不久,她就找到了一位用法文接手机的小伙子。他说他是画家,在巴黎有大收藏家买他的画。小伙子一表人才,说一口流利的法文。别人请客时小伙子总是点法国香槟,而该他付钱的时候就叫一些酒吧里没有的酒,笑话一下老板没有文化,然后要一杯有柠檬片的冰水。姑娘知道他不是最有钱,但是她真的爱上了他。两人一起住了不到一年,小伙子就走了,原来巴黎的收藏家是他的同性恋情人,一旦发现他和姑娘在一起,买画的预付金就没有了。走之前,他送给姑娘几句话:“生活是艺术,艺术不是生活。”“永远是暂时的,只有暂时才是永远的。”他还说,“爱情不是最重要的。”

分手时候,小伙子给姑娘介绍了一个四十几岁的法国人。刚开始姑娘不习惯,后来倒觉得满有意思的。法国人有老婆,所以不会占有她全部时间,她还有自己的空间。法国人回国,美国人来了。律师走了,会计来了。惟一不变的是他们都是有妇之夫,都四五十岁,都有孩子,都有个小小的啤酒肚。姑娘不收钱,但是这些男人都愿意给她买她所有想要的东西,因为姑娘给他们的东西太珍贵了,她给了他们青春的幻觉。

一晃四五年过去。姑娘开了自己的小咖啡馆,在一个寒冷的冬天,一个投资银行家爱上了姑娘。他愿意抛弃一切,妻子、孩子和他长年积累的财产的一半。他真的是个将军的侄外孙,哈佛大学商学院的毕业生,一个名副其实的雅皮。为了讨姑娘惊喜,他把纽约200万美元的房子给了前妻和孩子,自己一个人在一个风雪之夜搬回了北京。他说他要和姑娘一起开个公司,让姑娘把小咖啡馆做成连锁店,三年之内上市,并说这将是他们两个人的事业。

姑娘连想都没想就把他赶走了。走的时候送给他几句话:“永远是暂时的,只有暂时是永远的。” “爱情根本不重要。”“生活是艺术,不是上市公司。”

失忆

劳乐

曾经见过这么一个广告:“欢迎拨打心理健康咨询热线……如果您有严重失忆,请您按‘9’键,听见‘嘟’的一声后,请依次说出您的名字、家庭住址、电话、生日、身份证号码;如果您有瞬间失忆,请您按‘0’键,如果您有瞬间失忆,请您按‘0’键,如果您有瞬间失忆,请您按‘0’键……”

广告中这条热线还负责阅读障碍、精神错乱等心理问题的治疗,但我只记住了这两个与“失忆”有关的。可惜这个广告只是一个笑话,否则我还真有兴趣打个电话过去查查自己是否有失忆症。这也许是看电视剧和惊险片中的失忆症患者看得太多了。据说以前孤儿院里的孤儿都有一个梦想:有一天突然发现自己的父母是些很有地位、有身份的人。那些电视剧和惊险片中的失忆症患者就很像一些幸运的孤儿。

所以我有时会设想碰上一次不大不小的车祸或是让一个尺寸合适的花盆砸一下,自己也尝尝失忆的滋味。不过,即便不考虑到这样做很疼,“失忆”这种症状本身在现实世界里也有一定风险。我知道山东有一个因车祸失忆的人半年多了也没人来医院认领,而印度有一个老太太失忆25年之后才在养老院里想起来自已是谁。我过去有一个相信来生的同学,他发誓要在临死时在自己手掌心写下自己的名字,好让他的转世能够想起来自己曾经是谁。如果决定要失忆的话,我想我也会先在自己掌心记下我的身份证号码、银行账户和密码。这种事就和玩游戏一样,多存几个档总是没坏处的。

后来我又看了一些医学报道。医生说很多失忆症患者的大脑并没有器质性的损伤。换而言之,他们之所以失忆不过是出于心理原因。另外又有报道说,长期使用手机有可能导致失忆。照此看来,如今想要失忆比以前更简单了。你甚至连一桶“醉生梦死”酒都不需要,只要打着手机就点白开水就可以很体面地宣布:“我失忆了。”

18世纪时曾经有人说“人诗意地栖居在大地上”,300年后这句话也许改成“人失忆着栖居在大地上”才更合适。从医学角度来讲,失忆症与老年痴呆症只差几步。我觉得这几步的差别就在于出色的失忆症患者可以决定失去自己哪部分回忆。我见过的最出色的失忆症患者是从一篇希区柯克的小说中看到的:一个女人安排了她的丈夫杀害她的现场然后出逃,一年后她的丈夫被处死,于是她又现身来认领遗产。警察问她为什么不早点出现证明她丈夫无罪,那个女人很无辜地说:“我失忆了。”

请注意莫斯科

列那

7月13日,十几亿中国人民都将把目光投向莫斯科,我为此兴奋不已,莫斯科已很久没被中国人民这样集体关注了。

我大学毕业,正赶上黑河、绥芬河两口岸开放,风光了两年,可好景不长,短视且利欲熏心的某些中国商人用假冒伪劣商品伤了前苏联人民的心,两口岸边贸就此一蹶不振。

好多扇门把学俄语的人关在门外。没听说令精英们趋之若鹜的哪家跨国公司是独联体的吧,更少见哪个地方对俄语人才求贤若渴吧,就连海纳百川的中央电视台在招聘启事上还要特别注明:记者(中英文)。倒是听说有独联体公司(简称联民)打人中国服务业的,据说到中国餐馆或娱乐场所打工的联民心情都不错,可能跟中国人打入欧美资本家的企业感觉差不多。在我以俄语作为特长到处找工作的时候,才真正领会了“没有强大的国哪有自己的家”,我到处敲门敲不开的时候,我妈紧着开导我,用那句名言:“上帝是公平的,他在关上几扇门的同时会为你打开一扇窗的。”她老人家还举了一个例子论证这句话。她的一位老同学,学印度尼西亚语,当时学这语言的全国只有5个人,由于政治运动,老同学被发配到一个偏远的小山村做中学语文老师,一做就是30年。但这30年里她一直坚持温习印尼语,结果终于有一天接到了一份回京的通知,说国家有一个光荣而艰巨的任务急需学印尼语的人。

等待过程中我遇到了一位从莫斯科归来的留学生。他说没留在莫斯科工作是因为那儿的治安状况太糟糕,可现在有些后悔,因为至今他还没找到一份满意的工作,用人单位一听从莫斯科回来就摇头,而留在莫斯科的同学却可以大展宏图。我问他莫斯科人生活得怎样,他说莫斯科人都有大房子和汽车,但更追求面包和衣服。

我有一位见多识广的朋友,她到过伦敦、巴黎、纽约、罗马、维也纳,自然也去过莫斯科。她不理解我为什么不喜欢莫斯科,她说到过这么多地方,莫斯科的宏伟、盛大无与伦比,走在红场上,他就会看见许多漂亮的男女载歌载舞,看上去很美。其实我对莫斯科的了解仅限于呆板的课本,有直观感受的只是一些电影和歌曲。我相信,一旦这些熟悉的旋律回荡在某个场合上空,准有一些人的眼睛有泪光闪烁。顺便提一句,我妈她老人家还知道朴树呢,绝对因为《白桦林》。她本来对时下的流行歌曲嗤之以鼻,但一听到“静静的村庄飘着白的雪”就会凑到电视机前,和我一起在朴树那布满小豆豆的脸上找他的眼睛。

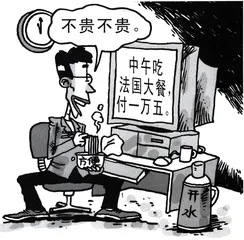

残缺MUD里的白日梦

月光一刀 图 谢峰

单位的内联网里有个社区,里头有个聊天室,这天逛进去,有帖子说:会议室功能急待完善。

会议室?我找了好半天,才找到很不显眼的链接,点进去:决战紫禁之巅。居然是个MUD。上网不敢碰这东西,怕上瘾费钱,这下不花钱得试试了。立刻注册,进去看“大侠须知”,然后拿着一百两银子钻进赌场,两把就输光了。乱逛,逛到“美容院”,屏幕上显示:“没钱还想泡妞?”桑拿一次要300两银子,看一场戏要1000两银子。哼,打工挣钱去!

累死累活一天,才挣了一百八,还不够吃药补回一百点体力,这不是办法。买一只宠物要九百,最简易的茅草屋要两万五,向林平之学武功拜师费都要一万,什么时候才能混出头?不行,老实打工肯定不行。看江湖排行上的高人手上现金最少都几万,多的上百万,纳闷着这些家伙钱哪儿来的?

第二天干完了手上的活就进去,有链接的地方都试试,连桑拿房的女宾部也不放过,最后发现“荒岛探险”,里头有海岸边、小河、瀑布、山洞,点一下显示“某某在荒岛搜索,发现一百两银子。”探险会摔死、吃错药毒死、乱箭射死等等,但运气最好能发现五十万两银子的宝藏。原来如此。

复活几十次后,我终于身家数百万,学全了所有武功,买了顶级武器,这才发现,这是个残缺的MUD,“闯荡江湖”这项功能没做好,不能和人动武。那干点什么好呢?

现在我每天一上班就进会议室,里头那个我刚从价值百万的别墅里醒来,喂养一下宠物,出门去洗一把桑那,神清气爽地去戏院里看看戏,再去棋院里下棋,完了过后去股市看看盘,里头二三百万呢。也去书院里看点书,或者去赌场玩两把,小赌怡情嘛;偶尔也去衙门看看江湖命案,发现许多人还在荒岛冒险中丧生,心里道:歇着吧,何必呢?做个打了两网鱼就享受沙滩阳光的渔夫多好呀?争什么排行榜上的虚名呢?最后上酒馆喝上两杯,回别墅休息,管家带着大队人马迎接。

下班电梯里碰上一个也逛会议室的同事,问我最近都干吗呢,怎么不见我探险去?我这么一说,他大笑说,我也这么千,看,我们终于过上没有能力也没有勇气和智慧去过的那种梦寐以求的生活。