郎世宁油画和弗雷家族收藏

作者:曾焱(文 / 曾焱)

( 《嘉妃半身朝服像》油画屏,法国多勒市美术馆收藏 )

( 《嘉妃半身朝服像》油画屏,法国多勒市美术馆收藏 )

弗雷家族

2005年5月,《纯惠贵妃半身像》在香港地区首次露面,拍卖图录中注明为“出自弗雷家族的收藏”,“郎世宁作”。买家为一位中国私人藏家,据他后来跟朋友说,直到花2000多万港元把画买下来了,心里其实也没有把握到底是不是郎世宁的东西,因为当时中国早期油画在海外几乎没人了解,故宫收藏的郎世宁油画也只是发表过部分黑白照片,无从比较。在北京故宫博物院宫廷绘画研究专家聂崇正看到此画并确认作者为郎世宁前,“出自弗雷家族”对于这位买家几乎是唯一可靠的说服——那几幅流传到欧洲并由法国的博物馆、美术馆收藏的油画半身像,似乎都出自弗雷后裔的手中,并先后现身于近年的拍卖市场。

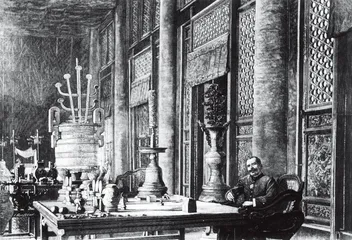

弗雷(Henri Nicolas Frey)是1900年“八国联军”入侵北京时期的法国军队最高将领。百年前的劫掠者,现在却是用来佐证中国文物珍贵程度的重要凭据,旧藏的这类身份,在艺术品市场上往往给华人藏家和买家以复杂的感受。聂崇正告诉本刊,当年法国军队的驻扎地在紫禁城北面的景山,司令部设在寿皇殿,也就是现在的北京市少年宫附近。寿皇殿是清朝专门存放故去帝后肖像的场所——根据清宫典制,历代皇帝崩逝后,他生前的画像也包括后妃画像、用过的玺印以及珍爱的文玩器物,一部分随葬陵寝,其余都置于寿皇殿供奉,这些从现存于中国第一历史档案馆的资料中可以看到有关记录。法国人皮埃尔·洛蒂也曾在《北京的陷落》一书中描述了自己跟随侵华法军进入到寿皇殿时的所见:“还有一些像房间一样巨大的漆器抽屉里,盛着卷在紫檀木或象牙轴上、包在黄绸子里的先帝画像。其中一些十分壮丽,它们代表着一种在西方根本见不到的艺术,一种虽然与我们丝毫不同但足以与我们平起平坐的艺术。”寿皇殿里的宫廷画像和玺印被法军作为战利品大量劫掠到欧洲,弗雷家族的收藏应该就来源于此。

作为宫廷绘画的研究专家,聂崇正告诉本刊,最近四五年注意到一个现象:“凡是有关中国皇帝肖像的收藏,首次进入拍卖市场都在法国,这和‘八国联军’各国军队的驻扎地有很重要的关联。还有一个例证是中南海里的紫光阁。乾隆一朝,每次打完仗后都要绘制功臣像,画完后存放在紫光阁,总共数百幅,现在早已散佚,全世界留存下来的也不到20幅,国内除天津博物馆有个别收藏外,其余都流落海外。紫光阁当年是‘八国联军’的德军司令部,所以和法国一样,进入拍卖市场的‘紫光阁功臣像’首次露面都在德国。这不是巧合。”

2001年9月,巴黎一家名为Poulain & Le Fur的拍卖公司举行过一场中国艺术品拍卖。巴黎索邦大学艺术史与考古学博士、法国东方艺术研究员梁琏现在向本刊回忆,那家公司并非国际拍卖业巨头,拍卖的规模也不大,但对于海外的中国宫廷艺术品市场却发生了很大影响,带来此后数年里一连串价格反应。“似乎从那以后,中国皇家御制艺术品开始受到令人吃惊的追捧。”拍卖的几件重要物品都来自弗雷家族。全场焦点首先是皇帝印玺——康熙御用的“佩文斋”十二组玺和一方乾隆“太上皇帝之宝”,估价几十万法郎,成交达到数百万法郎,买家为华人,这也是华人买家在海外拍卖会上较早显露出以高价购回流失文物的姿态,一些国际古董经纪商借势运作,两年后十二组玺的拍卖成交价格即在香港地区逾越了2000万港元。此外,弗雷家族收藏的清代宫廷绘画也获得了很高的关注度,《乾隆南巡图·第一卷》以1200万法郎成交,《乾隆南巡图·第七卷》残卷以900万法郎成交。梁琏说,在这场拍卖会后,她产生了和巴黎吉美博物馆合作、对该馆束之高阁的弗雷捐赠档案进行发掘整理的念头:“弗雷返国后,我们仅知他以及他的家人,在其生前及去世后,分几次将他‘中国之行’掠夺的部分中国艺术品捐赠给卢浮宫国家博物馆,1945年又由卢浮宫亚洲部全部转交给吉美博物馆。到底捐了多少件?捐了什么物品?其来龙去脉并不十分清晰。”

( 法国巴黎吉美博物馆收藏的油画《乾隆皇帝半身朝服像》屏,被确认为郎世宁所绘 )

( 法国巴黎吉美博物馆收藏的油画《乾隆皇帝半身朝服像》屏,被确认为郎世宁所绘 )

2007年7月,巴黎吉美博物馆图书馆馆长将尘封几十年无人碰过、与弗雷家族捐献物品有关的一大袋宗卷交付到梁琏手上,其中包括弗雷与卢浮宫博物馆馆长、吉美博物馆馆长及文化部国家博物馆司司长的往来信函,以及共和国总统签署的代表国家接受其捐赠的政令等原始档案。“仔细阅读之后,终于可以较清晰地了解弗雷及其家属捐献部分中国艺术品的始末,并由此解答了目前令专家学者感到困惑的某些疑问,比如存世量极少的以西法所绘清代帝、后妃油画肖像的来源。”梁琏通过对档案资料及吉美博物馆藏品记录的几年研究,列出了一张弗雷夫妇于1914至1934年捐献给法国政府的中国文物清单,共18件,除了几件著名馆藏——郎世宁所绘《木兰图》4卷、《哈萨克贡马图》、《康熙南巡图·第一卷》等,还包括4幅以西法所绘乾隆皇帝及后妃的油画肖像,为弗雷夫妇分两次捐赠,时间在1925及1934年,其来源和其他捐赠品一样不光彩,如弗雷1914年致吉美博物馆馆长的信中所写:“来自于北京祭祀先祖皇帝诸殿之一的寿皇殿正殿——法国远征军司令部所在地。”

在这4幅油画中,档案编号为MG26586的《乾隆皇帝半身朝服像》已经被公认为郎世宁所绘,在2006年作为重要展品入选了吉美博物馆举办的“中国皇朝灿烂的时刻——清朝宫廷绘画珍品展”,其他3幅肖像油画在近八九十年中一直沉睡于吉美博物馆的库房里。梁琏分析,由于吉美国家博物馆对弗雷捐赠档案从未做过系统整理,几十年来这3幅后妃肖像画被定为来源不详、捐赠者不详。加上此类清宫油画存世太稀少了,国外专家手中几乎没有可以类比的资料,直到2001年,在前面提到的巴黎那场中国艺术品拍卖会上,一幅《后妃油画肖像》屏被法国多勒(Dole)市美术馆使用优先权购藏,以西法绘制的清宫后妃肖像才开始引起东西方专家对此类艺术品的关注。

( 出自法国弗雷家族收藏的《纯惠贵妃半身像》屏,纵54.5厘米、横42厘米,为目前所知唯一一幅私人收藏的郎世宁油画 )

( 出自法国弗雷家族收藏的《纯惠贵妃半身像》屏,纵54.5厘米、横42厘米,为目前所知唯一一幅私人收藏的郎世宁油画 )

画在高丽纸上的油画

中国的美术名词有很多是近代从日本舶来,“油画”两字却是本土产。聂崇正在接受本刊采访时说,他在清内务府造办处档案中发现,关于“油画”的提法二三百年前已常见于宫中,如乾隆四年(1739),皇帝传旨令“西洋人王致诚、画画人张为邦等着在启祥宫行走,各自画油画几张”;乾隆十六年(1751),“着再将包衣下秀气些小孩子挑六个跟随郎世宁等学画油画”。从目前留下来的实物和文字来看,这种以油调色作画的西法作画,在宫内主要用来绘制肖像或宫殿室内的装饰,是清朝宫廷绘画中仅次于传统中国画的一大画种,但由于保存条件不好,宫中又没有油画修复技术,存世至今的作品只有十二三件,主要收藏于北京故宫博物院、巴黎吉美国家博物馆、法国多勒市美术馆以及少数私人手中。

( 北京故宫收藏的《婉嫔半身朝服像》油画屏 )

( 北京故宫收藏的《婉嫔半身朝服像》油画屏 )

聂崇正从20世纪70年代中期开始清代宫廷绘画研究,也是目前公认对郎世宁绘画研鉴最为系统和深入的专家。“郎世宁在过去很长一段时间里可以说是被中外美术史抛弃了。他是意大利人,但27岁就到了中国,最后病逝于中国,欧洲绘画史一定不会提他。中国早期的绘画史里因为门户之见,总觉得他是外国人,也几乎不写他。但这个人在200多年前对促进中西方绘画、文化交流做了很多有意思的事,其他来华的传教士画家作品没他多,成就也没他高。”清内务府造办处《各作成做活计清档》内有一份档案,名为“如意馆”,专门记录宫中画家作画的事情。与前朝相比,清代宫廷绘画有两大特点,一是在纪实性上更加突出,另外就是欧洲画家供奉内廷,带来了画风上的“中西合璧”。这两点都和郎世宁大有关系。在如意馆中供职的欧洲传教士画家,被提及较多的有七八人。除郎世宁外,人们所知的还有法国人王致诚(Jean Denis Attiret)、波西米亚人艾启蒙(Igntius Sickltart)和意大利人安德义(Joannnes Damasceuns)。“中外都算上,郎世宁在宫里都应该是首席画师。画肖像他最好,乾隆皇帝从二三十岁起就是他给画像,而且宫廷里的中国画家多多少少也受他影响,很多有名有姓的都跟他学过画,像斑达里沙、丁观鹏等人。乾隆活了89岁,在不同时期有不同的画家为他画像,但在当政前期,他和后妃的肖像绝大多数都出自郎世宁之手。作于乾隆初期的作品,人物面部的描绘更为细致,而且画幅的全部均由郎世宁独自完成。到了乾隆中期,郎世宁年事已高,便只绘画人物面部,而由他带的中国学生来补画衣饰和背景。”

在清朝的宫廷纪实绘画中,帝后的肖像画数量相当多。保存至今的清宫油画,也几乎全是乾隆时皇帝和后妃的肖像。“这类肖像画有一个特殊的地方:清代宫廷绘画在署款的格式上,画家姓名前必定冠有一个‘臣’字,由此表明这件作品是专为皇帝而作,所谓‘臣字款’。但在描绘帝王和后妃肖像的宫廷绘画上面,画家却是不署自己名款的,大概是一种尊敬的表示。这也给我们对这部分肖像画作者的判断与辨认造成一定的难度,因为宫中的账目上只写‘佚名’。不过在乾隆时期,供奉内廷的中国画家和欧洲画家在画风上的差异是显而易见的,因此对经常接触这部分作品的研究者来说,这并不是一个很难解决的问题。”聂崇正的观点是,目前能够确认为郎世宁油画而基本无争议的大约只有七八幅存世,都是画在经过多层粘贴加厚的高丽纸上。名为“高丽纸”,实际上大量还是中国自己造制,旧时北京习惯用它来糊窗户,质地比较粗糙,画在上面的油画不容易保存。“北京故宫里有幅《太师少师》,有郎世宁署款,画的是大小狮子,画幅很大,没有裱过,我们都不能全打开,一弄开大概就要裂了。今后怎么保存我们都不知道,只能看局部。对这种画在纸上的老油画,国外博物馆保管起来也觉得无从下手。”

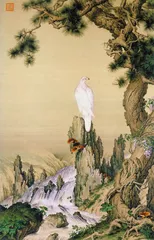

( 郎世宁《乾隆围猎聚餐图》轴(左)与《嵩献英芝图》轴,绢本设色,北京故宫博物院藏 )

( 郎世宁《乾隆围猎聚餐图》轴(左)与《嵩献英芝图》轴,绢本设色,北京故宫博物院藏 )

谈到他见过图像资料及实物的乾隆朝皇帝及后妃油画肖像,聂崇正认为可确定为郎世宁所绘的有5幅,分别为《乾隆皇帝半身朝服像》屏(巴黎吉美博物馆收藏)、《孝贤皇后半身朝服像》屏(北京故宫博物院收藏)、《慧贤皇贵妃半身朝服像》屏(北京故宫博物院收藏)、《纯惠贵妃半身像》屏(私人收藏)、《婉嫔半身朝服像》屏(北京故宫博物院收藏),均为挂屏式样。“从绘画风格上看,这几幅油画肖像的欧洲味道甚重,尤其是背景部分完全用色彩覆盖,不留纸或绢的底色,和传统中国‘写真’画大相径庭,但是在描绘人物的面部时,注重于解剖结构准确的同时,完全采用正面的光照,又减弱光线的强度,避免出现侧面光照形成的强烈明暗对比,使五官清晰,以符合东方民族的欣赏习惯。”聂崇正说,这几幅作品到目前保存的状况还算良好,但是因为高丽纸未经专门处理,已经将画面上的油分吸走,作品完全失去了油润的光泽,有的鉴赏者还以为是由水粉材料绘就,但仔细看能见油的反光。有研究人员曾将私人收藏的《纯惠贵妃半身像》底部打开,发现有油迹沉积在底层的高丽纸上,可以确认为油画,而不是水粉或者胶彩画。

“目前还没有发现郎世宁的油画伪作”

由于清代宫廷画家在描绘帝后肖像时不署名款,2001年在巴黎拍卖《后妃油画肖像》屏时,对作者是郎世宁还是同时期宫中其他欧洲画师并未做认定。梁琏告诉本刊,多勒市美术馆买走该画后,该馆专家最终在出版图录上将它归在了法国传教士画家王致诚名下,她认为这里面有部分原因在于王致诚的身份:王致诚是多勒人,收藏一幅他的作品,对于当地博物馆来说意义更大。这类“物归原主”的购藏心理在拍卖市场上并不少见,爱尔兰国立图书馆曾在2000年纽约佳士得的拍卖上以154.6万美元高价购入《尤利西斯》其中一个章节的手稿,西班牙塞维利亚的一家艺术基金会在2007年也曾毫不手软,以创下当时西班牙古典大师作品最高成交价的842万英镑购入委拉斯开兹的《圣女鲁斐纳》(Saint Rufina),因为塞维利亚是委拉斯开兹的家乡。

但是,当2005年香港苏富比拍出《纯惠贵妃半身像》屏后,北京故宫专家聂崇正对该类油画进行了深入研究,得出了不同的结论。经过仔细比照北京故宫所藏帝后肖像以及美国克里夫兰博物馆收藏的郎世宁绘《心写治平图》卷,聂崇正认为,从形貌上看,多勒市美术馆购藏的《后妃油画肖像》画中人为乾隆的嘉妃,而从绘画风格和作画的年份来判断,它和《纯惠贵妃半身像》一样,也应该是郎世宁的作品。“《心写治平图》卷为绢本设色,因为图中所画的是乾隆皇帝与其若干后妃的肖像,又称《乾隆及后妃像》卷。画面上虽然没有作者的署款和印章,但是从绘画风格来判断,可以确认是郎世宁领衔主画的,他画了皇帝、皇后和前面几个妃子像,后面几个为郎氏的学生所补绘。一般认为这幅作品最初是画于乾隆元年(1736),画上有乾隆皇帝自己题写的‘乾隆元年八月吉日’数字可证。而这几幅油画挂屏内所画的人物,也都是乾隆初年时的模样,我认为这些油画肖像是为创作《心写治平图》卷搜集素材而作的稿本。创作正图前绘制稿本,在宫廷画家中是非常普遍的做法。现存德国柏林国立民俗博物馆内的若干幅油画半身肖像,就是为绘制巨幅的《马术图》横幅(北京故宫博物院收藏)和《万树园赐宴图》横幅(北京故宫博物院收藏)所作的素材性的图稿。由于画幅稿本的稀少及珍贵,以及对创作过程所提供的信息,其价值应当毫不逊于绘画的正图。”

( 1900年,法国画刊刊载《法军司令弗雷在景山寿皇殿》铜版画 )

( 1900年,法国画刊刊载《法军司令弗雷在景山寿皇殿》铜版画 )

《纯惠贵妃半身像》屏是目前所知唯一一幅在私人手中收藏的郎世宁油画,但对现在艺术品市场上动辄称“国宝”的做法,聂崇正并不认同。他说,博物馆里通常将重要文物分列为国家一级到三级文物,其中一、二级又各分出甲、乙两等。“北京故宫藏的郎世宁绘画并非都够国家一级文物,精品才是,比如《嵩献英芝图》轴,这样的作品约有四五件,但其中没有油画。法国吉美博物馆收藏的郎世宁油画如果在国内也够一级文物水平,北京故宫里保存的几幅反而一般。”

市场上对郎世宁画的造假很多,聂崇正说:“民国‘后门造’以仿郎世宁的画幅最多,但主要是绢本,到目前为止还没有发现过他的油画伪作。”据他介绍,郎世宁画伪作出现最早的时间在晚清至民国初年,即20世纪初至二三十年代,这也是清代宫廷绘画伪作出现较多的一个阶段,被称为“后门造”。所谓“后门”是相对于天安门而言,指北京皇城处于中轴线上的北门地安门,当时那一片开设了很多古玩店,除去买卖从宫中流散出来的书画器物外,还制作仿宫廷藏品的伪画,其中主要仿制清代“臣字款”的书画作品。为什么造假郎世宁画的人特别多呢?聂崇正认为最开始也是好奇心所致:“民国初年,故宫的前半部分做成了古物陈列所,开始把宫里的收藏对外展出,里面就有郎世宁的画。外面的人看到他的画后,觉得很新鲜,跟传统中国画完全不一样,再加上是个外国传教士,带点儿神秘色彩,于是很快就在地安门一带有了卖假的。但毕竟那时见过真画的人少,所以做得粗糙,反而比现在造的假画水平低。现在很多造假的人是从美术学院出来的,学过素描、透视、色彩,跟七八十年前画画的基本功不一样,但在时代气息上可能露出马脚,要仔细看。” ■

(实习记者魏玲对本文亦有贡献) 郎世宁家族油画收藏弗雷