全流通后的市值潜力

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

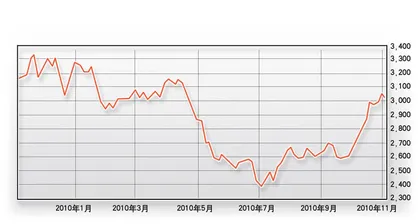

受美国第二轮定量货币政策之赐,股市和商品齐飞,国内A股一周涨5%,又迎来了一轮升势。QE2共6000亿美元的能量,如何竟有如此威力;国内市场热议的广义货币供应量的69万亿人民币又将市场带向何方,均需要以资金存量的角度予以分析。

11月8日,中石油1575亿禁售股解禁,市值1.8万亿元,A股也因此迎来了“全流通”——90%的股份处于可交易状态。截至10月末,沪深两市上市公司家数1997家,总市值27万亿元,这也就意味着,加上一周内的市值膨胀,中石油解禁后,内地股市至少有25万亿元的流通市值。这笔相当于2/3GDP的资产,就构成了对当前股市潜力定量分析的基础。

证券化率,即股票市值和GDP的比值是判断一个国家整体经济容量和其负载量的一个重要指标,日本1989年泡沫破裂前夜,证券化率达到1.8倍,这被众多经济学家认为是市场所能达到的极限。不过,美国的证券化率给出的却是一个扑朔迷离的数字,2006年美国证券市值跃升至129万亿元,达到GDP的10倍以上。当然,这也是美国经济危机的前夜,过于膨胀的衍生品交易占到证券总值的3/4,股票市值只占到13%。通常,美国的证券化率的官方说法是1.5倍。2007年10月上证指数6124点时,沪深两市总市值达到了巅峰期的27.5万亿元,证券化率逼近1倍。不过这个证券化率却有颇多水分,当时的流通股市值只有9万亿元。A股证券化率的提高,也就是居民和企业将资产转移到股票市场中来还是随后发生的事。那个时候A股实际证券化率是1/3,3年后上升了一倍。比照海外市场,仍是空间广阔。

A股市场,投资者通常用居民储蓄总值来度量股市的潜力,形象地说,储蓄是“水”,承载着资产证券化这只“船”。股票流通市值与居民储蓄本质上都是居民的金融资产,只是表现形式不同而已。储蓄存在银行,可以看做银行对居民的负债,具有相应的安全性。股票则是一种投资,有很大的风险,也有与之对应的收益。随着金融资产的增加、抗风险能力的提高,居民会在拥有基本储蓄的基础上,逐步增加对股票的配置,也就是形成储蓄资金向股市的流动。财富效应下,这种流动尤为明显,但无论如何,“船”总离不开“水”。过往的经验,居民储蓄这个蓄水池与股票市值的比例低于3∶1,市场便处于过热的状态,超过5∶1则偏冷。

现实的情况是,这一量尺已经失灵。上证指数6124点的时候,居民储蓄总规模达到了23万亿元,与9万亿元的流通市值比起来,在当时或可看做极端状态,可随着解禁股加速流出,这一接近3∶1的比例很快被改写。今年7月股市低迷期居民存款总额已经降低到1.9∶1,可市场仍在这种水源看似枯竭的情形下强势启动。全流通时期,“半流通”时期的经验不得不改写。截至今年三季度,我国居民储蓄存款总额29.9万亿元,只是当前股市市值的1.2倍。若再以“水”和“船”做比,股市不日即将搁浅。

证券与储蓄,两种金融资产的关系,或许更应该比喻为两个并联的水池,水在两个水池间流动,储蓄的水流进股票的池子,股票即涨;回流,股票即跌。两种金融资产此消彼长,最后的限度则需用池水的总量来衡量。沸沸扬扬的我国与美国广义货币量的强反差,便是这一关系的例证。我国的广义货币供应量(M2)三季度高达69万亿元,超过10万亿美元,是GDP的两倍。而美国,GDP超过15万亿美元,M2却只有8.5万亿美元。这个角度上,我国是当之无愧的全球第一的货币发行大国。数字背后却是这样的事实,美国的资本市场非常发达,且储蓄率低,美国的企业和个人多会买一些流动性好的债券。美国的国债、地方债、企业债和银行债等加起来是笔庞大的数字,甚至超过股票市场的市值。而我国储蓄率高,并且居民和企业手上有现金一般放在银行里面。日本的储蓄率也同样高,在GDP和M2的比例上便和我国相仿。实际上,我国M2中大量的居民存款会一直停留在里面,即使股市再高涨,也难以流入股市。

美元乃世界货币,数万亿美元因美国贸易赤字流向海外。美国因对外直接投资、证券投资、银行放款、持有外国资产等投资活动,向外国支付又近10万亿美元。而我国,因外资流入形成的基础货币投放,基础货币的乘数效应使得M2急剧膨胀。前期的定量宽松政策,乘数效应下,释放的能量已将全球股市的市值由危机低点拉升一倍。6000亿美元虽只是前期的1/3,资本市场上掀起的躁动也在所难免。■ 市值全流通潜力