危险的收藏

作者:魏一平(文 / 魏一平)

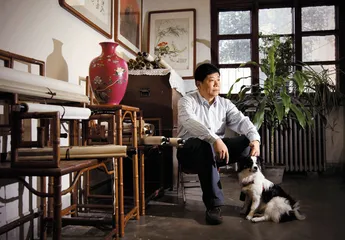

( 从事收藏20多年的郝惊雷说这是他第一次进法院打官司 )

( 从事收藏20多年的郝惊雷说这是他第一次进法院打官司 )

拍卖与官司

每年5月,郝惊雷说他都要忙活一阵子,因为各大拍卖行的春拍都会扎堆到来。做了十几年中国古书画收藏的他,自称是“中国最早一批参与艺术品拍卖的人”,甚至早年自己在老家河南还干过拍卖行。本刊记者看到,郝惊雷位于北京东二环工体附近的老公寓里,墙上挂满了古画,桌上是一摞摞收藏书籍,只是,正在打官司的他对这些过往都不愿多谈了。“收藏圈讲究名声,做了这么多年都看走了眼,以后没人信了。”他告诉本刊记者。

今年5月,郝惊雷照例收到了嘉德拍卖行寄来的预展图录。“我算是他们最早的客户了,上世纪90年代初刚开始时候,图录也不过一两本,现在变成了两箱。”每年的春秋两季大拍,算是拍卖行的重头戏。图录的壮大直接反映了拍卖行的实力,“以前一次大拍不过几百件,现在动辄几千件了”。

按照惯例,正式拍卖前都要举行2~3天的预展。5月12~13日,嘉德春拍的预展在北京国际饭店举行,郝惊雷说他捧着图录看了两天,“好像打一场疲劳战,中午饭都顾不上吃,看得头昏眼花”。

因为拍卖现场不可能有时间再去鉴赏甄别,基本上买家都会在预展时就看好心仪的藏品。但收藏界又是一个相对封闭的圈子,即便是多年好友,拍卖前的交流也相当微妙而有限,“没人愿意分享好东西,独自欣赏,最后的主意还得自己拿”。郝惊雷说他也算是老藏友了,相信自己的眼力“八九不离十,能买古书画的,很少有新手”。匆匆比较了价格、品相、体量和题材后,他看中了十几件中国古书画作品,悄悄在图录里画个钩。

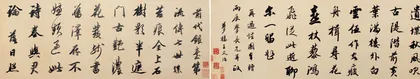

( 郝惊雷在拍卖会上拍到的三件作品中的两件:王文治的行书《再过惺园诗》(上图)和顾文渊、蔡远等合作的山水画册(下图) )

( 郝惊雷在拍卖会上拍到的三件作品中的两件:王文治的行书《再过惺园诗》(上图)和顾文渊、蔡远等合作的山水画册(下图) )

接下来便是办手续,交10万元押金,拿到一个号牌,这是竞拍者的最初级门槛。只是,到了拍卖现场,郝惊雷并没有得偿所愿,因为“人气太旺”,他最后只拍到了3件作品。分别是方士庶的《沧波秋树图》、王文治的行书《再过惺园诗》以及顾文渊、蔡远等合作的山水画册,集中在清初乾隆年间。郝惊雷向本刊记者解释:“这些人都不是市场上最热门的,只有老藏友才熟悉,价格也就不会很高。”虽然那本山水画册竞争也算激烈,十几轮下来,从起拍价6万元一直叫到了最后的9.8万元,但这个价格,在当天那些千万级别的成交中,只能算是“小鱼小虾”。

郝惊雷念念不忘的是拿到画的那一天,“阳光明媚”。回到家,在窗前的书桌上打开来细细再看,“就感觉不对劲了,用放大镜一看,心里一下子就慌了,怎么有印刷的痕迹!”向本刊记者回忆起当时情景,他仍旧一副捶胸顿足的恼怒表情,“预展都是室内光,本来就是冲着大拍卖行可靠去的,可如果是印刷的话,连赝品都不如啊”。

交涉无果,郝惊雷也曾犹豫过。“按照收藏圈的潜规则,买到假的东西,能退则退,不能退往往也就认了。公开出去,首先是名声坏了,更重要的是钱打水漂了。”郝惊雷告诉本刊记者,他自己也做书画生意,官司一打,不仅客户要流失,这3幅画也不值钱了。家人和朋友都劝他放弃,但他最终还是“咽不下这口气,谁没拍到过赝品,可拍到印刷品还是头一回”。8月初,他在东城区法院对嘉德拍卖行提起诉讼。

真与假的赛跑

双方争论的第一回合,焦点集中在“是否是印刷品”上,就遇到了麻烦。郝惊雷找到文化部下属的市场发展中心艺术品评估办公室,最后得出的结论是,其中两幅“并非真迹”,画册“结果待定”。评估办公室副主任杨军告诉本刊记者,他所在的机构只能鉴定作品的真伪,并不能判断是否为印刷品。“赝品也包括同代仿品、后代仿品、现代仿品等多种形式,而如果是印刷品,根本就不能算书画作品了。”郝惊雷的代理律师黄坦如此解释。而嘉德方面聘请的雅昌印刷公司,给出的结论也模棱两可:“可以排除喷墨打印与木版水印。”继续追问“是否为手绘作品”时,对方不再回答。

印刷品进入古书画市场的时间并不长。长期关注书画打假的收藏者牟建平告诉本刊记者,临摹仿绘本来就是中国古代书画学习和传承的重要途径,手绘的“克隆”作品本就多见。新中国成立后,荣宝斋开始运用木版水印法复制古画,但这种技法操作非常复杂,且印刷痕迹明显。上世纪70年代末,日本二玄社为复制台北“故宫”珍藏的古画,研制开发出能够同比例扫描的摄录机重达3吨,技术日趋完善。结果是,到90年代,二玄社带着复制的古画到北京故宫办展览,“几乎就能以假乱真了”。

牟建平印象里,最早发现拍卖的印刷古画是在90年代末,“当时也不过几件木版水印作品,一看就能认出来”。仅相隔10年,去年迅速升温的古书画收藏热,“明知道有很多就是印刷品,但要辨别已经很难了”。某种程度上,造假者与收藏者就像展开一场赛跑,仿制技术与鉴别能力你追我赶。

从事印刷软件开发已经20多年的林怡洪,算是国内最早一批做艺术品仿制的人。在北京南城花乡桥附近一间简陋的厂房里,摆着两台扫描仪和惠普打印机,只有三四个工人,乍看跟小印刷厂并无区别,但这里只用一天时间就能印制出几可乱真的古书画。“核心的技术在于软件,包括墨色的渐变,墨滴的分布,都可以通过调频网点技术来实现。”林怡洪向本刊记者分析说。专门用来造假的复制会刻意掩藏印刷的痕迹——网点,如果还用老办法拿放大镜来看的话,网点已经细微到几近消失了。“3年前,每个网点的墨量是20多微微升,现在已经细小到了4微微升,据说进化到2微微升后,连显微镜都失效了。”林怡洪说。

这已经超出了书画鉴定老专家们的知识范围。国家文物鉴定委员会委员杨臣彬在故宫博物院做了50多年的古书画鉴别工作,他告诉本刊记者,传统鉴别主要从“笔墨、印章、落款、质地”等方面入手,结合画家的个人风格,更多凭借“经验和常识”做出判断。

林怡洪在看过郝惊雷那3幅作品后给出了他自己的判断:“基本可以判定是印刷之后又做了勾描。”但真要上升到法律层面,还是遇到了空白地带——目前国内尚没有专门针对艺术品印刷的司法鉴定机构。既然传统的感性判断已经落伍,刚成立不久的文化部中国艺术科技研究所书画真伪科学鉴定中心希望能够通过对纸张、墨料的分析,来找出古代并不具备的成分,但中心主任尹毅告诉本刊记者,中心尚不具备司法鉴定资质。法院也是第一次接触到类似案例,9月2日一审开庭后,由于双方委托的鉴定机构都不具司法鉴定效力,东城区法院只好再次寻找了一家具备文书鉴定资质的司法鉴定所。

然而,鉴定结论还没出来,又“半路杀出个程咬金”。郝惊雷的律师黄坦告诉本刊记者,嘉德方面已经提出了拍卖行的“免保真条款”,按照我国《拍卖法》第61条第二款规定:“拍卖人、委托人在拍卖前声明不能保证拍卖标的真伪或者品质的,不承担瑕疵担保责任。”与真假赛跑不同,这一条款就像裁判一样,一开始就决定了双方的输赢。

拍卖行利用这一“尚方宝剑”打赢官司并不少见。曾在收藏界引起轰动的吴冠中假画事件就是典型案例。2005年12月11日,上海藏友苏敏罗在翰海拍卖会上以253万元的价格,拍得一幅署名吴冠中的油画《池塘》,虽然被吴冠中本人鉴定是假画,但最后还是苏敏罗败诉,原因就是这一“免责条款”。做了多年收藏的郝惊雷对此心知肚明,他甚至为输掉官司做好了心理准备,他告诉本刊记者:“哪怕输了,也要让大家去警惕高仿印刷品,古书画收藏的时代变了。”

拍卖行与收藏门槛

无独有偶,接受本刊记者采访的收藏界人士,提到郝惊雷的案子,画的真假反倒不是重点,他们感慨的都是,“以求真为追求的收藏已经远去了”。甚至连郝惊雷也开始自嘲:“我就像童话《皇帝的新装》里面那个最后捅破谎言的小孩一样。”一位不愿透露姓名的老藏家向本刊记者感慨,在近两年狂热的艺术品投资潮中,赝品本身已经成了堂而皇之的藏品,消化渠道也日渐丰富。“或者在手里捂一段时间再拿给拍卖行,转给下家;或者干脆自己出手;或者用来洗钱;或者直接送礼……刚开始是内行骗外行,但现在内行渐渐玩不起了。”

令郝惊雷耿耿于怀的是,无论是图录前面的声明,还是成交确认书中,总会指出“本公司不保证作品真伪及品质”。但拍卖行的预展图录里却有一段“按语”,明确标注了“真迹无疑”。这一看似自相矛盾的表述,在艺术经纪人伍劲看来,“只不过是投资热潮中,拍卖行的一种过度宣传罢了”。

被称为“中国当代艺术推手”的伍劲,曾在前几年一手“捧红”了大批中国当代画家,但他向本刊记者感慨,“这个狂热的江湖,现在已经玩不下去了”。伍劲用一组数据来表达他的困惑,“仅今年上半年,国内拍卖行拍出去的齐白石画作就多达1500张,张大千画作1200张,徐悲鸿画作700张,可今天活着的顶级画家也不过才20多张啊。真迹能有5%吗?”

与此相对应的另一数据,则是被频频打破的单品成交纪录。郝惊雷由此坦诚,像他这样的“10万元级别”收藏者已经成为拍卖现场的垫底,“几乎全是新面孔,老藏友没有几个人能够玩得起了”。收藏的门槛提高,表现并不仅限于飙升的价格,在中央美术学院艺术管理系教授龚继遂看来,“由此引发的放大效应和模仿效应,带进来的庞杂赝品才是更大的风险”。

龚继遂曾担任过世界上最古老的拍卖行苏富比的中国书画部主任,这两年不断有国外的朋友向他感慨,“中国的艺术品拍卖像极了刚刚起步时的欧美市场,缺乏完备的法律制度,缺乏行业自律,缺乏有效的媒体监督”。以引起广泛争议的“免保真条款”为例,龚继遂告诉本刊记者,在西方拍卖行中,这一原则仅适用于中国书画与文艺复兴以来的大师作品,因为从印象派绘画诞生后,已经建立了完备的流转档案和分类全集,每件作品都有据可查。“反观国内拍卖业,‘免保真条款’不仅适用于全部拍品,甚至成了一种行之有效的商业模式。”

龚继遂做中国书画部主任那几年,最主要的任务就是到处收货,他说:“能否收到更多名品真迹,决定了拍卖行的分量。”为了收到好货,拍卖行甚至会与藏家达成各种各样的协议,例如降低佣金,或者采用担保金制度承诺最低成交价,但在真伪上却永远不敢马虎大意,“那事关拍卖行的核心竞争力——声誉”。龚继遂坦言自己也收过赝品,但“免保真条款”却一次也没用过。“只能私下调节、退货,因为诉讼的时间成本和道德成本太高,欧美有专门的艺术品交易律师,一旦输掉官司,拍卖行的主管很可能就得永远出局了。”而今,除了面对收获的压力,还有国内旺盛的市场需求。“一个部门最多十几个人,要在短短两个月内鉴别几千件作品,光看都不一定看得过来。”在龚继遂看来,粗放式的经营必然会影响质量把关。

采访收藏界的人士,他们常挂在嘴边的一句话却是“这个圈里没有好人”,多少有些自嘲的味道。艺术品拍卖业的各种玩法甚至都有了专门的代号:“雨夹雪”,指的是收货时,一部分真品掺杂上一部分赝品搭配;“埋地雷”,是通过国外拍卖行拍下来,埋到国内的小拍卖行里再转手;“换心术”,指藏家通过出书、办展览等各种方式将赝品洗为真品……甚至有人讲起所谓的“深水区”——自买自卖,也是稀松平常的规矩。用行内的话说:“糊涂买,糊涂卖,还有糊涂在等待。”

郝惊雷对这些游戏规则并非不熟悉。他对着满屋子的字画,最经常的感慨是,“不是自己不小心看走了眼,而是收藏的风险大大提高了”。按照文化部文化市场司发布的《2009中国艺术品市场年度报告》,2009年我国艺术品拍卖业的年度成交额升至212.50亿元,仅次于美国和英国,居世界第三位。就像击鼓传花游戏一样,只要窗户纸没捅破,就能够继续玩下去。只是,用伍劲的话说,“这里面绝大多数人玩的就是个心跳,而不是收藏了”。■ 拍卖行惊雷危险收藏