葛优不是喜剧演员

作者:王小峰(文 / 王小峰)

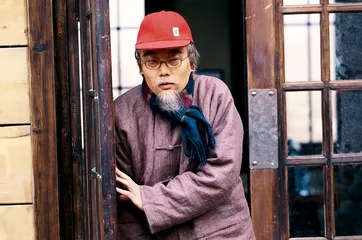

( 葛优在电影《天下无贼》出演黎叔 )

( 葛优在电影《天下无贼》出演黎叔 )

事实上,王朔的小说接二连三被拍成电影,男主人公的形象基本上与王朔心目中的那个人都相距甚远,特别是,他的小说在改编成电影时,导演对故事、人物的把握都有偏离。唯独当时年轻导演米家山拍的《顽主》忠实于王朔的原著。首先这部小说改编成电影很容易,小说与剧本之间基本上是所见即所得,另外,米家山做的就是在小说的基础上锦上添花,把文字中无法实现的部分在电影中发挥了一下,比如颁奖典礼那部分。

除了视觉部分的发挥,对人物形象的发挥,最成功的就是葛优扮演的杨重这个角色。在小说中,杨重这个人物显得比较闷,用今天的话讲叫“闷骚”,于观是领导,戏自然多,马青是个爱咋呼的人,唯独杨重,他是王朔心中那种有点小聪明但不主动卖弄偶尔冒一下坏水的那种人。在葛优扮演这个形象之前,中国电影中还从来没有过这类形象。人们都习惯了把银幕形象分成好与坏,后来怕观众看出来,故意把正面形象演得很坏,把反面形象演得很好。但葛优塑造的杨重都不属于这两类,杨重看上去是个深沉的人,似乎看透了一切,俗的雅的都能招呼。

王朔的小说,语言很讲究,电影《顽主》最大限度地保留了王朔的语言特色,这给了演员们发挥的空间,这就需要一个发挥王朔语言特色的演员,相比之下,葛优比张国立和梁天发挥得好,把王朔想要的那种感觉发挥出来。这有点像相声里的抖包袱,逗哏的抖出包袱的时候若无其事。如果说葛优在《顽主》中最成功的地方,就是他对台词的语气和节奏把握得很到位。如果换一个人,那种不动声色地犯坏语言效果可能就出不来了。

杨重的这个形象后来又延伸到电视剧《编辑部的故事》中的李冬宝身上,这时候我们才发现,不管是杨重还是李冬宝,不过是文人们冒坏水的一种状态,但又不虚伪。这样的喜剧形象在过去的舞台与银幕上是没有的。可以说,是王朔让葛优知道自己还有这样的表演天分。

葛优演过将近50部电影,多数电影他的表现并不突出,真正让人记住的还是他带着杨重气质的形象,冯小刚看到了葛优这个特质,在后来一系列贺岁片中继续发扬他这一形象。最初,冯小刚依赖葛优,甚至可以说是依赖王朔,到后来,葛优开始依赖冯小刚。虽然这期间葛优在《活着》中重塑了自己的形象,让人看到一个演技提升一大块的葛优。但是,一系列贺岁片把葛优定在一个轻喜剧演员的位置上,导演们尽量去挖掘葛优身上的喜剧一面。尤其是他出演的商业大片,票房很好,更加坚定了导演和观众心中葛优喜剧演员的形象。

( 1996年,《编辑部的故事》原班人马续拍春节贺岁特集《万事如意》,葛优等在讨论剧本 )

( 1996年,《编辑部的故事》原班人马续拍春节贺岁特集《万事如意》,葛优等在讨论剧本 )

中国的银幕上一直很缺少喜剧演员,这很大程度上跟喜剧创作匮乏有关,葛优填补了这一空缺。但在填补的同时,中国银幕的喜剧形象又变得单一化,除了葛优,或者说除了冯小刚,再没有什么值得一看的喜剧,可实际上他们拍的也不是喜剧。当初王朔也没想去创作喜剧,《顽主》算是黑色幽默。后来冯小刚从王朔那里继承了一些皮毛,算是把喜剧发扬下来。但这种方式过于依赖语言,算不上电影中的喜剧。至少在长江以南,冯小刚的电影票房都不太好。而其他导演对喜剧电影的尝试,直接过渡到了段子和闹剧。所以,至今葛优还肩负着喜剧演员的角色。

与很多演员不同的是,葛优是一个极具可塑性的演员,这一点有点像汤姆·汉克斯,不管是在《卡拉是条狗》还是《气喘吁吁》中,我们都能看到他作为一名演员身上展现的另一种魅力。但是导演和观众已经越来越先入为主把他当成一名喜剧演员去对待,这让葛优的戏路变得越来越窄,好的演员是演谁像谁,不好的演员演谁都像自己。人物形象的相似,让葛优不得不“演自己”,他缺少的是更好的剧本和导演。所以说,真正代表葛优表演成就的是《活着》。

( 电影《卡拉是条狗》拍摄现场 )

( 电影《卡拉是条狗》拍摄现场 )

葛优塑造的喜剧形象很中国,一般而言,喜剧演员的表演往往有夸张成分,故事情节荒诞离谱,比如周星驰演的一系列电影中的形象。但葛优塑造的形象恰恰不夸张,同样能达到喜剧效果,这就依赖语言。葛优的语言恰恰又不是传统喜剧中的表现方式,传统戏剧表现依靠情境,而王朔、冯小刚则依赖语言本身,葛优能很好掌握住这一点。他出演的一些通俗易懂的大片,都是靠语言取胜。如今冯小刚在塑造葛优时已经到了乏善可陈的地步,在《非诚勿扰》中葛优几乎变成了一个表演机器,冯小刚也驾轻就熟尽量迎合平均幽默智商的观众,但普遍没有幽默感的中国观众仍津津乐道,这也许是葛优一直受欢迎的原因。

葛优必须用另一部《活着》式的电影来证明自己,他并不完全是一个喜剧演员。只是人们习惯了他的说话语气,让人们觉得他张嘴就带三分喜剧感,不然他的戏路会越走越窄,最终变成陈道明一样,不管演谁都跟自己一样。■ 犯罪电影不是活着王朔喜剧演员电影顽主喜剧片冯小刚葛优