这个时代的自恋狂

作者:石鸣(文 / 石鸣)

( 2009年9月,电影《欲望都市2》在纽约热拍,娱乐记者闻风而来 )

( 2009年9月,电影《欲望都市2》在纽约热拍,娱乐记者闻风而来 )

“明星一日”走红

6个狗仔摄影师、专业的偷拍器材,紧随你的每一步,高呼你的名字,不停追问你的私生活。1个随身保安,负责替你阻挡这些狗仔队。1个随身公关,及时对狗仔队的问题做出官方回应,以确保你时刻保持一种“无可奉告”的姿态。1辆豪华轿车,保护你需要的时候逃离现场——这是“明星一日”(Celeb 4 A Day)公司的顶级明星套餐向顾客承诺的一条龙服务,时间持续两小时,事后向你提供一份以此次你的偷拍照片为封面的八卦杂志,及一张精选10〜15张偷拍照片的刻录DVD。“我们认为每个人都有权得到和明星至少一致——如果不是更多的话——的特别待遇。”这家公司宣称,“这就像租车,每人都能负担豪华车的开销,但是特殊场合下你还是要租,路人也会驻足观看从车里出来的是谁。”开张3年,公司业务不断扩张,收费也因地制宜,上述服务在美国得克萨斯首府奥斯汀只需1500美元,在曼哈顿价格则翻了一番。

“这是吉恩最喜欢举的例子,来说明美国文化中自恋主义倾向的可怕攀升。”凯斯·坎贝尔博士在接受采访中告诉本刊记者。他和吉恩·图文吉博士是10年好友,两人从做博士后就一直交流各自对文化与代际变化的研究心得,其中重大发现之一是上世纪80年代以来美国文化的自恋主义转向。“我研究自恋20年,极端例子见过不少。比如有个小伙子,他每天晚上睡觉前都要在镜子面前自拍,认为自己很帅。还有人认为自己堪比耶稣,因为他出生在12月。”坎贝尔告诉本刊记者。

弗洛伊德时代对“自恋”这一特质的肯定态度已经一去不复返了。如今,无论是在精神治疗领域还是在文化分析领域,“自恋主义”一词的定义还存在种种争议,但是自恋型人格的负面性已经得到了公认。“尽管一些研究似乎显示出自恋者比非自恋者更快乐、更少沮丧、更自信,拥有更高的自尊,但是真相其实并非如此。自恋者看起来心理更健康的原因是因为我们一直使用的自恋主义人格量表(Narcissistic Personality Inventory,简称NPI)存在重大的设计问题,尤其是在某些方面严重混淆了自恋和自尊的界线。”美国哈佛大学肯尼迪学院的塞斯·罗森瑟尔教授对本刊记者解释道,他过去一直致力于研究自恋者的领导力是否更优越,最近几年却停止了此类研究,开始反思其出发点。

“我们现在更多是把自恋看做沿着一段标尺发生连续变化的性格和行为特征。”温蒂·比哈里医师则在接受采访中告诉本刊记者:“一端是隐性的,另一端则是恶性的,反社会的。”她有20多年与自恋者及家属打交道的临床经验,在美国新泽西州建立了两个认知障碍治疗中心。2008年,她写了一本书叫《解除自恋主义者的武装》,她提醒本刊记者注意书里列出的13条临床标准:自我中心,冷漠无情,无端的自我优越感,刻意贬低他人,习惯性猜疑他人,以自我为唯一标准等等。“一般说,13条里有10条以上符合,我们就可以将他判断为自恋主义者。”她说。

( 网络社交提供了便捷的自我展示方式。图为布赖恩·麦吉夫妇在夏洛特的家中展示他们的Facebook )

( 网络社交提供了便捷的自我展示方式。图为布赖恩·麦吉夫妇在夏洛特的家中展示他们的Facebook )

研究者们经常使用“过分自信”、“过分独断”、“过分自我中心”等词来描绘自恋,那么多过分才算是太过分呢?“我想,当你的行为开始伤害你周围人的时候,就可以算作是太过分了。”坎贝尔这样回答本刊记者,“自恋主义的核心组成要素是对你自己有一种非常排他的肯定观念,你认为自己是全世界独一无二的,是本该享有一切的,你和别人的关系中缺乏真正的同情和关爱,你要求你的生活必须让你自己感觉很好,为达到这个目的,你甚至不惜去伤害他人。”

1999年美国哥伦拜恩高中校园枪击案曾以其血腥残忍程度轰动一时,事后人们发现了两名少年杀手行凶前的自拍录像。“在录像中,哈里斯(凶手之一)捡起一支枪,‘砰’地开了一枪,然后说:‘以这种方式得到我们早该得到的尊重不是很有趣吗?’这与NPI量表中‘我坚持认为我应获得早该属于我的尊重’的陈述条目惊人的相似。”图文吉博士在其专著《我世代》(Generation Me)中写道:“他们俩后来还在录像中争论哪个著名的电影导演会来把他们的行为拍成电影,几周后,他们就枪杀了13个人,然后自杀。”

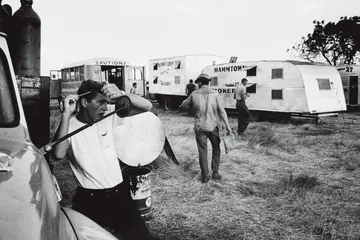

( 1999年,美国哥伦拜恩高中校园枪击案凶手之一哈里斯 )

( 1999年,美国哥伦拜恩高中校园枪击案凶手之一哈里斯 )

在自恋主义者的婚姻咨询中,温蒂·比哈里医师则发现,“这些自恋者的伴侣、亲人所受到的伤害是一种被剥夺感,他们感到无力、孤独、疏离、失去自尊、自我怀疑。在最糟糕的情况下,感到被虐待”。

而与此同时,美国35岁以下人口的自恋程度一直在不断上升。2010年,通过整合美国科学情报研究所的数据,图文吉博士和另一位研究者获得了一个包含全美107个大学,共计4.9818万名本科生的自恋主义人格量表(NPI)分数的调查样本,数据显示,从1982到2009年,本科生的NPI分数有统计意义上的显著上升。这印证了图文吉博士2006年时的研究结论:“从上世纪80年代至今,自恋主义人格特质在人群中的流行速度堪比肥胖症,2000年以后增加速度尤甚。到2006年,每4个本科生中就有1个符合NPI量表中的绝大多数描述。而在美国全体人口中,这个比例是16比1。”

( 凯斯·坎贝尔 )

( 凯斯·坎贝尔 )

问题出在哪儿

1979年,美国学者克里斯托夫·拉斯奇《自恋主义文化》一书出版,拉开了对自恋主义进行社会和文化批判的序幕。此时,电视哺育下的婴儿潮一代正在经历青春期。在沉闷的50年代以及躁动的60年代过去之后,汤姆·伍尔夫将自恋主义歌颂为第三次大觉醒,而拉斯奇却将自恋主义看做70年代青年人的集体精神危机:“当前的时尚是为眼前而生活——活着只是为自己,而不是为了前辈或后代。我们第一次失去了历史延续感,失去了源于过去伸向未来的代代相连的一个整体的感觉。”他这样认定。

“尽管人们也说婴儿潮一代很自恋,但其实并非如此,尤其与我们今天谈论的那些自恋特征比较来看,婴儿潮一代其实相当重视社区,他们参与了很多民权运动和群众运动。”在坎贝尔看来,70年代对自恋的讨论源于长期忽视自我后对自我的重新发掘,“这种重视更多是一种自我探索,人们试图重新发现自我,理解自我,这些观念在后来转变成自我尊重和自我表达”。

“你在某个场合下很紧张?做你自己。我应该买那双新鞋子么?是的,表达你自己。为什么我应该辞职、摊牌、放弃?你得重视自己。试着戒掉某种坏习惯?你要对自己诚实。不知道什么时候该恋爱、结婚?你在爱别人之前得先爱自己。”图文吉博士一一列举着我们日常生活中非常熟悉的这些观念。

不幸的是,“在这期间,大多数时候,人们把自恋和自尊、自信进行了混淆,并因此误以为自恋的人更容易成功”。塞斯·罗森瑟尔对本刊记者说。

坎贝尔认为,“自恋主义是新时代被加剧了的公地悲剧”。他向本刊记者引用了这个经济学上的经典概念。“我们做过种种实验,发现自恋主义者在短期竞争中容易比其他人做得更好,他们一开始会比别人砍掉更多的森林,但是问题在于,之后他们会继续非常迅速地砍掉整片森林。实验结果证明,一个群体中自恋的人所占的比例越高,整个群体的长期表现反而更差。自恋主义者只是短期内赢过了系统里其他人,但他们对集体的过度贪心和利用到最后会毁掉整个系统。”

事情的关键是没人关注长期的整体性结果。“林林总总的电视真人秀、媒体争相报道的娱乐名人、体育超级明星、选秀一样的政治选举,这些因素合力向我们传达出这样的信息:我比别人都好,我不认为一般适用于别人的规则也适用于我,无论何时我想要什么我都理应获得。”温蒂·比哈里医师向本刊记者总结她对她的病人们的诊断时说,“而Facebook、MySpace、Twitter则为年轻人们提供了便捷的技术手段来实现片段式的自我展现,尤其是夸大式的自我美化。”

坎贝尔告诉本刊记者,他在研究自恋主义和社交网站的关系时,发现自恋主义者对网络社交显示出更强的嵌入性:“他们有更多的网友,更经常在网上进行自我展示和自我宣传,自恋主义者的E-mail地址也比常人更加显示出自我美化的倾向。比如有一个人的地址前缀是fascinatingking(迷人的国王),结果就是,当我环顾互联网的时候,发现我遇见的自恋主义者比我在现实生活中遇见的要多得多。”

在家庭和学校教育层面,“你很特别”(You Are Special)的单一意识形态则形成了严重误导。“家长们的意思是,‘你对我来说很特别’,但是这种条件性在教育实践中却完全被忽视。”坎贝尔说,“最终教给孩子们的观念比自私还要严重,因为除了只考虑自我外,孩子们还会认为,我有权只考虑自我,我本来就应该只考虑自我。”

出生于1966年的坎贝尔,在代际归属上应归入“X一代”早期。他有两个女儿:一个两岁,一个7岁。“她们都有自己的Facebook。”他告诉本刊记者,“但我从来没跟她们说过‘你是特殊的’,我试着以她们的行为标准去奖励她们,让她们认为重点在于自己到底做了什么,而不是简单地觉得因为自我实现就可以获得肯定。”

轻松的信用(Easy Credit)是除教育、大众媒体、互联网、名人文化之外的另一条自恋主义的感染途径。“人们获取信用如此轻而易举,并且使用看起来没有限制的信用来把自己扮成想象中的样子:一所大房子、时髦的跑车、漂亮衣服,你似乎什么都能买到。20年前可不是这样,最重要的是,人们实际上并不能偿付他们所付出的信用。”坎贝尔说,就如同研究数据显示的那样,自恋主义者其实并不比常人更有自恋的资本。

在这种种影响下,一个最为直接的观察结果就是,温蒂·比哈里医师说,来拜访她的自恋主义者表现出对挫折的更低宽容,对社会地位、名气的更强烈追逐,对自己走好运更加认为理所当然,以及对别人的态度更加傲慢。温蒂·比哈里医师告诉本刊记者,“因为我的诊所临近曼哈顿和华尔街,我看到越来越多一度成功有钱的经理、律师、职场精英如何使他们周围的人忍无可忍”。

“美国文化本身就非常自恋。如果你仔细分析,会发现美国文化中的极端自恋倾向比个体层次上的平均表现还要明显。”坎贝尔说,“自恋主义平均值在慢慢提高的同时,极值却翻倍增长。美国文化在过去30年中创造出了这样一种意识形态:即每个人都认为自己是唯一特别的,这很糟糕。因为我们中的大多数人最终都是平凡的,甚至是平庸的,这对接受‘唯一特别’这种意识形态教育的一代人来说是一个巨大的负担,因为他们最终会发现自己永远也无法到达自我期待中的那个状态。现在这个文化所做的就是伪造一种气氛,让年轻人错觉自己无所不能,然后又用残酷的现实强迫他们重新定义自我。这真的是很不公平,甚至可以说是不幸。”

“人们想要成功,想要自尊,想要自我实现,这都没什么错。但是一场由自恋主义营造出来的幻梦却让他们认为自己理所当然地被承诺了优于旁人的美好未来,从此执迷不悟,并且总想抄捷径。”坎贝尔说,“从前的美国梦是在郊外,有一所房子,有几个孩子,桌子上有可口的食物,你有一份好工作,照顾你的家庭,让家人有好的生活,并且努力让你的孩子比你过得好。而现在呢?自恋主义,你是特别的,独一无二的,你要出名,要比所有其他人都显得重要,而且你一定会达到这一点,因为你就是你。”■

自恋型人格障碍的定义

美国精神病学协会(American Psychiatric Association)2000年版诊断与统计指南(Diagnostic and Statistical Manual)对自恋型人格障碍(Narcissistic Personality Disorder,简称NPD)的定义:

个体符合以下9条标准的5条及以上,并且在各种场合下都表现出固定的行为模式:

1.对自我的重要性有一种宏伟堂皇的感觉。

2.先入为主地认为自己应该获得无限制的成功、权利、才能、美貌或者理想爱情。

3.认为自己特别、独一无二,应当且只能被其他同样特别或者地位高的人理解、伴随。

4.要求过量的仰慕。

5.有一种理所当然享有一切的感觉。

6.人际交往中对他人持一种剥削和利用的态度。

7.缺乏同情心和换位思考的能力。

8.经常嫉妒他人或者认为他人嫉妒自己。

9.表现出傲慢,蔑视他人、恩赐他人的行为和态度。

与强调病理特征和诊断的NPD相比,NPI(Narcissistic Persona-lity Inventory)测量的是个体自恋主义倾向的指数,内容包括40组对比陈述,有经分组简化后的16组对比陈述的版本,在社会心理学和行为学研究中更为常用。■

自恋主义的诱惑

——专访凯斯·坎贝尔博士

三联生活周刊:我们现在把许多负面的性格和行为特质都贴上了自恋主义的标签,例如,自私自利,缺乏同情心,不择手段利用他人等,那么自恋主义的现实解释力在哪里?

坎贝尔:自恋主义只能用来解释某种特定类型的行为,即对自己极度抬高的同时对别人极度贬低。在这个意义上,自恋主义增加了我们理解个体行为的新的维度。自恋主义者做事情的目的是为了感觉自己特殊、比别人好,所以你也必须以这种路径去解读他们的行为。

三联生活周刊:尽管自恋主义如此有害,却在我们的文化中有愈演愈烈之势。

坎贝尔:这正是事情有趣之所在。如果自恋主义是完全贬义的,就无法在社会文化价值的演变中幸存。自恋主义是很复杂的,它包含着外向、自信、有魅力等种种讨人喜欢的特点,你看看那些起源于网络的约会和人际关系,自恋主义正是这些网络人际关系的核心特征。对于自恋主义者来说,他擅长的正是开始一段浅薄人际关系(Shallow Relationship),但是却无法对付深度人际关系。

三联生活周刊:那么,自恋主义者的人际交往特点是什么?

坎贝尔:本质上说,自恋主义者既藐视他人又需要他人。事实上,刚开始人际交往的时候,他们很讨人喜欢,看起来很自信,很有个人魅力、可爱、激动人心。但是随着时间流逝,你最终会期望某种更加深切的关注和爱心,而如果面对一个自恋主义者,他从根本上并不关心对方,也不愿去付出对对方的同情和理解,他会表现出控制欲和操纵欲,这段关系难逃崩溃的结局。这就是经典的自恋主义人际关系模式。

三联生活周刊:但是,许多成功人士都很自恋,不是这样吗?

凯贝尔:总体来说,自恋主义者更倾向于冒险,有时能有很好的回报,有时却一败涂地,成功与否非常随机。我们研究过首席执行官,他们的冒险行为并不能带来更好的结果,而是使行为结果的差异更大。这跟赌博差不多。同时,数据也显示,尽管在陌生人群中,自恋主义倾向比较强烈的人更擅长迅速成为领导者,但是时间长了人们并不喜欢他们。■ 自恋狂坎贝尔自恋时代这个