行宫套子里的博物馆

作者:王星 ( 北京万寿寺(2006年摄) )

( 北京万寿寺(2006年摄) )

1987年8月,筹备近三年的北京艺术博物馆在万寿寺内开馆。北京艺术博物馆隶属北京市文物局,博物馆后来印制的介绍手册上说:“北京市政府调拨多类文物艺术品7万余件,形成了馆藏品体系。”“调拨”一词很容易让人联想起当年万寿寺的建造缘起。明时的北京城西是现在人们难以想象的近似“南朝四百八十寺”的景象,寺庙道观都修建在河畔。这条人工开凿河史称“玉河”,后称“长河”,作为大运河上游通惠河的一部分,自颐和园昆明湖前身金海南端引渠,直至高梁河源头——紫竹院湖。长河自元朝起就是皇家的水上御道,两岸的景观自然有保障,众多庙观随即纷纷云集于此,尤其是在太监建庙成风的明朝。

至于万寿寺本身,据明末孙承泽《天府广记》记载:万寿寺由“慈圣李太后出资巨万,命太监冯保监造”。万寿寺后来一直以明清两朝皇家寺院兼行宫著称,而后一功能又尤其频繁地与慈禧的种种典故联系在一起。然而,万寿寺修建的初衷远比这“文化气息”浓厚得多。北京艺术博物馆副研究馆员孔祥利执笔的《万寿寺史》中介绍:明成祖朱棣下令在北京刊印了史称“永乐北藏”的《大藏经》,并在皇城东北角的嵩祝院设置番经厂与汉经厂。历经数朝,经厂残破坍塌。万历五年(1577),新帝即将亲政,为树立天子形象,李太后决定重修经厂。据张居正《敕建万寿寺碑文》:“上若曰:创一寺以藏经焚修,成先帝遗愿。”普通寺院中藏经阁建于最后一进院,万寿寺的藏经阁却建于寺院中部,而且建筑规格如同正殿,可见其地位之特殊。

嵩祝院的番经厂与汉经厂修葺完毕后,万寿寺内所藏经板、经卷又全部移归经厂。乾隆八年(1743),原本随经卷一起相继迁来、俗称“永乐大钟”的华严钟因风水之故移至城北觉生寺,成就了后者“大钟寺”的名望,却断绝了万寿寺与它曾有的藏经功能的最后一丝联系。此后的万寿寺几乎只是“皇室生日宴会场地”的代名词,虽因此有幸频频翻修,但在这过程中也如俗语所说的“搬家三次一把火”那样,家底越剩越少。再加上真的经历过几次火灾,时值北京艺术博物馆筹备建馆时,寺中可谓空空如也。在这种境况下,北京市政府调拨来7万余件文物,于万寿寺而言,其意义倒恰似当年自经厂转移来的经卷。

北京艺术博物馆的藏品几乎无所不包,上起原始社会,下迄近代,涵盖碑帖、书画、陶瓷、钱币、玺印、家具、宫廷刺绣、青铜器、玉石器、竹木牙角、漆器等。以传世品为主,也即并非得自考古发掘,其浓重的皇家生活起居色彩格外引人注目。号称“镇馆之宝”的仿石釉御题诗双联笔筒,据信真的曾经摆放在乾隆案头。馆藏书画中大量明清皇室人员的御笔书画自不必说,馆藏织绣艺术品也以明清皇室用品见优,其中清代各朝皇帝的龙袍更是独成系列。因其独特的建筑布局以及规格,万寿寺向有“京西小故宫”之称。

北京艺术博物馆的馆藏品中,称得上珍品的有3000多件。可惜的是,无人指点你根本不会知道它们在哪里。出于安全考虑,“镇馆”级别的御题诗双联笔筒和犀角雕仙人乘槎杯没有实物展出,这能理解,但挂在展柜中的它们的照片没有附加任何文字说明,这实在有些考验参观者自身的学识。著名的紫砂干果桃式杯倒是在展览路线上,只简单标为“清康熙·紫砂干果桃式杯”,没有点紫砂鉴赏的功力,你很难看出杯底上的款识与两步之遥的一块展板上介绍的“陈鸣远”有什么联系。目前博物馆内共分5个展区,分别为明清佛像、明清瓷器、明清工艺品和特展。瓷器陈列中依照朝代介绍了青花瓷器的沿革发展,这固然很有趣,但我仍忍不住去琢磨展板上那些没有文字说明的藏品图片——有了参观另外几个展厅的经验,我知道它们应该是深藏仓库之中的珍品。万寿寺的“藏经”本色不经意间又显露出来。说这是一个重在“窖藏”而不重在陈列的博物馆或许有些夸张,但这里的许多著名藏品确实得需要点努力乃至运气才能偶得一窥。

( 景德镇窑青白釉加漆描金如来座佛 (元) 底长31.6厘米,底宽21.4厘米,通高51.5厘米 青白釉俗称“影青釉”,是一种釉色介于青白二者之间的瓷器的专门称谓。北宋时期,景德镇陶瓷工匠在当地白瓷生产的基础上烧制出青白釉瓷器。这一发明很快影响到各地,进而形成了一个庞大的青白窑系。景德镇远在隋朝就开始制作瓷雕。经过宋元两代,瓷雕工艺水平大有提高,所出作品雄健、豪放、宁重。此尊佛像神形兼备,堪称精品。从佛身的暴露部位可见其胎质细洁,釉色清莹,雕刻纹理流畅轻柔。此类佛像在国内仅存两件,北京艺术博物馆所藏这尊尤佳。 )

博物馆的展厅是利用万寿寺中路原有的两侧厢房以及藏经阁后的大禅堂改建而成的。展厅里没有解说员,但有导游忙在外面。历经400多年的各具创意的翻修扩建以及另一极端的天灾人祸,万寿寺内的“原装佛像”只剩下大雄宝殿中的几座。僧人自然是没有的,但这并不妨碍导游娓娓道出一番“皇家寺庙不设香火,也没有还愿,许愿只凭第一次随缘而来”之类不知始自哪里的典故。大禅堂后是假山,《万历野获编》中只说“垒石为三山,以奉西方三大士,盖象普陀、清凉、峨眉”,不知何时被演绎成了“从三山分别运来石料,以便皇帝足不出户,踏遍天下”。

大禅堂是特展的陈列场所,此时正有“毛家湾出土瓷器珍品展”。2005年7月,北京市西城区前毛家湾胡同1号院内出土总数达100余万件的瓷片。这一发现固然重要,但瓷片的最终存放地却成了个难题。此次展览算是为纪念毛家湾瓷器出土4周年,不过,在2009年8月开展接受采访时,北京艺术博物馆馆长张树伟也曾承认:他期待“展览举办期间这批瓷器可以遇见‘有缘人’,找到一个幸福安稳的归宿”。此次展览将持续到2010年4月20日,到那时这批毛家湾瓷器或许会换上“窖藏”的身份留在北京艺术博物馆的仓库中,或许会最终离去。前者符合万寿寺的“藏经”本色,后者符合万寿寺的“行宫”身份,终究都没出了万寿寺这几百年近乎宿命的套子。■

( 原始青瓷四系罐

(西周)

口径16厘米,底径11.3厘米,高25.2厘米,腹围23.7厘米

此器为中国古代瓷器早期形态的典型代表作品。器形为敞口平沿,束颈短粗,折肩,下腹斜收,圈足外撇。造型庄重朴实。肩部饰细弦纹带三组,弦纹带之间刻划三角纹,并于左右肩对称部各粘贴两个竖条形系,系端均装有圆饼形饰。胎色浅灰,胎质坚硬。通体施淡青色釉,釉层厚薄不匀。不过,关于它的命名,北京艺术博物馆副研究馆员、陶瓷组组长杨俊艳曾提出自己的看法:与馆藏的两晋、南朝青瓷相比,这一器物完全符合瓷器的定义和条件,并不带有“原始性”的特征;其次,从器形上看,这件“罐”形器定名为小口、短颈、丰肩、深腹、平底的罍更为恰当。

)

( 原始青瓷四系罐

(西周)

口径16厘米,底径11.3厘米,高25.2厘米,腹围23.7厘米

此器为中国古代瓷器早期形态的典型代表作品。器形为敞口平沿,束颈短粗,折肩,下腹斜收,圈足外撇。造型庄重朴实。肩部饰细弦纹带三组,弦纹带之间刻划三角纹,并于左右肩对称部各粘贴两个竖条形系,系端均装有圆饼形饰。胎色浅灰,胎质坚硬。通体施淡青色釉,釉层厚薄不匀。不过,关于它的命名,北京艺术博物馆副研究馆员、陶瓷组组长杨俊艳曾提出自己的看法:与馆藏的两晋、南朝青瓷相比,这一器物完全符合瓷器的定义和条件,并不带有“原始性”的特征;其次,从器形上看,这件“罐”形器定名为小口、短颈、丰肩、深腹、平底的罍更为恰当。

)

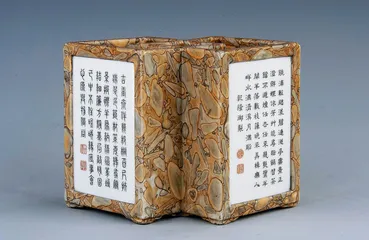

( 仿石釉御题诗双联笔筒

(清·乾隆)

高12.5厘米,长17.7厘米,宽12厘米

有“镇馆之宝”之称。整体由两个菱形相叠套联而成,四面开光,每一面开光内以墨彩书写乾隆御制诗文,字体分楷、行、隶、篆4种。诗后的朱文“比德”和白文“朗润”是乾隆御用印章,底部书有“大清乾隆年制”金彩篆书款,由此看,此笔筒当为宫廷御用瓷器。历代帝王都有自己的堂名款瓷器。“古香斋”是乾隆皇帝的斋名,此笔筒外壁题诗中就有:“古香斋伴几枝桐,百尺扶疏翠色笼。”乾隆时期是陶瓷业发展的巅峰年代之一。成书于乾隆时期的朱琰的《陶说》记述了当时的制瓷业的新技术状况:“戗金、镂银、琢石、髹漆、螺钿、竹木、匏蠡诸作,无不以陶为之,仿效而肖。”自宋代起,石头备受文人宠爱,仿石釉因其风雅而在乾隆一朝非常流行。

)(文 / 王星) 行宫博物馆乾隆万寿寺清代瓷器文化北京艺术博物馆套子

( 仿石釉御题诗双联笔筒

(清·乾隆)

高12.5厘米,长17.7厘米,宽12厘米

有“镇馆之宝”之称。整体由两个菱形相叠套联而成,四面开光,每一面开光内以墨彩书写乾隆御制诗文,字体分楷、行、隶、篆4种。诗后的朱文“比德”和白文“朗润”是乾隆御用印章,底部书有“大清乾隆年制”金彩篆书款,由此看,此笔筒当为宫廷御用瓷器。历代帝王都有自己的堂名款瓷器。“古香斋”是乾隆皇帝的斋名,此笔筒外壁题诗中就有:“古香斋伴几枝桐,百尺扶疏翠色笼。”乾隆时期是陶瓷业发展的巅峰年代之一。成书于乾隆时期的朱琰的《陶说》记述了当时的制瓷业的新技术状况:“戗金、镂银、琢石、髹漆、螺钿、竹木、匏蠡诸作,无不以陶为之,仿效而肖。”自宋代起,石头备受文人宠爱,仿石釉因其风雅而在乾隆一朝非常流行。

)(文 / 王星) 行宫博物馆乾隆万寿寺清代瓷器文化北京艺术博物馆套子